1日(月)。今日から「2月は逃げる」の2月です 先月ツキがなかった人は月が変わったので 良い方に変わるといいですね

先月ツキがなかった人は月が変わったので 良い方に変わるといいですね

ということで、わが家に来てから今日で2314日目を迎え、国家安全維持法で香港の自由が脅かされるなか、旧宗主国の英国政府が31日、香港からの移民を受け入れる特別ビザの申請受け付けを始める というニュースを見て感想を述べるモコタロです

中国の傀儡政権による警察の監視が厳しくて 身の危険を感じる人が多いそうだよ

高橋源一郎著「『読む』って、どんなこと?」(NHK出版)を読み終わりました 高橋源一郎は1951年、広島県生まれ。1981年「さようなら、ギャングたち」で第4回群像新人長編小説賞を受賞しデビュー。1988年「優雅で感傷的な日本野球」で第1回三島由紀夫賞を受賞したのをはじめ数々の文学賞を受賞

高橋源一郎は1951年、広島県生まれ。1981年「さようなら、ギャングたち」で第4回群像新人長編小説賞を受賞しデビュー。1988年「優雅で感傷的な日本野球」で第1回三島由紀夫賞を受賞したのをはじめ数々の文学賞を受賞

本書は次のような構成になっています

はじめに:誰でも読むことはできる、って、ほんとうなんだろうか

1時間目:簡単な文章を読む

2時間目:もうひとつ簡単な文章を読む

3時間目:(絶対に)学校では教えない文章を読む

4時間目:(たぶん)学校では教えない文章を読む

5時間目:学校で教えてくれる(はずの)文章を読む

6時間目:個人の文章を読む

おわりに:最後に書かれた文章を最後に読む

この本(わずか116ページ)の大きな特徴は、著者がまるで小学生に語りかけるような平易な文体で「本を読むとはどんなことか」について書いていることです 「はじめに」の冒頭で高橋先生は次のように語りかけます

「はじめに」の冒頭で高橋先生は次のように語りかけます

「みなさん、こんにちは。この本は『読む』って、どんなことなのかを、考える本です わたしがそう書くと、みなさんは、いや、『読む』っていうのは、要するに、いま、みなさんがやりつつあるこれ、『このこと』だといいたくなるかもしれません。考える必要なんかあるでしょうか

わたしがそう書くと、みなさんは、いや、『読む』っていうのは、要するに、いま、みなさんがやりつつあるこれ、『このこと』だといいたくなるかもしれません。考える必要なんかあるでしょうか 誰だって、とりあえず、『読む』ことくらいはできるわけなんですから。(中略)考えなくたって、誰だって『読む』ことはできる、のかな? ほんとに。もちろん、字を『読む』ことができる能力は必要ですし、いくつかのことばの意味を知っている必要はあります。それだけでもう十分、『読む』ことはできる、のだって

誰だって、とりあえず、『読む』ことくらいはできるわけなんですから。(中略)考えなくたって、誰だって『読む』ことはできる、のかな? ほんとに。もちろん、字を『読む』ことができる能力は必要ですし、いくつかのことばの意味を知っている必要はあります。それだけでもう十分、『読む』ことはできる、のだって 」

」

そして、「わかりました。じゃあ、ちょっと、次の詩を『読む』ことに挑戦してください」と書いて、

「1891-1944」

というタイトルで、タイトルしかない詩を紹介します 高橋先生は「これをどう読めばいいのでしょう」と読者に問いかけます

高橋先生は「これをどう読めばいいのでしょう」と読者に問いかけます そして、実はこれは1891年に生まれて1944年に死んだロンメル将軍の生年と没年であり、墓碑銘であることを明かします。読者の私は、数値の並びとしては読めますが、その意味については読めていないことに気が付きます

そして、実はこれは1891年に生まれて1944年に死んだロンメル将軍の生年と没年であり、墓碑銘であることを明かします。読者の私は、数値の並びとしては読めますが、その意味については読めていないことに気が付きます

次の「1時間目:簡単な文章を読む」では、高橋先生は何と小学校1年生で最初に「読む」、国語の教科書を紹介します 俎上にあげるのは「あたらしいこくご 1 上 」(東京書籍)です。先生は解説します

俎上にあげるのは「あたらしいこくご 1 上 」(東京書籍)です。先生は解説します

動物と子どもたちが描かれている表紙をめくると、最初のページに、6人の子どもたちが遊んでいる風景。それから、ちいさな文字で、

「みんなの せかい」

そして,おおきな文字で、

「おや なにかな」

次の現れるのは、

「みんな ともだち」

「さあ いこう」

なるほど。この、ほんとにみじかい文章を、みなさんは、どう読みましたか。わたしは、ニッポンの子どもたちは、いきなり「みんな」ということばを2回も読まされるんだ!って、びっくりしました 「ぼく」とか「わたし」じゃなく「みんな」なんですね

「ぼく」とか「わたし」じゃなく「みんな」なんですね っていうのが、子どもたちが読んでいる文章を、横から読んでみた、ぼくの感想です

っていうのが、子どもたちが読んでいる文章を、横から読んでみた、ぼくの感想です うーん、こんなに単純な文章なのに、いろいろ考えさせれられると思いませんか

うーん、こんなに単純な文章なのに、いろいろ考えさせれられると思いませんか

先生にこういう風に指摘されると、私は文章を「読んでいる」ようで、実は何の疑問も感じないまま「読み飛ばしている」ことに気が付きます

次に「あたらしいこくご 1 下 」に出てくる長めの文章を紹介して、教科書では文章の後に「てびき」として「読み方」が書いてあることを指摘します それは、

それは、

「だれが、どんな ことを したかを かんがえて よむ」

「おはなしの すきな ところを 見つける」

「せつめいの 文しょうを よむ」

というような内容です 学年が上がるにしたがって教科書の「手引き」も「文章に対する自分の考えを持つ」「自分の考えを広げ、深める」などと高度になっていきます

学年が上がるにしたがって教科書の「手引き」も「文章に対する自分の考えを持つ」「自分の考えを広げ、深める」などと高度になっていきます 高橋先生は、「このようにして、私たちは学校で『読む』ということを習うときに教えられてきた。こうしてきちんと習った上で、試験を受け、社会のことばを立派に使いこなせるようになる

高橋先生は、「このようにして、私たちは学校で『読む』ということを習うときに教えられてきた。こうしてきちんと習った上で、試験を受け、社会のことばを立派に使いこなせるようになる 」と語ります。その上で、「ところが、学校で習ってくると、『読めない』ものが出てくる

」と語ります。その上で、「ところが、学校で習ってくると、『読めない』ものが出てくる 」と書きます。そして、やっと「1時間目:簡単な文章を読む」に入っていきます

」と書きます。そして、やっと「1時間目:簡単な文章を読む」に入っていきます

1時間目以降、高橋先生は、オノ・ヨーコ「グレープフルーツ・ジュース」、鶴見俊輔「もうろく帖 後編」、坂口安吾「天皇陛下にささぐる言葉」、武田泰淳「審判」、藤井貞和「雪、nobody」などをテキストにしながら、それぞれ独特な文章の読み方を語っていきます

しかし、分かり易い言葉で丁寧に書いているからといって、油断していると途中で大きな落とし穴が待ち受けています それは「3時間目:(絶対に)学校では教えない文章を読む」に登場します

それは「3時間目:(絶対に)学校では教えない文章を読む」に登場します ここに登場するのは、高橋先生が大学で教えている間ずっと教材として使っていたという永沢光雄(作家・インタビュアー)の「AV女優」(文春文庫)です

ここに登場するのは、高橋先生が大学で教えている間ずっと教材として使っていたという永沢光雄(作家・インタビュアー)の「AV女優」(文春文庫)です あるAV女優の赤裸々な発言(いわゆる”放送禁止用語”)が文書として収められていますが、この授業のタイトル通り「(絶対に)学校では教えない文章」です

あるAV女優の赤裸々な発言(いわゆる”放送禁止用語”)が文書として収められていますが、この授業のタイトル通り「(絶対に)学校では教えない文章」です この授業で重要なのは、「いい文章」に対する高橋先生の原則が披瀝されていることです

この授業で重要なのは、「いい文章」に対する高橋先生の原則が披瀝されていることです 先生は書きます

先生は書きます

「たくさん問題を産み出せば産み出すほど、別のいいかたをするなら、問題山積みの文章こそ、『いい文章』だ、ということです つまり、その文章は、問題山積みのために、それを読む読者をずっと考えつづけさせることができるのです

つまり、その文章は、問題山積みのために、それを読む読者をずっと考えつづけさせることができるのです (中略)誰だって、いいといいそうな文章ではなく、それを読んでいると、不安になったり、それを読んでいることを隠したくなったりする、つまり問題山積みで、できたら近づきたくないような文章、そういうものこそ、『いい文章』だ、とわたしは考えています

(中略)誰だって、いいといいそうな文章ではなく、それを読んでいると、不安になったり、それを読んでいることを隠したくなったりする、つまり問題山積みで、できたら近づきたくないような文章、そういうものこそ、『いい文章』だ、とわたしは考えています 素晴らしい比喩がたくさん使われていても、ボキャブラリーが豊富でも、精密な論理で構築されていても、ワクワクドキドキするようなお話が満載でも、読んだことのない、聞いたことのない知識や情報がいっぱいあっても、そんな「文章」は、それを「読む」読者を、ほとんど変えないからです

素晴らしい比喩がたくさん使われていても、ボキャブラリーが豊富でも、精密な論理で構築されていても、ワクワクドキドキするようなお話が満載でも、読んだことのない、聞いたことのない知識や情報がいっぱいあっても、そんな「文章」は、それを「読む」読者を、ほとんど変えないからです 問題山積みの文章だけが、『危険!近づくな!』と標識が出ているような文章だけが、それを「読む」読者、つまりわたしやあなたたちを変える力を持っている、わたしは、そうかんがえています。そして、残念なことですが、『学校で教える文章』には、そういうものは、ほとんどでてこないのです。その理由?簡単ですよね。それを『読む』読者、つまり、わたしやあなたたちを変えてしまうような力を持った『文章』は、教室に置いてはいけないからです

問題山積みの文章だけが、『危険!近づくな!』と標識が出ているような文章だけが、それを「読む」読者、つまりわたしやあなたたちを変える力を持っている、わたしは、そうかんがえています。そして、残念なことですが、『学校で教える文章』には、そういうものは、ほとんどでてこないのです。その理由?簡単ですよね。それを『読む』読者、つまり、わたしやあなたたちを変えてしまうような力を持った『文章』は、教室に置いてはいけないからです だって、『変わって』しまった生徒たちは、どうなるか。『そこ』にはいられなくなる。だって、もう『変わって』しまったのだから。なにもかもちがって見えるし、なんだか落ちつかないはずです。だとするなら、彼らはどうするでしょうか。教室の『外』へ出て、なにか新しいものを発見しようとするに決まっているからです

だって、『変わって』しまった生徒たちは、どうなるか。『そこ』にはいられなくなる。だって、もう『変わって』しまったのだから。なにもかもちがって見えるし、なんだか落ちつかないはずです。だとするなら、彼らはどうするでしょうか。教室の『外』へ出て、なにか新しいものを発見しようとするに決まっているからです 」

」

読んだ後に「人を変える」文章こそ「いい文章」という理論は、理屈では解りますが、「言葉が力を持たない時代」といわれる現代において、「放送禁止用語」以外で「人を変える」文章を書くことは実際には難しいと思います しかし、文章を書く限りは、それを目標にしたいものです

しかし、文章を書く限りは、それを目標にしたいものです

手元の本をすべて読み終わったので新たに本を5冊買いました 1冊目は柳美里著「JR上野駅公園口」(河出文庫)です

1冊目は柳美里著「JR上野駅公園口」(河出文庫)です この作品は「全米図書賞」を受賞したことで話題を呼びました

この作品は「全米図書賞」を受賞したことで話題を呼びました

2冊目は中山七里著「能面検事」(光文社文庫)です 当ブログの読者の方にはお馴染みの「中山七里は7人いる」と言われる多作家の最新文庫本です

当ブログの読者の方にはお馴染みの「中山七里は7人いる」と言われる多作家の最新文庫本です

3冊目は萩原浩著「海馬の尻尾」(光文社文庫)です この人の作品も文庫化するたびにご紹介してきました

この人の作品も文庫化するたびにご紹介してきました

4冊目はジェフリー・アーチャー著「レンブラントを取り返せ」(新潮文庫)です 彼の作品は文庫で発売されるたびに購入していますが、久しぶりの発売です

彼の作品は文庫で発売されるたびに購入していますが、久しぶりの発売です

5冊目はピエール・ルメートル著「監禁面接」(新潮文庫)です 有名な「その女アレックス」以来、彼の作品はほとんど読んでいます

有名な「その女アレックス」以来、彼の作品はほとんど読んでいます

いずれも、読み終わり次第、当ブログでご紹介していきます

やっぱりわが家で一番料理が上手いのは息子だと思います

やっぱりわが家で一番料理が上手いのは息子だと思います

柳美里(ゆう・みり)は1968年生まれ。高校中退後、東由多加率いる「東京キッドブラザース」に入団。役者、演出助手を経て、86年に演劇ユニット「青春五月党」を結成。93年「魚の祭」で岸田國士戯曲賞を最年少で受賞。97年「家族シネマ」で芥川賞を受賞

柳美里(ゆう・みり)は1968年生まれ。高校中退後、東由多加率いる「東京キッドブラザース」に入団。役者、演出助手を経て、86年に演劇ユニット「青春五月党」を結成。93年「魚の祭」で岸田國士戯曲賞を最年少で受賞。97年「家族シネマ」で芥川賞を受賞 全米図書賞(翻訳文学部門)を受賞した本書をはじめ著書多数

全米図書賞(翻訳文学部門)を受賞した本書をはじめ著書多数

主人公の男性は、相馬郡鹿島町で生まれ育ち、結婚して所帯を持ちながら、出稼ぎ労働者として上京して20年余りを東京で暮らし、その間、21歳の息子と自分の両親を相次いで亡くし、地元に戻り妻と一緒に暮らしたものの その妻も亡くし、孫娘に世話をかけたくないという思いで、あてもなく上京し上野公園でホームレスとして暮らしています

主人公の男性は、相馬郡鹿島町で生まれ育ち、結婚して所帯を持ちながら、出稼ぎ労働者として上京して20年余りを東京で暮らし、その間、21歳の息子と自分の両親を相次いで亡くし、地元に戻り妻と一緒に暮らしたものの その妻も亡くし、孫娘に世話をかけたくないという思いで、あてもなく上京し上野公園でホームレスとして暮らしています

天皇家の方々が博物館や美術館を観覧する前に、ホームレスは段ボールやブルーシートで設えた小屋を畳み、公園の外に出なければなりませんでした

天皇家の方々が博物館や美術館を観覧する前に、ホームレスは段ボールやブルーシートで設えた小屋を畳み、公園の外に出なければなりませんでした その風景を描いた一節に次のような文章があります

その風景を描いた一節に次のような文章があります

傘の中でヘッドホンで音楽を聴いたり、傘を近づけて談笑したり・・・、上野公園の目抜き通りを直進して東京都美術館脇を抜けたところにある東京藝術大学の学生だろう

傘の中でヘッドホンで音楽を聴いたり、傘を近づけて談笑したり・・・、上野公園の目抜き通りを直進して東京都美術館脇を抜けたところにある東京藝術大学の学生だろう 」

」 それらを横に見ながら藝大の学生たちや、私を含めて芸大奏楽堂にコンサートを聴きに行く人たちが通り抜けていきました

それらを横に見ながら藝大の学生たちや、私を含めて芸大奏楽堂にコンサートを聴きに行く人たちが通り抜けていきました この文章を読んで私が感じたのは、親の潤沢な資金力で高価な楽器を買い与えられて毎日レッスンに励むことのできる藝大生の恵まれた環境と、碌に住む家も定職もないホームレスの人たちの悲惨な環境とのギャップです

この文章を読んで私が感じたのは、親の潤沢な資金力で高価な楽器を買い与えられて毎日レッスンに励むことのできる藝大生の恵まれた環境と、碌に住む家も定職もないホームレスの人たちの悲惨な環境とのギャップです

さらに、「昨年、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催が決定しました」と書き、「オリンピック関連の土木工事には、震災と原発事故で家や職を失った一家の父親や息子たちも従事するのではないかと思います

さらに、「昨年、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催が決定しました」と書き、「オリンピック関連の土木工事には、震災と原発事故で家や職を失った一家の父親や息子たちも従事するのではないかと思います 」と続け、「多くの人々が、希望のレンズを通して6年後の東京オリンピックを見ているからこそ、わたしはそのレンズではピントが合わないものを見てしまいます。『感動』や『熱狂』の後先を

」と続け、「多くの人々が、希望のレンズを通して6年後の東京オリンピックを見ているからこそ、わたしはそのレンズではピントが合わないものを見てしまいます。『感動』や『熱狂』の後先を 」と書いています

」と書いています

われわれは帰る家があるだけでも幸せだと思わなければならないのかもしれません

われわれは帰る家があるだけでも幸せだと思わなければならないのかもしれません

超訳すると、

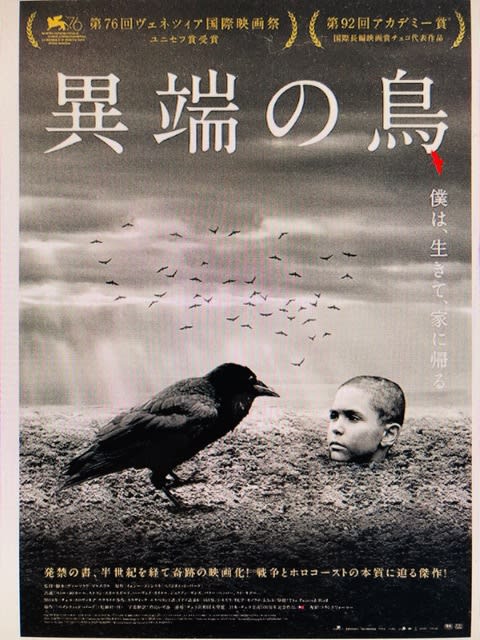

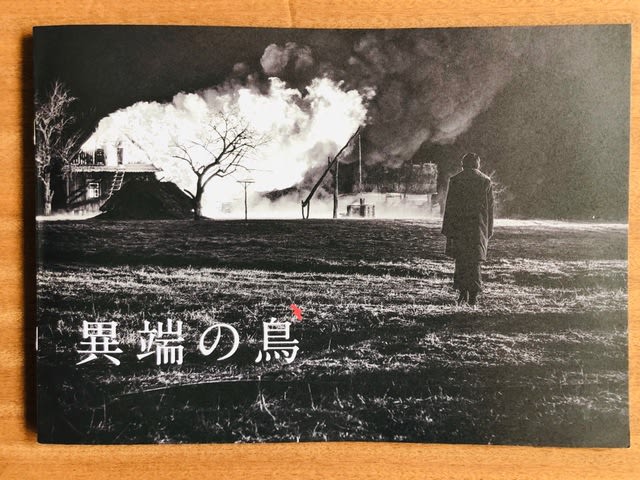

超訳すると、 192席あるが、感染症対策のため105席で再出発した。同ホールは創立53周年。国内外の優れた映画の紹介に力を入れ、日本の映画文化を牽引してきた

192席あるが、感染症対策のため105席で再出発した。同ホールは創立53周年。国内外の優れた映画の紹介に力を入れ、日本の映画文化を牽引してきた 基本的に1つの映画を6,7週間続けてじっくり上映する。『これが岩波ホールが推す映画』と明確に打ち出す姿勢が、国内外から尊敬を集めてきた

基本的に1つの映画を6,7週間続けてじっくり上映する。『これが岩波ホールが推す映画』と明確に打ち出す姿勢が、国内外から尊敬を集めてきた 現在、北海道室蘭市を舞台にした坪川拓史監督『モル二エの霧の中』(214分)を上映中だ。支配人の岩波律子さんはロビーで観客を見送り、『体に食べ物が必要なように、心には文化が必要です。これからもみなさまなの心の支えになるような映画を上映したい』と力を込めた

現在、北海道室蘭市を舞台にした坪川拓史監督『モル二エの霧の中』(214分)を上映中だ。支配人の岩波律子さんはロビーで観客を見送り、『体に食べ物が必要なように、心には文化が必要です。これからもみなさまなの心の支えになるような映画を上映したい』と力を込めた 近いうちに 行ってみようかな

近いうちに 行ってみようかな

隣室(本公演では衣装ダンス)からケルビーノと入れ替わったスザンナが登場すると、伯爵は夫人を疑ったことを夫人とスザンナに責められる(伯爵=不利) ⇒ そこに事情を知らないフィガロが現れ、さらに庭師のアントーニオが「窓から人が飛び降りた」と言いつけに来る(フィガロ=不利) ⇒ フィガロは機転を利かせて言い逃れる(伯爵=不利) ⇒ 今度はマルチェリーナがバルトロとバジリオを連れて現れ、貸金契約に基づくフィガロとの結婚を要求する(フィガロ=不利)。ここで舞台上の登場人物は8人(本公演では7人)になり、この間 重唱に次ぐ重唱が歌われ、ステージ上は混とんのまま幕が降りる・・・という超ロング・フィナーレです

隣室(本公演では衣装ダンス)からケルビーノと入れ替わったスザンナが登場すると、伯爵は夫人を疑ったことを夫人とスザンナに責められる(伯爵=不利) ⇒ そこに事情を知らないフィガロが現れ、さらに庭師のアントーニオが「窓から人が飛び降りた」と言いつけに来る(フィガロ=不利) ⇒ フィガロは機転を利かせて言い逃れる(伯爵=不利) ⇒ 今度はマルチェリーナがバルトロとバジリオを連れて現れ、貸金契約に基づくフィガロとの結婚を要求する(フィガロ=不利)。ここで舞台上の登場人物は8人(本公演では7人)になり、この間 重唱に次ぐ重唱が歌われ、ステージ上は混とんのまま幕が降りる・・・という超ロング・フィナーレです

このままだと何の希望も残らないので、監督は最後に ジョンヨンが釣り場経営者一家の男の子(実は誘拐されてきた)を救い出して、自分の子供として育てるという結論を用意します

このままだと何の希望も残らないので、監督は最後に ジョンヨンが釣り場経営者一家の男の子(実は誘拐されてきた)を救い出して、自分の子供として育てるという結論を用意します 」

」

中には紫色に染まった1ドル紙幣が入っており、それは行方をくらませた17年前の事件の主犯からの挑戦状だった

中には紫色に染まった1ドル紙幣が入っており、それは行方をくらませた17年前の事件の主犯からの挑戦状だった

彼女は17年前と現在のヒロインを演じ分けていますが、特殊メイクも手伝って現在のエリンを”野良犬”(Stray Dog)のような眼光鋭い顔付きにしています

彼女は17年前と現在のヒロインを演じ分けていますが、特殊メイクも手伝って現在のエリンを”野良犬”(Stray Dog)のような眼光鋭い顔付きにしています とにかく彼女の体当たり演技が凄い

とにかく彼女の体当たり演技が凄い

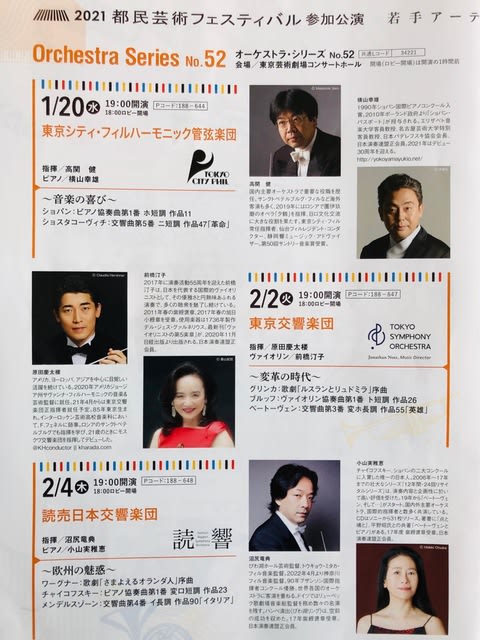

この曲では、ホルン、トロンボーンといった金管楽器が大迫力で迫り、弦が渾身の演奏で海の波のうねりを表現します

この曲では、ホルン、トロンボーンといった金管楽器が大迫力で迫り、弦が渾身の演奏で海の波のうねりを表現します

独奏ピアノとオケとの丁々発止のやり取りが素晴らしく、圧倒的なフィナーレを迎えました

独奏ピアノとオケとの丁々発止のやり取りが素晴らしく、圧倒的なフィナーレを迎えました

彼は1830年から翌年にかけてイタリア旅行を行っていますが、この曲はその時の印象をもとに書かれています

彼は1830年から翌年にかけてイタリア旅行を行っていますが、この曲はその時の印象をもとに書かれています

そこがどこなのか、どうやってそこにきたのか、誰にも分らない

そこがどこなのか、どうやってそこにきたのか、誰にも分らない やがて彼らは、ネット上の噂に過ぎないと思われていた、セレブが娯楽目的で一般市民を狩る「マナーゲート」と呼ばれる”人間狩り計画”が存在することを知る

やがて彼らは、ネット上の噂に過ぎないと思われていた、セレブが娯楽目的で一般市民を狩る「マナーゲート」と呼ばれる”人間狩り計画”が存在することを知る 絶望的な状況の中、狩られる側の人間であるクリステル(ベティ・ギルピン)が思わぬ反撃に出たことで、事態は予想外の方向へと動き始める

絶望的な状況の中、狩られる側の人間であるクリステル(ベティ・ギルピン)が思わぬ反撃に出たことで、事態は予想外の方向へと動き始める

原田は 指揮台に上るや否や、拍手が鳴りやまないうちにタクトを振り下ろし、演奏に入りました

原田は 指揮台に上るや否や、拍手が鳴りやまないうちにタクトを振り下ろし、演奏に入りました この人「許可のない写真撮影はお断りします」という場内アナウンスを聞いていないのか? あるいは耳が悪いのか・・・と首を傾げました

この人「許可のない写真撮影はお断りします」という場内アナウンスを聞いていないのか? あるいは耳が悪いのか・・・と首を傾げました

それはジェット旅客機の飛行の音なのですが、この時に感じたのは「文明の落差」です

それはジェット旅客機の飛行の音なのですが、この時に感じたのは「文明の落差」です

この作品は「全米図書賞」を受賞したことで話題を呼びました

この作品は「全米図書賞」を受賞したことで話題を呼びました

彼の作品は文庫で発売されるたびに購入していますが、久しぶりの発売です

彼の作品は文庫で発売されるたびに購入していますが、久しぶりの発売です