5日(金)。4回目の修理に出していた小型CDプレーヤー、DENON DCD50の修理が完了したというメールが入ったので池袋のBカメラに引き取りに行きました 今回はケルテスのドヴォルザーク「第8番」のCDと共に、修理依頼から9日目に回収しました

今回はケルテスのドヴォルザーク「第8番」のCDと共に、修理依頼から9日目に回収しました 前回までは修理完了報告書に「CDの少しの汚れでも動作が鈍くなりますので、ご使用前に両面を清掃してから使用してください」という、まるでLPレコードを扱う時のような お願いごとが書かれていましたが、今回はさずがに「ご迷惑をおかけしました」というシンプルな謝罪が書かれていました

前回までは修理完了報告書に「CDの少しの汚れでも動作が鈍くなりますので、ご使用前に両面を清掃してから使用してください」という、まるでLPレコードを扱う時のような お願いごとが書かれていましたが、今回はさずがに「ご迷惑をおかけしました」というシンプルな謝罪が書かれていました Bカメラではアフターサービスに関するアンケートを実施中とのことで、協力を求められたので、店側にではなくメーカー側へとして、「もう2度と修理依頼に出すのはごめんだ」とコメントしておきました

Bカメラではアフターサービスに関するアンケートを実施中とのことで、協力を求められたので、店側にではなくメーカー側へとして、「もう2度と修理依頼に出すのはごめんだ」とコメントしておきました

ということで、わが家に来てから今日で2318日目を迎え、東京五輪・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長が3日、「女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる」などと発言した問題で、海外メディアが女性蔑視発言だと批判的に取り上げる中、森会長は4日 陳謝した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

男女平等ランキングで過去最低の121位という日本を象徴する発言だ 許せない!

昨日、夕食に「ひき肉と野菜のドライカレー」を作りました 私の定番料理ですが、作るのは久しぶりでした。何回食べても飽きない味です

私の定番料理ですが、作るのは久しぶりでした。何回食べても飽きない味です

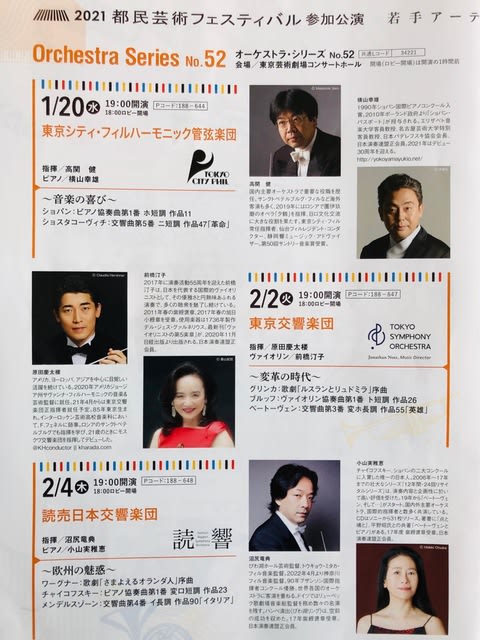

昨夕、東京芸術劇場コンサートホールで2021都民芸術フェスティバル参加公演「読売日本交響楽団」のコンサートを聴きました プログラムは①ワーグナー:歌劇「さまよえるオランダ人」序曲、②チャイコフスキー「ピアノ協奏曲 第1番 変ロ長調 作品23 」、③メンデルスゾーン「交響曲第4番 イ長調 作品90 ”イタリア” 」です

プログラムは①ワーグナー:歌劇「さまよえるオランダ人」序曲、②チャイコフスキー「ピアノ協奏曲 第1番 変ロ長調 作品23 」、③メンデルスゾーン「交響曲第4番 イ長調 作品90 ”イタリア” 」です 演奏は②のピアノ独奏=小山実稚恵、指揮=沼尻竜典です

演奏は②のピアノ独奏=小山実稚恵、指揮=沼尻竜典です

自席は1階H列22番、センターブロック右から3つ目です 会場は1階後方が空いていますが、2階席は結構埋まっています

会場は1階後方が空いていますが、2階席は結構埋まっています 緊急事態宣言が1か月延長されたことにより自粛する人が増えたことと、小山実稚恵の演奏目当ての聴衆が多かったことが複雑に絡み合って、こういう客入りになったということでしょうか

緊急事態宣言が1か月延長されたことにより自粛する人が増えたことと、小山実稚恵の演奏目当ての聴衆が多かったことが複雑に絡み合って、こういう客入りになったということでしょうか

オケは左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスという いつもの読響の並び コンマスは長原幸太。隣席には1年程前に退団した元コンマス・伝田氏がスタンバイしています。首席は第2ヴァイオリン=瀧村依里、チェロ=遠藤真理と富岡廉太郎のダブル、ヴィオラ=鈴木康浩という盤石の態勢です

コンマスは長原幸太。隣席には1年程前に退団した元コンマス・伝田氏がスタンバイしています。首席は第2ヴァイオリン=瀧村依里、チェロ=遠藤真理と富岡廉太郎のダブル、ヴィオラ=鈴木康浩という盤石の態勢です また、オーボエには2月末で退団する蠣崎耕三の顔が見えます。コロナ対策のため弦楽奏者を含め、譜面台は1人1台を使用します

また、オーボエには2月末で退団する蠣崎耕三の顔が見えます。コロナ対策のため弦楽奏者を含め、譜面台は1人1台を使用します また、演奏をする時はマスクを着用せず、入退場時にマスクをするのが読響のスタイルです

また、演奏をする時はマスクを着用せず、入退場時にマスクをするのが読響のスタイルです

1曲目はワーグナー:歌劇「さまよえるオランダ人」序曲です この曲はリヒャルト・ワーグナー(1813‐1883)が1841年に作曲、1843年にドレスデン宮廷歌劇場で自身のタクトにより初演した歌劇の序曲です

この曲はリヒャルト・ワーグナー(1813‐1883)が1841年に作曲、1843年にドレスデン宮廷歌劇場で自身のタクトにより初演した歌劇の序曲です

沼尻の指揮で演奏に入りますが、冒頭の日橋辰朗率いるホルンの素晴らしい演奏が幕開けを告げます この曲では、ホルン、トロンボーンといった金管楽器が大迫力で迫り、弦が渾身の演奏で海の波のうねりを表現します

この曲では、ホルン、トロンボーンといった金管楽器が大迫力で迫り、弦が渾身の演奏で海の波のうねりを表現します 沼尻は、芸術監督を務める びわ湖ホールにおける「びわ湖リング」でワーグナーの「指輪4部作」を完奏し話題を呼びましたが、今回もスケールの大きな演奏で聴衆を魅了しました

沼尻は、芸術監督を務める びわ湖ホールにおける「びわ湖リング」でワーグナーの「指輪4部作」を完奏し話題を呼びましたが、今回もスケールの大きな演奏で聴衆を魅了しました

2曲目はチャイコフスキー「ピアノ協奏曲 第1番 変ロ長調 作品23 」です この曲はピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(1840‐1893)が1874年から75年にかけて作曲、1875年10月にボストンでハンス・フォン・ビューローのピアノ独奏、ベンジャミン・ラングの指揮により初演されました

この曲はピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(1840‐1893)が1874年から75年にかけて作曲、1875年10月にボストンでハンス・フォン・ビューローのピアノ独奏、ベンジャミン・ラングの指揮により初演されました この曲は、モスクワ音楽院の院長ニコライ・ルビンシュタインの前で試演しましたが、「陳腐だ。書き直すなら演奏してもよい」と酷評されたというエピソードは有名です

この曲は、モスクワ音楽院の院長ニコライ・ルビンシュタインの前で試演しましたが、「陳腐だ。書き直すなら演奏してもよい」と酷評されたというエピソードは有名です チャイコフスキーといえば、ヴァイオリン協奏曲も、当時の名ヴァイオリニスト、レオポルド・アウアーに「演奏不可能」と初演を拒否されています

チャイコフスキーといえば、ヴァイオリン協奏曲も、当時の名ヴァイオリニスト、レオポルド・アウアーに「演奏不可能」と初演を拒否されています どうやらチャイコフスキーは時代を先取りしすぎて理解を得られなかったようです

どうやらチャイコフスキーは時代を先取りしすぎて理解を得られなかったようです 第1楽章「アレグロ・ノン・トロッポ・エ・モルト・マエストーソ」、第2楽章「アンダンティーノ・センプリーチェ」、第3楽章「アレグロ・コン・フォーコ」の3楽章から成ります

第1楽章「アレグロ・ノン・トロッポ・エ・モルト・マエストーソ」、第2楽章「アンダンティーノ・センプリーチェ」、第3楽章「アレグロ・コン・フォーコ」の3楽章から成ります

ソリストの小山実稚恵がブロンズ系の衣装で登場、ピアノに向かいます 沼尻の指揮で力強い第1楽章が開始されます

沼尻の指揮で力強い第1楽章が開始されます センターブロックでも右寄りの席なのでソリストの指使いは見えませんが、8列目なのでソリストの顔の表情や腕の筋肉の動きは良く見えます

センターブロックでも右寄りの席なのでソリストの指使いは見えませんが、8列目なのでソリストの顔の表情や腕の筋肉の動きは良く見えます 彼女の表情を見ていると、この曲を弾くには頑強な肉体と精神力が必要なのではないか、と感じます

彼女の表情を見ていると、この曲を弾くには頑強な肉体と精神力が必要なのではないか、と感じます 第2楽章では、CDで予習していた時は気付かなかったフレーズが浮かび上がってきたりして、この曲はこういう作品だったのか、と新鮮な気持ちになりました

第2楽章では、CDで予習していた時は気付かなかったフレーズが浮かび上がってきたりして、この曲はこういう作品だったのか、と新鮮な気持ちになりました やっぱり、名曲は名演奏で聴かないとだめだな、とあらためて思いました

やっぱり、名曲は名演奏で聴かないとだめだな、とあらためて思いました この楽章では、オーボエ、フルートをはじめとする木管楽器が素晴らしい演奏を展開し、チェロの首席二人が叙情的な演奏で聴衆を魅了しました

この楽章では、オーボエ、フルートをはじめとする木管楽器が素晴らしい演奏を展開し、チェロの首席二人が叙情的な演奏で聴衆を魅了しました

第3楽章に入ると、途端にテンポアップし、さながら競争曲の様相を呈しました 独奏ピアノとオケとの丁々発止のやり取りが素晴らしく、圧倒的なフィナーレを迎えました

独奏ピアノとオケとの丁々発止のやり取りが素晴らしく、圧倒的なフィナーレを迎えました

素晴らしい演奏にカーテンコールが繰り返されましたが、緊急事態宣言下で「アンコールはしない」ことが暗黙の了解となっているのか、アンコールの演奏はありませんでした

プログラム後半はメンデルスゾーン「交響曲第4番 イ長調 作品90 ”イタリア” 」です この曲はフェリックス・メンデルスゾーン(1809‐1847)が1831年から33年にかけて作曲、1833年にロンドンで初演されました

この曲はフェリックス・メンデルスゾーン(1809‐1847)が1831年から33年にかけて作曲、1833年にロンドンで初演されました 彼は1830年から翌年にかけてイタリア旅行を行っていますが、この曲はその時の印象をもとに書かれています

彼は1830年から翌年にかけてイタリア旅行を行っていますが、この曲はその時の印象をもとに書かれています 第1楽章「アレグロ・ヴィヴァーチェ~ピゥ・アニマート」、第2楽章「アンダンテ・コン・モート」、第3楽章「コン・モート・モデラート」、第4楽章「サルタレッロ:プレスト」の4楽章から成ります

第1楽章「アレグロ・ヴィヴァーチェ~ピゥ・アニマート」、第2楽章「アンダンテ・コン・モート」、第3楽章「コン・モート・モデラート」、第4楽章「サルタレッロ:プレスト」の4楽章から成ります

沼尻の指揮で第1楽章の演奏に入ります 太陽が燦燦と輝き 澄み切った青空が広がるイタリアを思い浮かべる爽やかな演奏です

太陽が燦燦と輝き 澄み切った青空が広がるイタリアを思い浮かべる爽やかな演奏です 第2楽章は、チェロの刻みにのってヴァイオリンや木管が歌いますが、チェロの演奏が印象的です

第2楽章は、チェロの刻みにのってヴァイオリンや木管が歌いますが、チェロの演奏が印象的です 第4楽章はタランテラのリズムが心地よく響きます

第4楽章はタランテラのリズムが心地よく響きます これはメンデルスゾーン特有のスケルツォ的なリズムです

これはメンデルスゾーン特有のスケルツォ的なリズムです 実に爽快な演奏でした

実に爽快な演奏でした

帰りがけに、時差退場の協力依頼のアナウンスが入りましたが、東京芸術劇場で聞いたのは初めてのような気がします 東京都から何らかの要請があったのでしょうか

東京都から何らかの要請があったのでしょうか