久しぶりのご近所さんからの金繕いの依頼です。

以前にも一度依頼があった方でした。

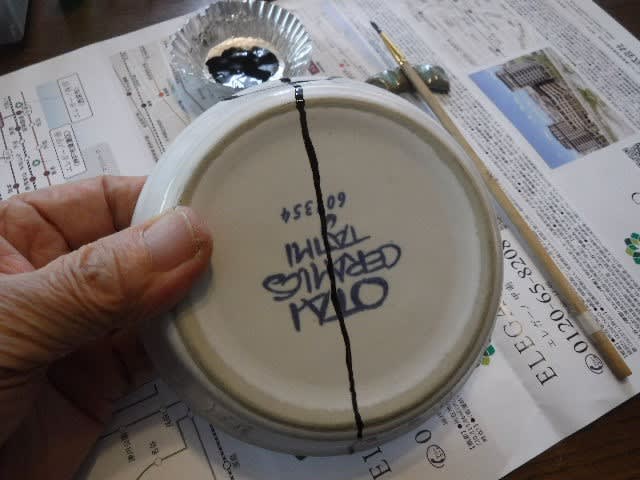

こんな磁器の小皿です。

真ん中で真っ二つに割れていて、縁の部分もたくさん割れていますね。

仕上げの希望は、銀粉を蒔いてほしいとのこと。

丈夫な仕上げだと、手間がかかりますが、消し粉ではなく丸粉を蒔く方がいいですよとアドバイスして。

早速スタートです。

90分で硬化が始まる2液ボンドを使って。

こんな感じで、完全に固まるまで。

翌日にはテープをはがして。

ずれがなく接着ができていて良かったですね。

次の工程は黒艶漆を塗って。

この部分は、破片も使っていて、ちょっと複雑な形ですね。

20分程置いて、銀の丸粉(私は3号)を蒔く作業です。

表面にコーティングされるだけの消し粉と違って、丸粉は漆の中にしっかりと沈んでいくので、その部分に丸粉を追加で3回ほど手入れをする必要があります。

この確認作業も大切な工程です。

丸粉を蒔き終えた状態。

この後、漆を乾燥させるのに3日ほどかかります。

漆の乾燥にはムロが必要ですが、小物だとこんなケースが便利です。

下には湿らせた紙を引いて、少し暖かな窓際に置いておきます。

そして、漆が乾燥した後は、丸粉だと生漆をテレピンでうんと薄めたものを上からコーティングして、銀粉などの丸粉をしっかり固定させます。粉固めといいます。

この処理では、筆洗いが不要な綿棒を利用するのが簡単でいい方法ですね。

この処理の後も、漆をしっかりと乾燥させて。

今の時期だと、1、2日でOKですね。

でも、この粉固めの処理も3回ほど繰り返す必要があります。

とても簡単な作業ですが、日数がかかりますね。

消し粉や錫粉を蒔く作業とは全く異なりますね。

そして、いよいよ仕上げです。

粉固めに使った生漆をその都度きれいにふき取っておかないと、少し作業が厄介になります。

生漆をうんと薄めなかったことが、今回の反省点です。

カッターナイフなどを使って余分についてしまった漆の部分をきれいにする作業が少し厄介でした。

そして、最後の工程です。

手作りの鯛の牙(たいき)を使って磨きの工程です。

先の丸いものと尖ったものを使い分けて。

銀の表面がピカッと輝きだします。

銀の丸粉の場合、金の丸粉とは違って、使っているうちに錆が出だして少し黒っぽくくすんでしまうのか難点ですね。

うんと目の細かな水ペーパーを使ったりして、再度光らせればいいのですが。

鯛の牙が最高ですが。

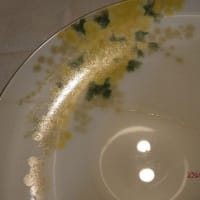

さあ、仕上がりました。

割れ方がとても面白いですね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます