今朝は寝坊しませんでした。

①今日の日の出時刻は4時4分24秒だそうで、4時半ともなるとお天道様も高くなっています。

②今日の「名所・旧跡案内」は、『常夜燈公園』その3

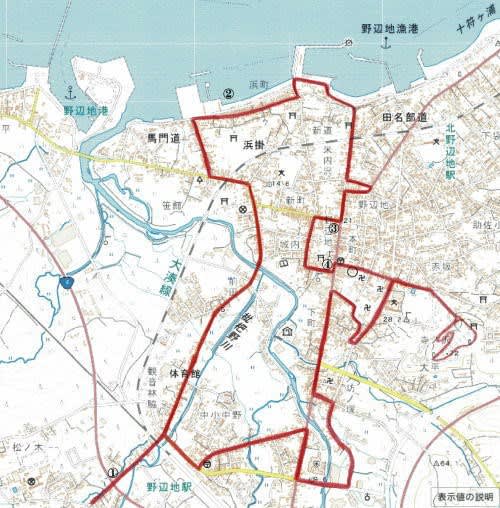

~栄えた野辺地湊~ 多少海岸線が埋め立てられていますが、『常夜燈公園』の東側に延びる海岸線が『野辺地湊』です。

~栄えた野辺地湊~ 多少海岸線が埋め立てられていますが、『常夜燈公園』の東側に延びる海岸線が『野辺地湊』です。

野辺地の地名由来は、アイヌ語の「ノンベチ」で「野中を静かに流れる清い川」という説と海岸に沿って延びた広い原野を意味する延地(のべち)からきているという説があります。

野辺地の始まりは、町内の遺跡から縄文時代草創期の尖頭器などの石器が見つかっていることから、その頃までさかのぼるものです。

「野辺地」という地名を初めて見る文献は、1335年(建武2年)の『北畠顕家国宣』です。後醍醐天皇により陸奥守に任ぜられた北畠顕家が、糠部郡(現在の青森県東部から岩手県北部まで)の郡奉行であった南部師行にあてた文書で、「七戸内野辺地」を伊達五郎宗政に与えるようにと書かれています。

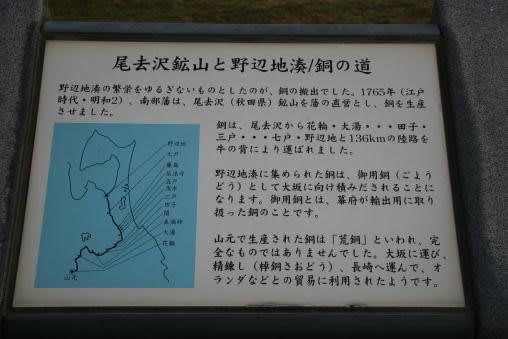

野辺地湊が利用され始めたのは1593年(文禄2年)頃という記録があります。その後、1647年(正保4年)に盛岡藩が江戸幕府に提出したの『南部領内総絵図』に「野辺地浦」とあり、「此所二丁沖ニテ深壱丈、船懸自由」とされている。また、松前城下前、下北半島九艘泊、津軽領外濱までへの航程が記されていることから、湊の発展が分かります。その後、盛岡藩の中国への輸出品である尾去沢の銅・煎海鼠(干しナマコ)、ヒバや大豆など、領内の主要産物は奥州街道を通って野辺地湊に集められ、上方へ積み出されるようになり、そして下り船は、さまざまな品物や文化を運んで来ました。明治に入ると西廻り航路の拠点湊町として北東北随一ともいわれたようです。

野辺地の始まりは、町内の遺跡から縄文時代草創期の尖頭器などの石器が見つかっていることから、その頃までさかのぼるものです。

「野辺地」という地名を初めて見る文献は、1335年(建武2年)の『北畠顕家国宣』です。後醍醐天皇により陸奥守に任ぜられた北畠顕家が、糠部郡(現在の青森県東部から岩手県北部まで)の郡奉行であった南部師行にあてた文書で、「七戸内野辺地」を伊達五郎宗政に与えるようにと書かれています。

野辺地湊が利用され始めたのは1593年(文禄2年)頃という記録があります。その後、1647年(正保4年)に盛岡藩が江戸幕府に提出したの『南部領内総絵図』に「野辺地浦」とあり、「此所二丁沖ニテ深壱丈、船懸自由」とされている。また、松前城下前、下北半島九艘泊、津軽領外濱までへの航程が記されていることから、湊の発展が分かります。その後、盛岡藩の中国への輸出品である尾去沢の銅・煎海鼠(干しナマコ)、ヒバや大豆など、領内の主要産物は奥州街道を通って野辺地湊に集められ、上方へ積み出されるようになり、そして下り船は、さまざまな品物や文化を運んで来ました。明治に入ると西廻り航路の拠点湊町として北東北随一ともいわれたようです。

『浜町の常夜燈』は当時の繁栄を象徴するものです。

③『野坂ビル』の解体も進んでいるようです。

④町で設置している街灯です。やっぱり『常夜燈』は今でも町のシンボルです。

【余談】 「盛岡藩」と「南部藩」

陸奥国北部(明治以降の陸中国および陸奥国東部)、現在の岩手県中部から青森県東部にかけての地域を治めた藩が「盛岡藩」です。藩主が南部氏だったため『南部藩』と呼ばれることが現代でも多いように思います。

盛岡の方のお話によると、盛岡は古くは『不来方(こずかた)』と言ったそうですが、盛岡築城の際、盛岡藩二代藩主南部利直が不来方の文字を嫌い「森ヶ岡」と改称し、いつの頃からか「森岡」となり、四代藩主重信によって1691年(元禄四年)に「盛岡」と改められたと伝えられ、現市名となったそうです。

正式には、1817年(文化14年)に、十代藩主利敬が南部藩を盛岡藩と改称する旨を幕府に届けている記録があるそうです。

陸奥国北部(明治以降の陸中国および陸奥国東部)、現在の岩手県中部から青森県東部にかけての地域を治めた藩が「盛岡藩」です。藩主が南部氏だったため『南部藩』と呼ばれることが現代でも多いように思います。

盛岡の方のお話によると、盛岡は古くは『不来方(こずかた)』と言ったそうですが、盛岡築城の際、盛岡藩二代藩主南部利直が不来方の文字を嫌い「森ヶ岡」と改称し、いつの頃からか「森岡」となり、四代藩主重信によって1691年(元禄四年)に「盛岡」と改められたと伝えられ、現市名となったそうです。

正式には、1817年(文化14年)に、十代藩主利敬が南部藩を盛岡藩と改称する旨を幕府に届けている記録があるそうです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます