茶の間の茶箪笥上に放置していたから、過乾燥により蓋の底、お膳の底がばらばらになったまま5-6年がたちました。

なかなか直す暇がなかったけど、雪も降らないし手をだしました。

1月18日

一枚板なのでこんなに反りかえってしまった。

水で洗って水分補給してから、一枚板になるようにバラバラの部品を位置合わせしてプレスで放置しようとおもいます。

ちょっと圧力掛けてみたけど、これは長期戦だから油圧は不向きなのでやっぱりやめた。

油圧はゼロでハンドルで適当に加圧して放置です。

農作業小屋へ来たついで作業です。

古い接着剤をカリカリしたり、磨ったり、棒折ったりorz。

1/10オーダーはムシの精度で進めます。

反り止め、箱膳にしたときのお膳と下箱のずれ防止の棒もプレスしておきます。

1月20日

プレス修正はいい感じになってきました。

あとは、木工ボンド塗って再プレスしたら綺麗にくっつくような気がしてきました。

お膳の枠と天端の板は木釘が使われていたので、木釘と錐を買い出しへ。

四方錐をかってみました。

木釘は見つからず。

帰宅して、接着作業を進めます。

新しく作ってもいいのだけど、試しに糊付けしてみる。

1月21日

米沢市内のホームセンター全部回ったけども木釘は買えませんでした。

内製することにしました。

それでもいい材料あったので高額だけど買って帰ります。

こう比較すると高額なの伝わりますよねw

しかし、お金で買える時間はお金で買うのでした。

水で濡らしながら帰宅。

帰宅まで荷箱にあるだろうか不安な材料。

1月22日

接着できた。

はみ出したノロはナイフで切ってポイポイ。

平にできてきた。

じいちゃんの鉋を出してきた、欠けてるね。研いでみたいけど、鉋掛けしてみようと刃の調整したいけど、分からない、ネット調べたけどいまいち面倒なのでサンドペーパーで磨るほうが早い。

鉋のお勉強はまた今度。

木釘についてネットで調べて、素敵なYoutubeに出会えた。

木釘の作り方1・角釘

木釘の作り方2・丸釘

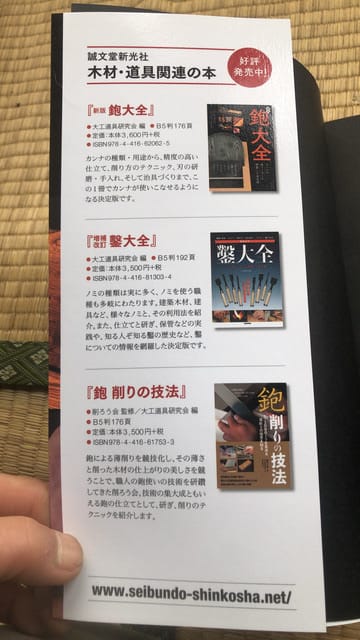

その動画で紹介していた書籍を取り寄せてみました。

指物の基礎と製作技法: 組手、接手の技術から 木材の種類、仕上げまでを網羅した決定版

そもそもなんだけど、この箱膳修繕って指物って分野なんですね。

言葉1つ覚えて賢くなったよ。

これシリーズの本でした。

なかなか興味深い書籍ですね。

書籍眺めてたら、こめ太におもちゃにされた。

今日の作業は木釘を打ち込みとソリ防止兼箱膳にしたときのずれ防止の棒を糊付けして木釘固定です。

あぶないよ、こめ太

こめ太が怪我すると困るのでひたすら穴開けして、錐は箱に仕舞いました。

木釘の打つ位置とか分からないので、元の木釘に下穴をまたあけました。

ドリル作業してると、とてもいい香りがしました。

この板なのか、釘の材料がいい香りするんだろうな。

じいちゃんの形見の下穴錐は3㎜でした。

木釘を挿す下穴用ならば3㎜よりも3.5~4㎜あたりの下穴の錐がいいような感じでした。

その話を友達にしたら、これ長持ちしていいよとおすすめして頂きました。↓

スターエム ハイスチタンコーティング下穴錐 Bセット(3本入) 75HT-SB

木釘を打つには小さいので錐で穴を大きくしていきます。

適当に切って、先端をナイフで適当に削って釘とします。

キット、なんかあるんだろうけど、知らないし。

木釘作りしてると反対側をこめ太が遊ぶ。

材料足らなくなったら、買いいかないといけないからあんまり、かじらないでほしい。

金槌で打つ。

Youtubeによると最後まで打つなと言ってました。

鋸で釘の残りを切り落とす。

書くと簡単だけど、じいちゃん形見の鋸はアサリあある。浮かし切りしてるつもりで天板ガリガリ。

鉋で釘の頭と板とか棒の表面を整えようと思ったけど、無理。

紙やすりで磨るのが一番楽だ。

釘打ちおしまい。

天板割れと、棒が折れてたり、若干の反りがあるので、新規に木釘を適当に打ちました。

棒の反りと板の凹凸があるから隙間はある。

あとは、プレスで加圧しながら養生したらくっつくだろう。

箱膳の下箱と合わせてみました。

箱膳にしたときに、棒は干渉しないので良い感じ。

加圧養生。

先ほど、反って開いたて空間もちゃんと密着しました。

1月23日

大雪になると天気予報でも、いい天気。

肥しの発酵臭が春を思わせる。豪雪地帯とは思えないですね。

でも、大雪になるようなので、除雪で作った雪山を伸ばして融かしておきます。

ぽかぽかな米沢の冬なので真冬なんだけど、温度が高いから固化速度がちょっぱやです。

はみ出しノロはナイフで切って、ぽいぽい。

ちょっとクリアランスがあるようにみえるけど、古い接着剤を磨ったときに平面には仕上げられないので、このくらいは公差ですよ。

今日は軽小屋で色塗りです。

こめ太隊長がそばにいると大変なことになるので軽小屋で塗装です。

先日ホームセンターで塗料も買いました。

昔のものだから何が塗ってあったんだろうと思い、ホームセンターで柿渋塗料も見つけました。

でも高額で買えなかった。

今回はこれ。

ウレタン塗装です。

そもそも、この箱膳は日常使いなので防水と、水吸って天板が反るのを防止するには目留めしないといけないと思うので、ウレタン塗装が一番よいと思います。

まぁ、茶碗置いたりしてるとはげるのでそこは味ってことですね。

なんとなく、蓋なんで蓋状態の上から塗り塗りしてみました。

木目とかで刷毛の運び方とかあるんだろうけど、塗りたいように塗る。

雑用してたら、乾いたからひっくり返して、箱膳の時のお盆底部分を塗る。

完成しました。

ウレタン塗装は1回塗りで辞めます。

それは、現在、ぼくには知恵がないからです。

将来、知恵がついてウレタン塗装を剥がして、当時の塗装技術で塗装したいとなった場合、剥離作業がらくなようにです。

まぁ、知恵つかないだろうけど。w

同様に、箱は塗らないでそのまま使うのでした。

できた。

この子はぼくと一緒に東京へ上京してからずーと一緒。

東京>茨城>千葉、そてまた、簗沢へ帰ってきた箱膳くんです。

これからも、いっしょにまんまを食べるのでした。

おまけ

塗装といえば、漆塗りだろうなと思うことはできた。

Youtubeで「漆し掻き」を検索したら素晴らしい動画に出会えました。

森の京都「丹波の漆かき」文化講座

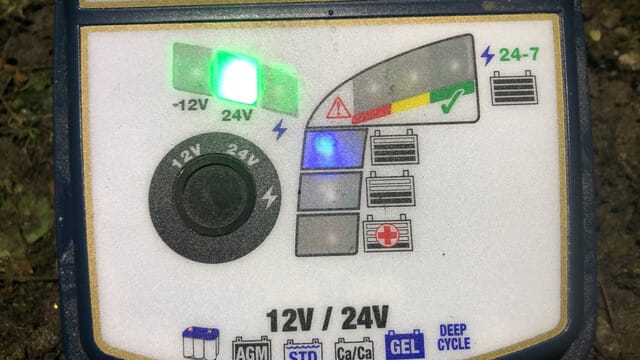

年末のアマゾンFBで購入したテックメイトのオプティメイト7の2個目↓

アマゾンで初めて誤発注し、返品再注文にて2個目を購入しました。w

届いて、空箱と並べても、まったく違和感を抱かず数日後、遠目からなんか変と気付き誤発注に気付きました。

検品は大事です。

このメーカーなんかモデル番号みたいなものが無い?

2個目買い直し。無事に24V対応充電器が2個になりました。

皆さん、購入するときは細心の注意を払いましょう。w

さて、さしコマくんを24時間充電してましたが、本来は冬期間の4t台車充電に購入しました。

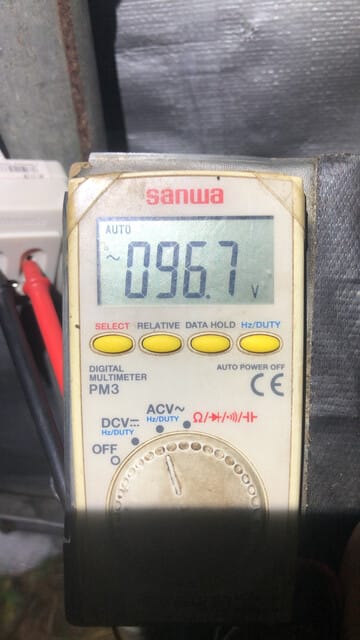

一月も半ばで土が見える簗沢、ここまで雪が降らないならばと電源ケーブル埋設工事しました。

床掘りはユンボで午後に掘りました。

その下には小雪50㎜配管、池への塩ビ管などが埋設しているので、位置を知らない僕は超浅で床掘です。

除雪時は盤を削らないように除雪するので、5cmくらい埋設されてればOKです。

埋設する前に入線作業、管は家で転がってたものを継ぎ接ぎです。

夕方、従弟に頂いたレア温度計

縁側の石を通すと面倒なので、惣一郎くんに切られない程度に養生

埋設。

再来年には台車は廃車、パイプ車庫も解体するので浅く埋設です。

覆土はスコップで。

軒下コンセントへ伸びる1口延長ケーブルです。

漏電ブレーカーも付けません。

埋設完了。

こんなに雪が降らないのは渇水被害がでた年の冬以来です。

これから数年おきに来るのだろうか。

明日から、雪が降るようなので今晩埋設して正解だろう。

コンセント側。

まぁ、こんなもんです。

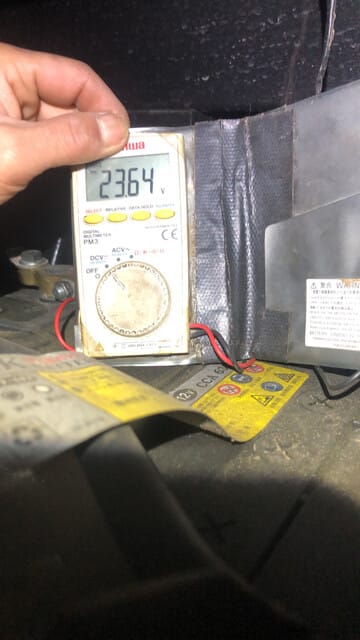

台車のバッテリ 現況

これを充電するために24Vモード付を買ってます。

本体防水仕様なので、ビールケースに載せて春までこのまま。

運転席シートにはばか避け「只今、バッテリ充電中」を木端に書いて置きました。

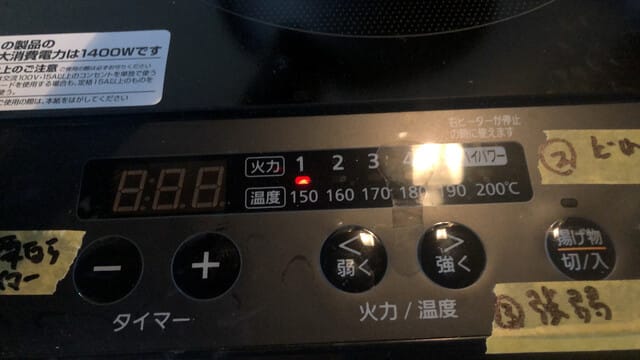

年末のアマゾンBFを利用して男子台所をIHに更新しました。

アイリスの2口IHコンロ↓

アイリスオーヤマ 2口 IHクッキングヒーター 工事不要 1400W 100V 脚付き ブラック IHK-W13S-B

はじめてのIHなので、使える鍋が無いと年越しできないからアイリスの鍋セットも一緒に買って置きました。↓

【Amazon.co.jp限定】 アイリスオーヤマ フライパン 鍋 セット ガス火 IH対応 12点 ダイヤモンドコート 取っ手のとれる 軽量 こびりつかずにお手入れ簡単 H-IS-SE12

僕も父ちゃんも初IHなので取説よみながらボタンを覚えてとガスよりメンドクサイ。

父ちゃんが、フライパンで焼肉できるくらいの番号を振りました。

普段から貰い物フライパンや鍋で料理してきたのですが、IH対応品が普及していたようで、使えないフライパンは1枚、父ちゃんお気に入りの両手アルミ鍋2個、アルミ製雪平鍋2個以外は使える感じでした。

正月もIHで生活しつつ不都合な部分を洗い出ししてました。

普段、おもち食べたいねとなったときに一升蒸かす蒸かし缶がアルミ製なので代替品が必要となりました。

うちの在庫にステンレス製蒸かし缶が2個ありました。2升、3升サイズでした。

100VのIHではちょっと大きすぎる感じ。

説明書を読むと26cm位までの鍋が限界みたい。

ホームセンター眺めたり、ネットを眺めたり、検討してメルカリで見つけました。

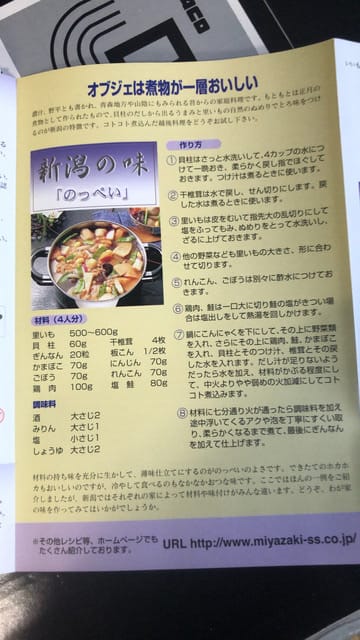

僕のお気に入り宮﨑製作のオブジェに28cmの蒸かし缶を見つけました。

メルカリに出品があったので早速購入。

こめ太も新しおもちゃに興味津々

材質的にはIH行けそうなのですが、現行品はIH対応と記載がありました。

箱に同封されていた説明書を読むとこれもIH行けるよと書いてあってほっとしました。

新潟の味、「のっぺい」献立も付いてました。

隣の県なんだけど、食べたことないから作ってみようっと。

なべ底中央が凹んでるデザインなので中央のセンサーが反応してくれるのか不安ですけど。

鍋返して

テレビではよく観る光景なんだけど、ほんとうにベタだな君は。

鍋はあげられないから箱あげる。

早速、検証試験をはじめます。

時短と電気代節約の為、薪ストーブのお湯入れてスタート。

蒸かし作業は、お湯を沸かすボタンではダメで、加熱ボタンで行うようです。

加熱ボタンじゃないとタイマーが使えないみたい。

嘘くさいけど、100度になりました。

蓋ぱか。いい感じです。

ガスで蒸かすよりは時間が倍くらい掛かるのかな?

1升を蒸かすなら、2段セイロにして5合x2段にした方がいいんだろうかな、そこらはもち蒸かしながら研究していきます。

おまけ

取扱説明書を熟読したけど、いまい詳細が分からない。

アルミ鍋、銅鍋なんでダメなんだ?

単相200Vの日立製あたりのビルトインIHならいける?

電気の分からないことがあったらイチケンさんがきっと知っている。

イチケンさんがちゃんと優しく教えてくださいました。

IH, 誘導加熱とは何ですか?火を使わないで加熱する原理を解説

うちにある、調理器具をいろいろ試してみました。

薪ストーブの上で焼肉食べようとゴミ箱から拾ってきた正方形の焼肉鉄板です。

囲炉裏からこちらへ。洗って載せてみました。

いい感じです。

油塗布して吊るし保管しておきます。

これも、旅館からイラナイからなおちゃんにあげると頂いたもの。

ぼくのオムライスフライパン。100%鉄!

使える。

全体的に加熱されてる。

今日の夕食は、ぼくなので、これで冷蔵庫の古い豚肉を湯煎してみます。

IHヒータコアの形が分かる。ドーナッツ型。

真中に温度センサーがあるみたい。

ヒータ外径17cmくらいかな。真中3cmくらい

笊にざー。

玉ねぎ、さっき父ちゃんが大根抜いてきた、大根の葉っぱぱらぱら。

オムライスを作る気分だったけど、大根カレーが食べたくなったから方向転換。

先端貰って、皮剥いてサイコロ状に切る。

肉入れて、お湯入れて

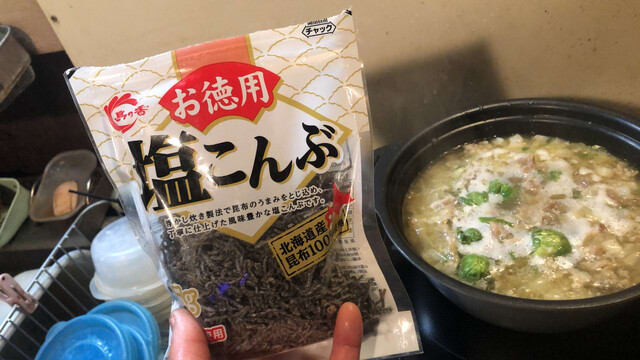

なんとなく、気分でおまけの塩昆布と年末雪の中から父ちゃんが収獲してきた芽キャベツを軸に十文字入れてポイポイ。

来ましたよ。

NYの寒波、これが来ると一か月後、簗沢に大雪が降るのですよ。

IH初料理はカレーのできあがり。

2口コンロ買ったけど、今まで一口ガスコンロで料理していたから段取りよく左コンロに1400w電力集中料理だな。

真空シャトル使えば、タイマー使うような煮込み料理もできるしな。

我が家のヘルメットライトは15年前くらいから導入されました。

パチものLEDヘッドライトからGENTOSのLED素子の進化を体験しながら今日に至ります。

ヘッドライトに求める要件定義

単三電池

防水性

堅牢性

手袋のままスイッチON/OFFできること

こんなところです。

普段のヘルメットに付いてるのはGENTOS TG-501D

今年の冬から県道除雪の仕事をはじめました。

支給されたヘルメット用に久しぶりにヘッドライトを購入しました。

さて、電池がないとただ箱

電池はエネループを使ってました。

毎年、エネループ8本~16本購入(1年使ってるあいだに行方不明電池が発生するからw)

新旧組み合わせの場合、電池の持ちが悪いなと気付いてから電池に購入年月日をシールするようになりました。

エネループの起電力はそもそも1.2Vと乾電池の起電力1.5Vからくらべると0.3V低い

11月から4月までの5カ月間の夜間活動に使うと、低温環境の為バッテリの持ちが悪いなと思いながら生活しておりました。

昨年末、アマゾンプライムを1カ月復活し、従弟と必要な備品選定しながら揃えました。

その際、ふと、単三2次電池の1.5Vリチウムなんてないのかな?と調べたら沢山できてました。

検索キーワード「1.5v 充電池 単3 リチウムイオン」

沢山できてた。

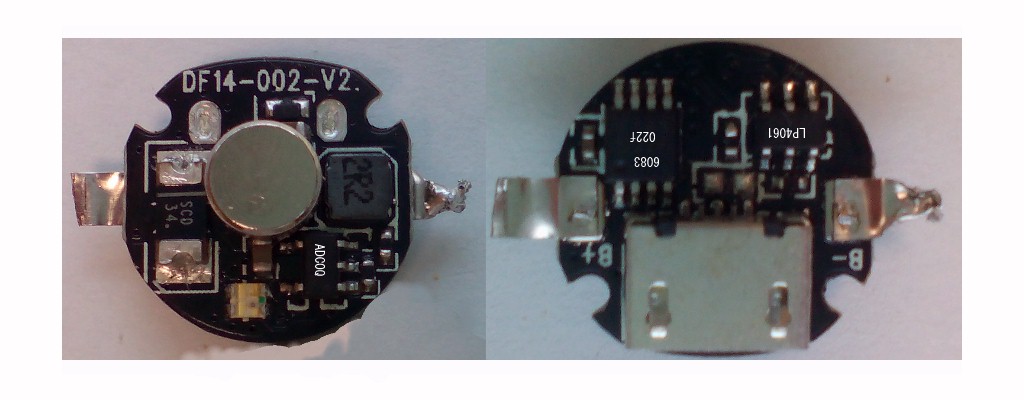

専用充電器で充電するタイプと電池自体にType-Cの穴があって直接充電するタイプの2種類がありました。

百姓仕様としては、電池時代に穴あるとゴミ入るし、ケーブル抜き差し回数が多いと端子破損が電池の寿命となるから

「専用充電器で充電するタイプ」

採用。

なかなか時代が進み知識が古くなっていたから、お勉強しながら機種選定をすすめました。

アマゾン眺めていいると知らない中華系メーカー出品がおおいからレビュー読みながら

メーカー選定しました。

を選びました。

単三2次リチウム電池の機能を調べたら、

低電力提示機能付き

の有無がありました。

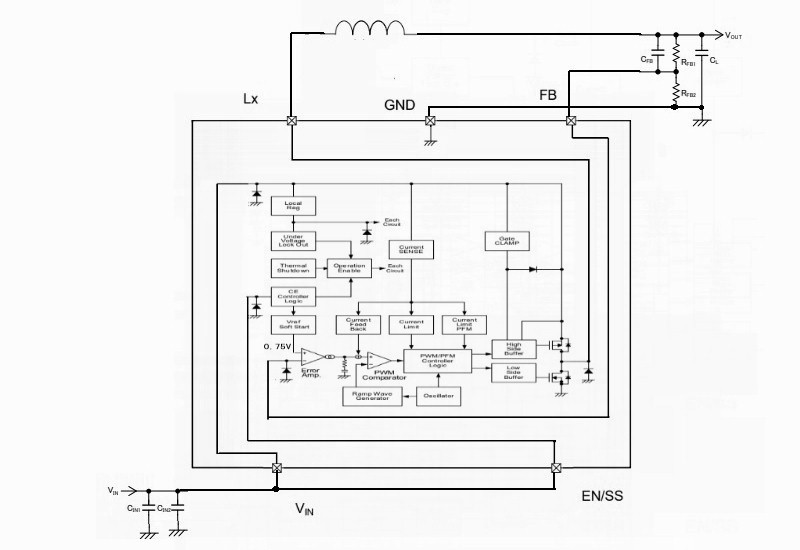

降圧回路で1.5Vを制御しているからギリギリまで1.5Vを供給できてしまう。

でも、うちのヘルメットのように1.5Vから1.1V位の電圧に降下してきたらライトを点滅させて電池交換時期をお知らせしてくれる機能があるので、低電力提示機能はありがたい。

充電アダプタも時代が進化してました。急速充電させるには入力電圧が9V⎓2A必要。

充電アダプタは仕様QC3.0以上であること

まずは、8本体制で使いながら評価していきます。

廃棄方法は、普通の有害ゴミの日に一応は袋の中で分けて廃棄予定です。

単三リチウム二次電池のお勉強

USBアダプタのお勉強

商品購入後、イチケンさんの動画を見つけて、やっぱりと思いました。