昨日、あるステーキハウスのサラダバーからグレープフルーツがなくなり、

代わりにドラゴンフルーツが並んでいた

というブログ記事を拝見しました。

グレープフルーツと言えば、

11月~6月まではフロリダ産、

6月~11月までは南アフリカ産が輸入されているはず。

なくなるなんてことあるのか?

と、とても不思議に思ったのです。

でも、よくよく考えてみると、

最近、スーパーの果物コーナーでグレープフルーツを見ていない・・・。

そこで、グレープフルーツにどんなことが起きているのか調べてみました。

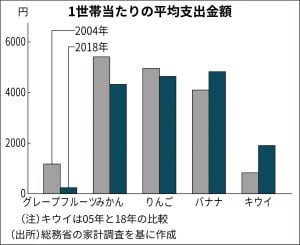

●日本人1世帯当たりのグレープフルーツへの平均支出額

これは、総務省の家計調査の結果を2004年と2018年で比較したものです。

(ただしキウイだけは2005年との比較になっています)

【日本経済新聞様よりお借りしました】

2018年の1世帯当たりのグレープフルーツへの平均支出額は240円。

2004年(1175円)と比べると、1/5程度まで減ったことになります。

以前、果物離れということが言われ始めた頃、

それでも売り上げを伸ばしている果物があり、

それはバナナ、キウイ、グレープフルーツだったと記憶しています。

その理由は、食べやすいから。

バナナは皮が簡単に向けるし、キウイとグレープフルーツは半分にカットして、

スプーンで食べることができるから…と言われていました。

それなのに、なぜグレープフルーツを買わなくなってしまったのでしょうか?

●日本人のグレープフルーツ離れ その理由

■薬との相性の悪さ

グレープフルーツ果汁をある種の薬と合わせて飲むと、

薬の作用を増強して思わぬ症状を引き起こすことがあるため、敬遠されることが増えた。

■安全性の問題

外国産の農産物には防腐剤や防かび剤が使われているので避ける人が増えた。

■日本人の嗜好の変化

近年の日本人は甘味志向が強まり、苦みや酸味のあるグレープフルーツは好まれなくなった。

●グレープフルーツの輸入量の変化

日本人がグレープフルーツから離れているこの現状は、

当然、輸入量の変化に表れています。

【財務省貿易統計 グローバルフルーツ様のHPよりお借りしました】

●アメリカでのグレープフルーツ収穫量の変化

日本での輸入量が減っている中、アメリカでの収穫量はどうなっているのか?

【アメリカ農水省データ グローバルフルーツ様のHPよりお借りしました】

こちらでも減少が著しく、1988年/1989年シーズンの約21%にまで減少しています。

●なぜアメリカのグレープフルーツの収穫量が減少したのか?

■病気の流行

伐採するしか抑えることの出来ない病気が流行したことで、

収穫できる樹が減少し、それに伴い収穫量が減少している。

栽培面積は1990年代後半から1/4に減少。

■薬との相性の悪さ

日本人のグレープフルーツ離れの理由にも挙げましたが、

アメリカでは日本以上にこの関連の薬を服用している人が多いようです。

つまり栽培面積も減少した上に、

栽培しても消費先がなくなり、栽培自体が減少しているという流れになっています。

ステーキレストランのサラダバーからグレープフルーツが消えた理由、

その背景にある事情がよくわかりました。

私も治療の薬の関係で、グレープフルーツだけでなく、

食べることができない柑橘類が多く、

お土産でいただいた時などは、ひとつひとつ来歴を調べています。

私が食べられない分、グレープフルーツを食べ支えてほしいという希望はありますが、

これからどうなっていくのでしょうか?