群林堂の「豆大福」

人の少ない場所を選んで朝の散策に出かけました。護国寺前の音羽通りを行くと群林堂があります。「豆大福」が美味しいとの評判のお店です。予約不可で行列しても食べたい逸品と話題の豆大福。向かい側には出版社の講談社があります。作家の松本清張や三島由紀夫も好んで食べていたという。

開店は午前9時30分。開店前には二人しか並んでいなかったので開店まで待っていました。お店は予定の10分前に暖簾を出してお店に客を招き入れていました。何時も来るときは売れ切りや定休日で購入することが出来なかったことが多かったので、今朝はラッキーであると開店早々「豆大福」を購入してすぐに家に帰る。

群林堂の「豆大福」は購入したその日に食べてほしいとのこと。レトロな包み紙がとてもいい。豆大福は直径6センチほどで、一個の中に赤えんどう豆が30個くらい入っていて歯触りがとても良い。大福の中の餡子が美味しくて絶品です。希望していた群林堂の「豆大福」を食することが出来て良かったです。

この日は東京メトロ千代田線沿線の旅でした。日比谷をぶら~りしていると、「悪魔の炎」というメニューのある喫茶店を発見。入って注文してみると、出てきたのは普通のコーヒー…と思いきや、店内が暗くなり目の前には燃え上がる青い炎が!!いったい何が起きたの!?

武道館の入り口では検温と手の消毒を行います。大会会場には競技種目に出場する選手のみが入り、出場待ちの選手たちは第二武道場で練習をしながら待機していて出場種目の開始を待っています。会場にはいたるところに消毒液が配置されており、また競技が終了するたびに試合場の畳の上を消毒して清掃しています。このような中で競技進行を行うのは初めての試みです。

競技中も選手はマスクを着用しているのでとてもやりにくそうです。その中で中堅組の選手の活躍が目立ち優勝メダルを獲得していました。金子智一選手(男子実戦競技)。名倉崇広選手(男子法形競技)。山際真穂選手(女子実戦競技)。稲見安希子選手(女子法形競技)。表彰式ではメダルを受け取り自分で首に掛ける方式となります。今大会の出場選手はコロナ禍のために遠方からの参加が少なく例年のような社会人優勝大会の盛り上がりに欠けていました。

全国社会人躰道優勝大会のみに贈呈される「最高師範杯」は、金子智一選手に贈呈されました。その他の三賞は、殊勲賞に山際真穂選手。敢闘賞に稲見安希子選手、技能賞に名倉崇広選手が受賞しました。

コロナが早く収束して、多くの選手が出場出来て通常の全国社会人躰道優勝大会が出来ることを願っております。

(9月21日記)

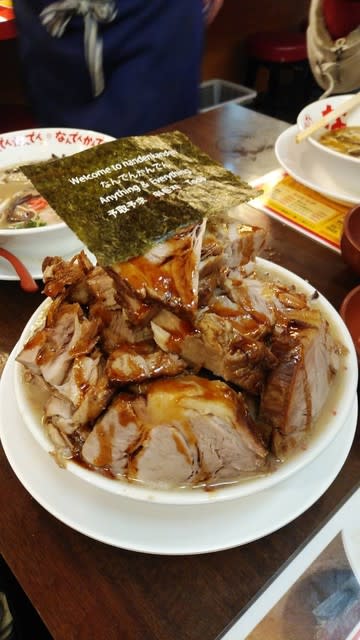

なんでんかんでんの「キャニオン肉盛り」

渋谷のちとせ会館にある「なんでんかんでん」に仲間たちと行きました。店主の川原浩史社長がみんなを迎えてくれました。このお店には、渋谷区の長谷部区長からいただいた「感謝状 チーム渋谷888」が掲示してあります。

ちとせ会館は、焼肉などに関するお店が集合しているビルで多くの人で賑わっております。なんでんかんでんはラーメン店ですがメニューの中に名物の「キャニオン肉盛り」があり、多くのチャーシューが乗せてあります。

今回、中村崇さんがキャニオン盛り肉1㎏(1980円)を注文しました。出てきたラーメンの上に山盛りになったチャーシューを見て、仲間たちはビックリしていました。そのチャーシューをみんなで分けて食べましたがお腹いっぱいになり満足してました。

ラーメンを食べた後、川原浩史さんが「催眠術」を披露してくれました。手の指が離れなくなったり、椅子から腰が立ち上がれなくなったり、摩訶不思議な現象を目の前で見ました。いつもながら川原浩史さんはサービス精神旺盛な方です。最後に感謝状と一緒に皆で写真を撮りお店を後にしました。

9月の研修内容は、

1.トランプ 三枚カード、うその切り方、客の選んだカードをズバリと当てる。

4.ストローマジック 縦と横に並べた2本のストローを絡めていくと左右に分かれる方法。

初心者でも簡単に理解のできる研修内容でした。

(9月19日記)

マジック出演では、所属クラブのTAMCの設立と88年の歴史のある日本で最も歴史の長いマジッククラブであることを説明しました。漫談を交えて観客の興味を引き付けてからドリームバックを披露。空の袋の中からカラフルな花籠が次々に出現をしてくるものですから、観客たちもびっくりして驚いておりました。二番目は二本のロープに三色のシルクを結び付けて掛け声とともにシルクが空中に飛び放つものです。後半は観客とゲームを盛り込んだ数理マジックなどを楽しみました。観客には三枚カードをおみやげマジックとして贈呈しました。

マジック以外のアトラクションは、南京玉すだれ、昭和歌謡ショーも披露されて、敬老の集いに招待された皆さんは終始楽しみ、そして沢山のお土産を貰ってお開きとなりました。

(9月16日記)

◆富山恵美子先生のプロフィール

今回出展の丸型の作品は新作です。直径45.5㎝、キャンバスでいえば8号の大きさです。木製パネルにジェッソ+アクリルで丁寧に下地を作り鉛筆と墨で描いています。作品「アーモンドの花びら」はスペインでピンク色になるので日本の桜の花見のように人々が集って楽しむとのことです。

鉛筆画の素晴らしい作品を堪能しました。今後も横浜で富山恵美子先生の作品展が開催されます。

(9月15日記)

今回は「和妻(わづま)」の特集です。日本古来の伝統奇術であり、西洋から伝わった「洋妻」と使い分けています。手が稲妻のごとく素早い動きをするので「手妻」とも呼ばれております。

和田奈月さんは、得意の日本舞踊を披露したところから始まりました。二つの引き出し、傘出し演技などで魅了しておりました。後半は紙片の曲、袋玉子、こよりで両手を固く縛ったサムタイの演技を刀の通り抜け、輪っかを投げてもらったものを腕の中に通して受け取るなどかなり高度な作品を演じていました。フィナーレは、傘出しや壷の中から布地を出したり花を咲かせるなど華やかな演目もあり和服姿から瞬間変身で法被姿になるダイナミックな演技がクライマックスでした。

その他の出演者は、石井裕さんの「五色の砂」「まゆつば」「金輪の曲」、花島けいこさん「南京玉すだれ」、ダンディ西村さんの「どじょうすくい」などが披露されました。

今回のマジックショーを開催するにあたり、コロナ感染防止対策として、観客の予約人数制限もあり、消毒と検温の徹底、マスクの着用、席の間隔を空けての開催でした。休憩の時間には、会場の窓を開けて換気をしておりました。

(9月12日記)

明治になって、常磐橋は石造のアーチ橋に架け替えられたものの、手狭であったことから、関東大震災後の復興計画で幅広の常盤橋が少し離れたところに道路橋として建設された。常盤橋門は明治初期に解体され石垣のみが残っています。門の周囲は常盤橋公園となっており大きな樹木に囲まれたところに渋沢栄一の銅像が建っています。

旧橋は東日本大震災の影響による損傷で通行禁止となっていたが、2013年より修復工事が行われ、約7年かけ東京都内で最古の石橋の復旧工事が完成して2021年5月10日から通行を再開した。2007年常磐橋・常盤橋はともに千代田区景観まちづくり重要物件に指定されました。

カーブしている山手線

山手線の池袋から大塚へ向かう時に池袋跨線橋のところから大きくカーブしている。昔、山手線の線路を敷設する時、すでに運行をしていた目白駅から巣鴨駅の直線を計画したが、その中央部に東京拘置所(現・サンシャインシティ)があったために新線計画を断念して、新たに池袋駅と大塚駅を新設するようになった。と豊島区立郷土資料館の担当者から聴いたことがありました。

そのために目白から巣鴨に線路を敷設するときに池袋と大塚の間は大きくカーブを描かなければならなかった。その名残が今でも見れます。池袋跨線橋から健康プラザとしまの横を通り堀之内橋のところまでは大きくカーブをしています。

もし、直接に目白~巣鴨間に線路が出来ていたならば、今のような池袋と大塚の街の発展はなかったであろう。昔の駅は街道と交差しているところが多い。目白駅は目白通り、巣鴨駅は白山通りです。しかし、池袋駅と交差する街道はありません。昔のことを知ると面白い事実が出てきます。

都電の走る風景

東京で唯一運行している都電荒川線(東京さくらトラム)があります。明治通りと並行して学習院下付近の都電の走行風景はとてもいい感じです。自動車道路とは別の専用の線路を独占して走行しております。

神田川に架かる高戸橋のところから見ると後方には池袋高層ビル群とのコラボがいい雰囲気を出しています。以前はサンシャイン60ビルが見えましたが、今はその前に豊島区役所の入っている高層マンションが建設されたためにそのビルが都電とよくマッチしております。

なぜか、都電は見たり乗ったりしていると郷愁を感じます。走行速度がゆっくりしていることもあるのでしょう。

雑司が谷旧宣教師館

豊島区の雑司が谷霊園の近くに東京都指定有形文化財「雑司が谷旧宣教師館」があります。豊島区内に現存する最古の近代木造洋風建築であり、明治期の宣教師館として大変貴重なものです。

雑司が谷旧宣教師館は、明治40年にアメリカ人宣教師のマッケーレブが自らの居宅として建てたもので、昭和16年に帰国するまでの34年間この家で生活をしていました。昭和62年、豊島区の登録有形文化財として登録し、その後、特に重要な文化財として保存、平成4年に指定文化財となりました。その後、平成11年に、東京都指定有形文化財になりました。館内には関連資料等を展示し一般公開を行なっています。洋風住宅を見学するには相応しいところです。

(余談)映画「墨東綺譚」(新藤兼人監督 1992年)では、作家である主人公の住宅として旧宣教師館が撮影された場所でもあります。

鬼子母神

雑司が谷にある鬼子母神は、安産・子育(こやす)の神様として広く信仰の対象となっています。もともと他人の子供をとらえて食べてしまう神でしたが、釈迦が子を失う母の悲しみを悟らせたことから改心し、子供と安産の守り神になった。鬼子母神では「鬼」の字の上の点がありません。

大イチョウは、非常にバランスがとれた巨樹です。木に触れると子供が授かるということから「子授けイチョウ」と呼ばれています。樹齢600年以上、幹回8m、樹高30m以上。黄葉したときのイチョウがきれいです。

境内にある上川口屋は、創業1781年、240年も続く東京で最も古い駄菓子屋と話題となっています。