日本料理店「柳菴」には、立派な柳の木が立っている。柳の枝が下に垂れていて、葉が風になびいている。隣の「宮さ和」は、割烹料理店。ランチタイムには、近隣の会社のサラリーマンや女性たちが立ち寄っている。

ちょっと荒木町の中を歩いてみると表通りには見られない閑静なたたずまいに出会う。東京の中にも令和とは異なる時代がある。

ぜいたくご膳(金の猿)

吉祥寺の井の頭公園の入り口に「金の猿」という珍しい名前のレストランがありました。井の頭公園の散策を楽しんだ後、食事をするために入ってみました。入口の花が温かく迎えてくれます。

吉祥寺でも数少ない日本料理の店で、店内からは井の頭公園の景色が眺められます。女性のグループが多くほぼ満席の状況でした。懇談しながら料理を楽しんでいます。

メニューの中から「ぜいたくご膳」を注文しました。季節のメイン、刺身2点、ミニ前菜、小鉢2種、サラダ、美味しい白飯、赤だし、香の物がきれいな器に盛り付けられています。落ち着いたゆっくりした時間を美味しい食事をしながら過ごすことが出来ました。

前半はトランプマジックの数字当てについて3種類の作品を復習をしました。トランプのうその切り方を入れると演技に幅が出て効果が発揮することなどの確認をしました。

また、最後に参加者にはジャンボカードとマジック演技のDVDがプレゼントされました。

躰道の創始者であります祝嶺正献最高師範が「躰道」を21世紀への武道として社会へ公表をして旗揚げをしましたのが昭和40年(1965年)1月23日です。もう58年が経過しております。

当初は祝嶺正献最高師範が印可した師範資格者で組織する師範協議会がありました。組織の普及、指導者の育成、全日本大会開催等は師範協議会の協力のもとに運営されておりました。

全日本大会の前日には全国から集まった師範の人たちの師範総会が開催されており、躰道の理念の徹底と師範達の親睦が図られて盛り上がっていました。

祝嶺正献最高師範は大会開催の意義として「一般の人たちに会場に来てもらい、躰道の競技を観覧してもらうことが一番躰道の広報になり最も大切なことです」と常日頃話していました。師範の資格のある人達は観客動員に奔走しておりました。

大会のプログラムは早くから準備をして広報活動の一環として躰道の説明が網羅された資料を持って関係者に配布して観覧を呼び掛けておりました。

現在、若い指導者の中にも積極的に躰道を広報している方もおります。素晴らしいことです。

躰道をもっと社会に認知されるには、観客の集まる大会運営の方策も考慮していく必要があります。そうでないと競技進行だけの大会となってしまいます。

躰道五条訓による理念の基に、出場する選手たちのためにも観覧する人たちのためにも躰道の資料は必要でしょう。

HAPPY NEW YEARと記された手紙には、「池内先生 明けましておめでとうございます。お元気でいらっしゃいますか? コロナ禍が収まって、またお会い出来る日が来ることを楽しみにしております。またいつか躰道について語り合いたいですね。その日を楽しみにしております。少しですが私たちのお気に入りのチョコレートを同封します。 Lars & 菊子」

なんと有難いことかとても嬉しくなりました。躰道を修練した時にはよく懇談をして交流を深めていました。以前、池袋でお二人に遭遇した時の模様を記したブログ「つれづれなるままに」を添付してお礼のメールを送付しました。年月も経過して遠くの国へ行かれたラースラルムさんの便りには本当に感謝しました。

山田耕作作曲の「からたちの花」の記念碑

豊島区南大塚に巣鴨教会があります。大塚駅から三業通りを歩いて5分程のところです。 巣鴨教会は以前は「自営館」という施設で、苦学生に仕事を与え自活しながら学校へ通わせる施設です。山田耕作も少年時には自営館で過ごしていました。

音楽家となり、北原白秋の作詞した「からたちの花」を作曲したのは、少年期の貧しい思い出を網羅した思い出の曲となっています。大塚に関わる人たちは、この巣鴨教会に設置してある「からたちの花」の由来と山田耕作のことをよく話しております。 豊島区でも由緒のある名所です。

穴八幡宮

新宿区西早稲田には歴史の流れを感じさせてくれる「穴八幡宮」があります。

徳川歴代将軍がたびたび参拝し、8代将軍徳川吉宗は、1728年(享保13年)に世嗣の疱瘡平癒祈願のため流鏑馬を奉納した。流鏑馬はその後も世嗣誕生の際や厄除け祈願として奉納され、穴八幡宮に伝わる「流鏑馬絵巻」には1738年(元文3年)に奉納された竹千代(後の10代将軍徳川家治)誕生祝の流鏑馬が描かれている。乗馬の訓練所もあったところで高田馬場として名称が残っております。

江戸の庶民からも信仰を集め、特に蟲封じの祈祷は有名だった。1879年(明治12年)には皇太子(後の大正天皇)の御蟲封祈祷も行っている。

また冬至の「一陽来復」(冬が終わり春が来ること。また、悪いことが続いた後で幸運に向かうこと)の御守は、商売繁盛や出世、開運に御利益があると言われております。お守りを受け取れる期間は毎年冬至の日から翌年節分の日までであり、冬至の日は特別に午前5時から受け取る事ができる。

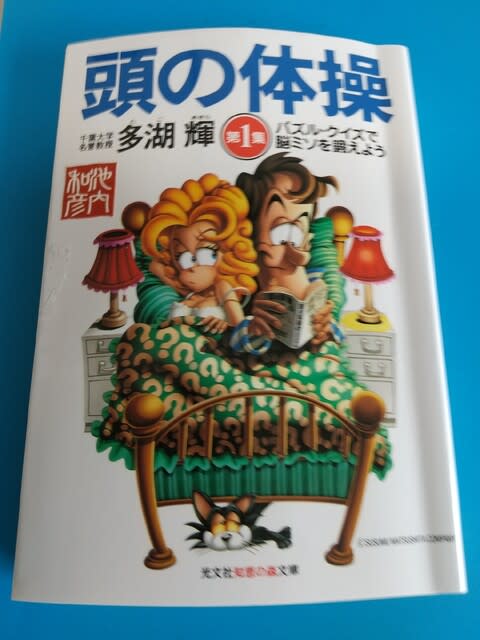

多湖 輝著「頭の体操」

多湖 輝著「頭の体操」からの問題です。

さて、あなたは下記の問題に答えることが、できましたか?

(問1) 葡萄酒瓶がある。コルク栓をしてあるのだが、あいにく、栓抜きがない。瓶を割らず、コルクにも穴を空けないで、中の葡萄酒を飲むには、どうしたらよいか?

(問2) 1リットルの桝がある。この桝一つだけを使って、正確に0.5リットルの水を量るには、どうすればよいか?

(問3) 二人の父親が、二人の息子に小遣いを与えた。一人の父親は、自分の息子に千五百円を与え、もう一人の父親は、自分の息子に千円を与えたのである。 ところが、二人の息子が、自分たちの所持金を数えてみたら、二人の所持金は、合わせて千五百円しか増えていなかったという。 いったい、どういうわけであろうか?

(問4) スクリューで動くマスト一本の船が、横浜を出発して、サンフランシスコまで航海した。船のどの部分が、もっとも多くの距離を動いたことになるか?

(問5) 24人の人間を6列に並べて、各列とも、五人ずつになるようにしたい。どうすればよいか?

和田奈月さんは和妻の伝統芸を巧みに演じていました。何もない空箱から次々にカラフルなシルクや花毬を出していく演技、二つの茶碗を扇子で同時に瞬間に持ち上げる、華やかな3本傘出し、リング(金輪)を7本活用していろいろの形を作っていくものなど15分間の演技披露でした。流石に和妻の伝統芸の継承に尽力している女性ベテランマジシャンです。以前には和妻の中でもダイナミックな「水芸」を披露しているところを観覧したことがありました。

和田奈月さんはTAMCのマジック発表会では、都築幹彦さんが演じる和妻に助演をして出演をしたことがありました。また、私が主宰していた研修セミナーに来場して参加してくれたこともありました。