「いささか旧聞に属しますが」シリーズ、第2回?

3月下旬から4月上旬に撮影した 3種類のアケビについて。

アケビ

えっ、これは アケビ ではないでしょ?!

だって アケビと言ったら、花の色はもっと乳白色に近いんじゃないの??

そうです、一番多いのは もっと白っぽいものですよね。

でも、こういう色をしたのもアケビにあるんです。

(たとえば、福原のページ「6-1-4. 雄しべや雌しべがない花もある」の下のほうにきれいな図版があります)

花は花として、一緒に写っている葉のほうを見ておいてください。

アケビの葉は このように 5枚一組です。

同じように 5枚一組のアケビには (後述する)ゴヨウアケビ があります。(ちがいは後述します)

アケビの仲間は 雌雄異花です。一つの つるに 雌花と雄花が咲きます。

そして、上の2枚に出ているのが 雌花 です。

色こそ違え バナナの房みたいなのが めしべの花柱で、その先に カタツムリの目みたいに 潤んでいるところが 花粉を受粉する柱頭になります。

粘着力が強いらしく、ヨブが捕まっています。

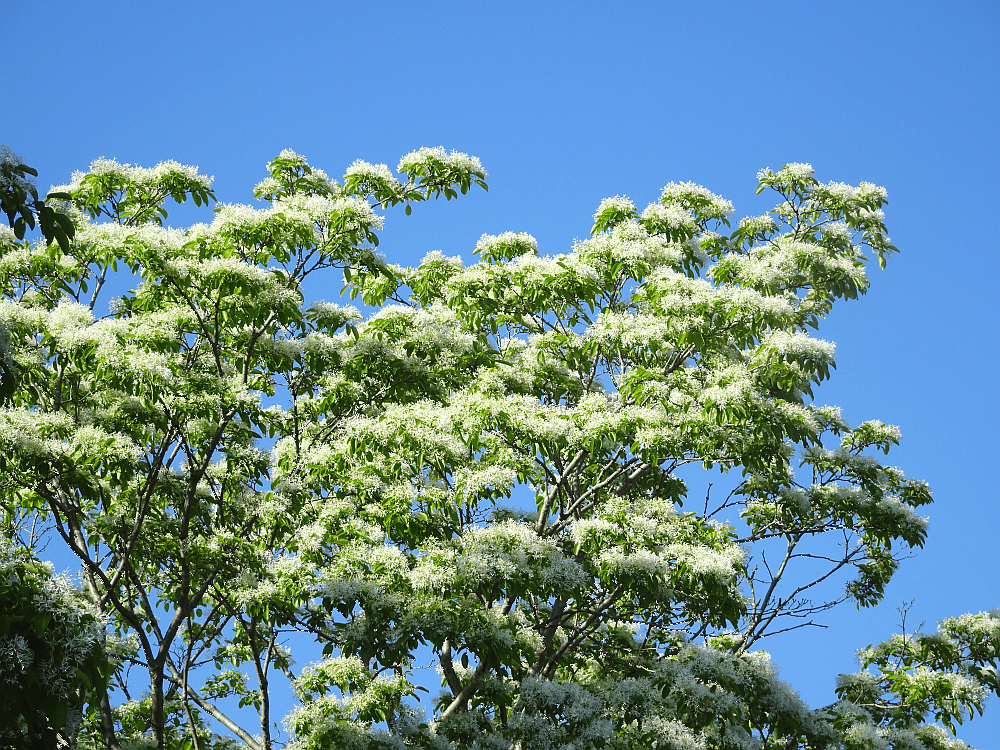

上のほうに、ミカンの皮をむいたような花が集まって咲いています。これが アケビの雄花です。

アケビの仲間には (虫を呼ぶ必要がないから)花弁というものがなく、花弁のように見える傘は 萼片です。

見てのとおりですが、雄花は 一か所から 放射状に花が咲きます。

ミツバアケビ

ミツバアケビの 雌花です。色はこのように赤紫のものがほとんどです。

これも同じ。上のほうに 葉が写っています。

ミツバアケビの葉は このように 3枚一組です。

そして葉の縁に ギザギザ があります。

雌雄の花の付き方の典型です。

太い花柄の上のほうに 雌花がひとつ付き、その下に 雄花が集団で咲きます。

これも なるべく自家受粉しない仕組みなのかな?

雌花がありませんが、雄花と 3小葉の葉。これがミツバアケビです。

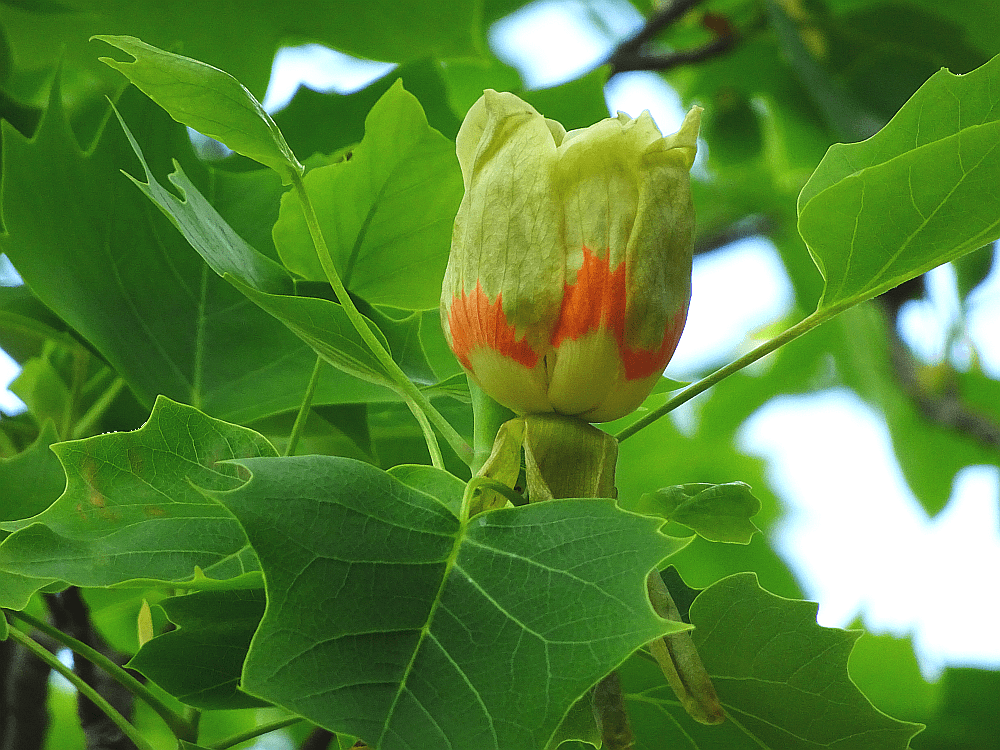

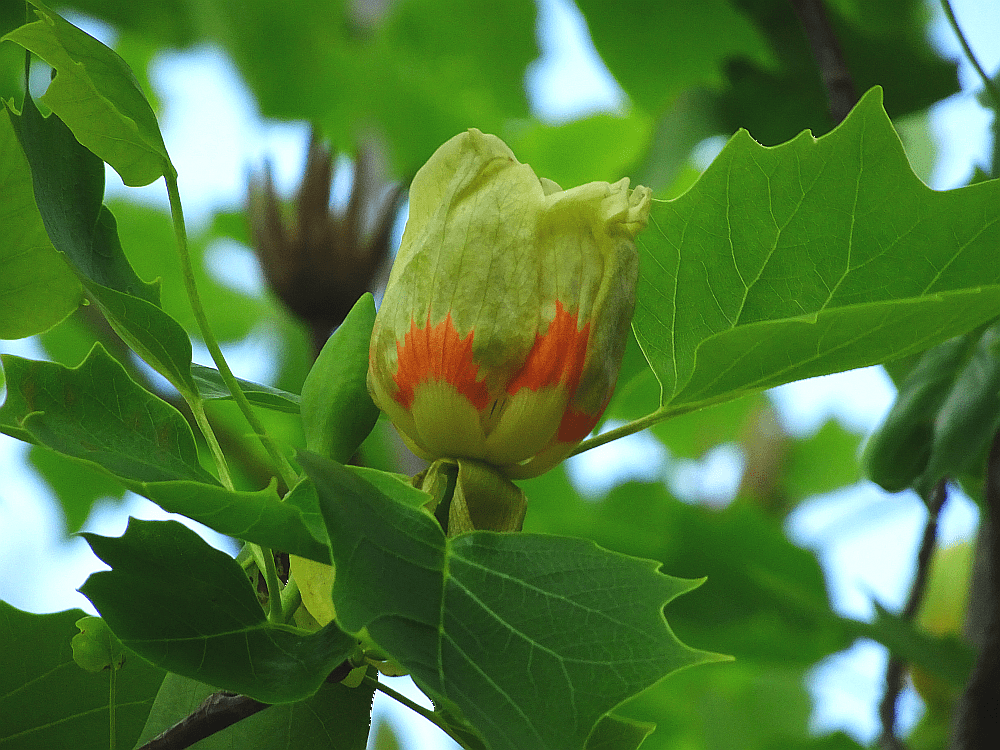

ゴヨウアケビ

ゴヨウアケビの雌花です。

花だけでは、これまでのアケビやミツバアケビとのちがいは見つけにくいです。

ごちゃごちゃしてますが、花の付き方は 基本的に 一つの花柄に 雌花が上、雄花群が下の関係で付いているはずです。

雄花です。(となりは 藤の花のつぼみ)

ゴヨウアケビは アケビ と ミツバアケビの雑種なんです。

そのため、ゴヨウアケビの花や葉には 親のどちらかの形質が反映されています。

ゴヨウアケビの「ゴヨウ」は 葉が 5小葉(5枚一組)であるところから来ています。

アケビも 5葉でしたから、5葉であるのは アケビの形質を受け継いだものと思われます。

ところが、葉の縁を見ると(すべてではないけれど)ぎざぎざがあります。葉っきり鋸歯ではなくても 葉の縁が波立っています。これは アケビの葉にはなかった特徴で、ミツバアケビの特徴です。

3月下旬から4月上旬に撮影した 3種類のアケビについて。

アケビ

えっ、これは アケビ ではないでしょ?!

だって アケビと言ったら、花の色はもっと乳白色に近いんじゃないの??

そうです、一番多いのは もっと白っぽいものですよね。

でも、こういう色をしたのもアケビにあるんです。

(たとえば、福原のページ「6-1-4. 雄しべや雌しべがない花もある」の下のほうにきれいな図版があります)

花は花として、一緒に写っている葉のほうを見ておいてください。

アケビの葉は このように 5枚一組です。

同じように 5枚一組のアケビには (後述する)ゴヨウアケビ があります。(ちがいは後述します)

アケビの仲間は 雌雄異花です。一つの つるに 雌花と雄花が咲きます。

そして、上の2枚に出ているのが 雌花 です。

色こそ違え バナナの房みたいなのが めしべの花柱で、その先に カタツムリの目みたいに 潤んでいるところが 花粉を受粉する柱頭になります。

粘着力が強いらしく、ヨブが捕まっています。

上のほうに、ミカンの皮をむいたような花が集まって咲いています。これが アケビの雄花です。

アケビの仲間には (虫を呼ぶ必要がないから)花弁というものがなく、花弁のように見える傘は 萼片です。

見てのとおりですが、雄花は 一か所から 放射状に花が咲きます。

ミツバアケビ

ミツバアケビの 雌花です。色はこのように赤紫のものがほとんどです。

これも同じ。上のほうに 葉が写っています。

ミツバアケビの葉は このように 3枚一組です。

そして葉の縁に ギザギザ があります。

雌雄の花の付き方の典型です。

太い花柄の上のほうに 雌花がひとつ付き、その下に 雄花が集団で咲きます。

これも なるべく自家受粉しない仕組みなのかな?

雌花がありませんが、雄花と 3小葉の葉。これがミツバアケビです。

ゴヨウアケビ

ゴヨウアケビの雌花です。

花だけでは、これまでのアケビやミツバアケビとのちがいは見つけにくいです。

ごちゃごちゃしてますが、花の付き方は 基本的に 一つの花柄に 雌花が上、雄花群が下の関係で付いているはずです。

雄花です。(となりは 藤の花のつぼみ)

ゴヨウアケビは アケビ と ミツバアケビの雑種なんです。

そのため、ゴヨウアケビの花や葉には 親のどちらかの形質が反映されています。

ゴヨウアケビの「ゴヨウ」は 葉が 5小葉(5枚一組)であるところから来ています。

アケビも 5葉でしたから、5葉であるのは アケビの形質を受け継いだものと思われます。

ところが、葉の縁を見ると(すべてではないけれど)ぎざぎざがあります。葉っきり鋸歯ではなくても 葉の縁が波立っています。これは アケビの葉にはなかった特徴で、ミツバアケビの特徴です。