日本人にとって 、

、

セミの鳴き声をもっとも・感じる文学

とは、

「 しずかさや 岩にしみいる 蟬の声」

「 しずかさや 岩にしみいる 蟬の声」

・・・

この句に尽きるのでは ないでしょうか

まつおばしょう(松尾芭蕉) 、

、

山寺にての 一句

です。

『奥の細道』は、小説ではなく紀行文だけど、

『奥の細道』は、小説ではなく紀行文だけど、

どんなにむずかしくとも、

とはいえ

(読破なんてできるのかな

古文だし、、

古文だし、、 )

)

と・・

迷える子羊だった・クリンたちを

みちびき 、

、

完ぺきに りかい(理解)させてくれた本 が、これです

が、これです

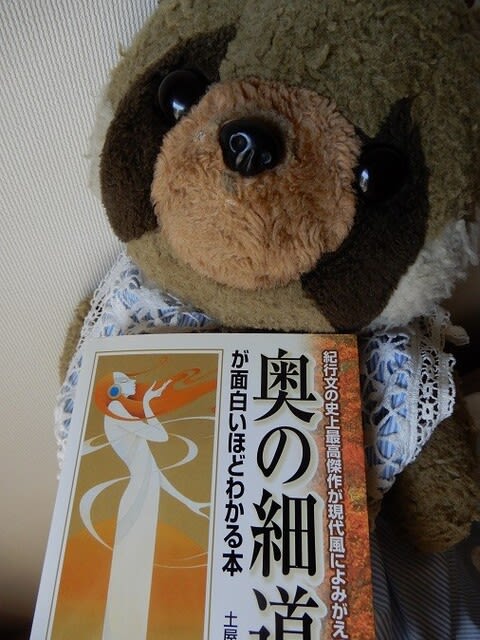

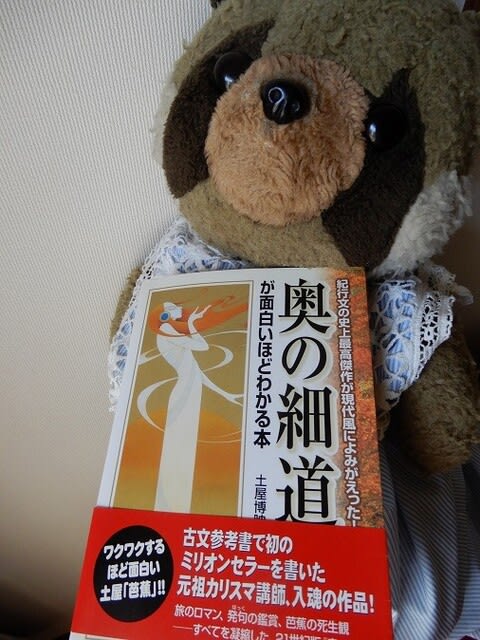

『奥の細道が面白いほどわかる本』。

『奥の細道が面白いほどわかる本』。

書いたのは、

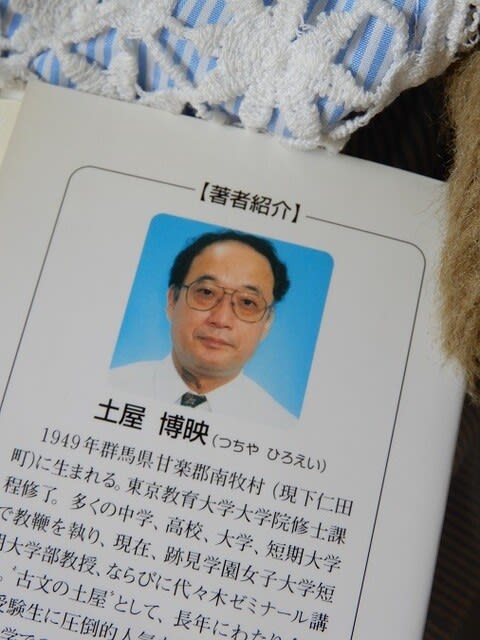

つちやひろえい(かんじ:土屋博映) 。

。

代ゼミで、古文を教えていた

「名物講師」だそうですが、

そう・・

まるで高校生に説くように

まるで高校生に説くように 、上手にかみくだいた

、上手にかみくだいた

参考書

なんです。

なんです。

「原文・解釈・超訳、プラス

「原文・解釈・超訳、プラス 芭蕉と曽良の会話まで創作」した

芭蕉と曽良の会話まで創作」した

この本・・

「初心者向け解説本」の ていさい(体裁)を

とりながら、

よく読むと

俳人「芭蕉」の心に、深く分け入っていて

かんどうします

「良書には、良い魂が宿る

「良書には、良い魂が宿る 」と 言いますが・・

」と 言いますが・・

この書にも、

「国語教師の、善なる・たましいが宿っている。」

そんな、気がします

ほら

ほら 国語の先生って老若男女を問わず、

国語の先生って老若男女を問わず、

どこか一本、ピシッ とすじが 通

とすじが 通

「どんなに時代が変わっても、自分たちは物事の本質をおさえてい 」

」

みたいな・・

そんな声が、この本からは 聞こえてくるんです

そんな声が、この本からは 聞こえてくるんです

(※小説家の声とは別物)

ちょしゃ(著者)の土屋先生は

ちょしゃ(著者)の土屋先生は 、

、

高校生のころ、

荻原井泉水の『奥の細道ノート

読み、

(誹諧はもとより、文学ってすごいんだなあ・・ )

)

と

キョーレツに

その時の発見のDNAが、この本には 受け継がれている・・

そんな・気づきも 心地よい

(『奥の細道』読めるかな?)って、不安な方に

(『奥の細道』読めるかな?)って、不安な方に

かしてあげたいですね

【おすすめ度:

】

】

(次回、最終回です )

)

昨夜 突如(、、隣は何をする人ぞ)を思い出したのです。引っ越ししてまだご挨拶だけで家族構成分からず(まあ 挨拶だけで良いのですが ちょっと物音したもんで、。)

代ゼミ ちょっと高3の夏休み通ったけど、、私たちの頃は名物講師なぞいません、大昔のことですね(^_^;)

この本 クリンさんのおすすめ度高しですね。私でも読めるかなあ?

今日もありがとうございます。

早速、アマゾンでポチッ!しました❗

この本なら読めるかもしれませんね!

私も読んでみたくなりました。

3年前に山寺に参りました。

冬の静かな高台の五大堂に行くと、下の囁き声までが聞こえて、芭蕉の「しずかさや 岩にしみいる 蟬の声」に通じる気をかんじました。

山寺開基の構想を練った垂水遺跡にも寄ってきました。

心に染み入るご紹介ありがとうございます。山寺を訪れた際のことを想い出しました。早速、この本(古本ですが)を発注しました。

高校生のころ、古文で苦しんだことも想い出しました(笑)。でも今は良い想い出です。点数はとれませんでしたが、日本文化を説明してくれたよい授業でした。この本もそんな感じでしょうか、読むのが楽しみです。

今日も文学少女満開ですね!

編笠 にあっていますよ

買ったんですか?

確か 有楽町にいる タヌキのポン太に

ちょこっと似ているような・・・

人間の女の子 でしたよね?!

現役時代は、1週間弱×5,6回、文献にしか出ていない、観光案内書には無いような足跡を探しつつ全コースを走破し、行く先々で「なるほど…」。

老後のいまは、「楽しかったなぁ~」という思い出になりました!

同じ文学でも、自分の時代によって感じ方が変わってきます。

さっすがけいこさま‼️

となりから物音がして、そんな風流な言葉を思い出すなんて、けいこさまと「ご隠居さん←どこかの」しかいませんね🎐🍀✨

うちのチットも👩「私も病に臥したら『夢は枯野をかけめぐる』を思い出したい⤴️」なんて言いはじめましたが、多分ムリでしょうね。。

代々木ゼミナールにつちや先生がつとめていたのは1979年からだそうです🌈今は女子大の先生をなさっているそうです🎵

こんな先生がいたんですね🍀🍀🍀

やるなあ、代ゼミ👍

クリンより🐻✨

ギャオォ‼️ちゃぐままさまぁ~🐻💨💨💨ポチるのはやい~💦💦

・・古文を読めるちゃぐままさまのかんしょうにたえうる本なのかどうか、わかりません・・

何しろ高校生向けに書かれていますので‼️

(うちのチットは読んだ時30さいくらいでしたが、おもしがっていました👩

ちゃぐままさまも18さいくらいのお気持ちになり、お読みになってみてくださいね🍀)

クリンより🐻

だてぶしょうたい、活どうできてるみたいだね❗←今公式見ました🐻✨

ユミさん一家はバショウさんとこんいだから💖読まなくてもじきじきにお話してもらえそうだけどね🌈✨✨

クリンより🍀