先日のブログで、岐阜名所の古い絵葉書を紹介しました。そこでは、岐阜公園や鵜飼とともに、長良川に掛かる大橋、長良橋がありました。また、依然に紹介した古い岐阜市地図にも、長良川に掛かる橋が載っていました。

今回の品は、長良川に最初に掛けられた橋(舟橋)を描いた絵です。

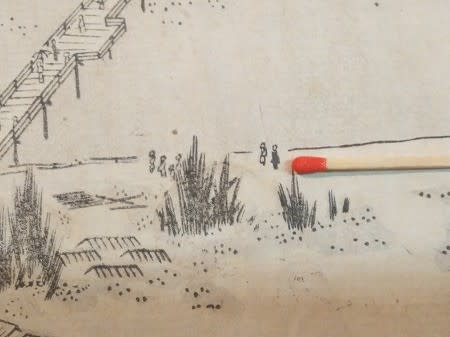

木版画(石版画?)川崎千乕『長良橋舟梁功竣図』、35.9㎝x48.7㎝。明治七年。

長良川の鵜飼いと舟橋が描かれています。

右下の記述。

「明治七年十一月舟梁功竣之日寫於岐阜藍水東涯之客舎 千乕 印」

日本画家、川崎千乕の描いた「明治七年十一月舟梁功竣之日」の様子です。岐阜藍水(長良川)の東涯(詳細不明)の客舎で筆をとったとあります。

【川崎千乕(かわさきちとら)】天保七(1837)年ー 明三五(1902)年。明治の日本画家。名古屋生れ。尾張藩士(浮世絵師)の家に生まれ、大和絵を習得し、歴史画を得意とした。東京美術学校の教授を務める。日本画家、川崎小虎は孫。

風景図の上側には、国学者、足立弘訓 の長良川の鮎についての一文、〇斎による七言絶句『船鎖橋』、

芭蕉の十八楼の句、彦根藩家老、岡本黄石の七言絶句『長良川の鵜飼』が記されています。

「金華山」は、以前に紹介した明治十六年の『日本交通分縣地図 岐阜県』と同じく、「金花山」の表記となっています。この頃は、「金花山」の方が一般的だったのでしょうか。

さて、今回の品のハイライト、舟橋です。

岐阜の市街部とながらの里(現、岐阜市長良)を結ぶ橋が完成した明治7年11月の光景です。正面の山は、百々ケ峰(どどがみね)。

多くの人が橋を渡っています。両岸にも見物人。橋には、欄干が付けられ、ガス灯も設置されていることがわかります。

江戸時代、長良川には橋がありませんでした。今回の図に描かれた舟橋が、初めての橋なのです。これまで、渡船でしか行き来できなかったものが、自分の足で向こう側へたどりつける・・・人々の感慨は想像を絶するものであったでしょう。この橋は、それが出来た年、明治七年を記念して、明七(めいしち)橋と呼ばれました。

橋をよく見ると、半分は木橋、残りの半分には船を並べ、その上に板が張ってあります。木橋は、川の東部、ワンド上にあります。この時期は川の水が少ないので、砂、砂利の川床です。一方、川の西部は本流で流れが速いので、船を並べる工法をとったのでしょう。

橋は、舟15艘を並べて、鉄鎖(長さ二百間、重さ七百貫目)で繋いだもので、幅三間、長さ百九十間ほどでした(一間=1.8m、一貫=3.75㎏)。

なお、上図には薄いですが、赤い細丸長の印が押されています。「美濃教義新聞第十四號附録」と読めます。これは、明治7年に、岐阜市の撃桃社が、月2,3回発行した宗教新聞(雑誌)です。今となっては、その附録が、はからずも長良川の貴重な歴史を伝える物となっています。

この舟橋+木橋のハイブリッド明七橋は、当時としては画期的なもので、大勢の見物人で賑わいました。芝居小屋や覗きメガネの店まで出たそうです。但し、個人の所有物であったので、通行料が要りました。人は4厘、馬が9厘、人力車、1銭(せん)4厘でした。

長良川が湾曲するあたりが、河原町。「芭蕉翁古跡、今十八楼、やまもと」の記述があります。芭蕉が鵜飼を楽しんだ頃の水楼はすでになく、江戸後期にこの場所に出来た旅館「山本屋」が現在も続く十八楼なのです。

この辺りは瀬になっていて、流れが速いので、鵜飼見物には向いていません。現在は、長良橋上流の瀞場が鵜飼の舞台です。しかし、明治初めごろまでは、この辺までが、観光鵜飼の場所であったらしいことが、今回の絵や以前の『美濃國長良川烏鬼行圖』(明治15年)からわかります。また、この圖には船橋が描かれていて、明治15年に至っても、この舟橋が使われていたこともわかります(下図)。

その後、明治17年に2代目の長良橋が完成し、木橋+舟橋ではなく、すべて木橋になりました。そして、明治34年、3代目の橋が県費で造建され、通行は無料になりました。大正4年には、最新の鋼鉄製トラス橋(上は板張)が完成し、4代目の長良橋となりました(下写真)。

現在の長良橋は、昭和29年造建の総鋼鉄製橋(5代目)です。

作者の川崎千乕は、今ではあまり顧みられなくなった画家の一人です。しかし、江戸絵師の流れを引く彼の技量はなかなかのものです。

マッチ棒を見つめていると、ガリバー旅行記の世界みたいですね(^.^)

こんなにも繊細な彫りを木版画で?石版なら可能でしょう。しかし、明治7年の段階で、地方の弱小出版社が最先端技術を駆使した印刷物を出すとはとても考えられません。

ここでは、やはり、木版画ということにしておこうと思います(^.^)

勉強になりました!橋一つとってもなかなか歴史がありますね。蒐集品と合わさってNHKの特集ばりですね!面白かったです。

橋をわたるだけでお祭りだった当時の情景が目に浮かびました(^^)

私が疑問に思うのは、長良川には、年に数回、大きな出水があります。このように橋桁が低い橋は、いわゆる潜り橋で、出水の時には水中に没します。その時には相当大きな力がかかるので、基礎のしっかりしていない木橋では流されてしまうのではないでしょうか。一方、水中の鉄鎖で繋がれた舟橋の方は無事だったと思います。その点について、どこかに記述したものがないか、探してみます。

史料の収集もハンパないですね(^_^)

これを読んでいて、戦国時代には、この辺を軍勢が行き来する際にはどうしていたのかな~、やはり、時には、舟橋を架けて行き来していたのかな~などと、思いを馳せていました(^-^*)

ですから、ノウハウはあったのですね。ただ、一時的でない物は、明七橋が初めてではないかと思います、重し用に大量の鉄が要りますから。

実はクリン家にも祖母の遺品の昔切手・昔葉書が大量にありまして・・(市場価値ってどれくらいあるんだろう?と気になっていますがイマイチ調べ方が分からず、またどこに持って行けばいいかもわからないので、眺めて楽しんだ後で毎回また元の場所に戻してます🐻💦※見ているとあっという間に一日が終わりますよね🌞)

ちせいさまも毎日色々調べて記事にされていると一日が経つのが早いでしょうね💨

絵葉書をコレクションする人が減っていますから、そういう品を集めるには良い時期です。財布にもやさしい。逆に売る場合は、思ったほどでない・・・・陶磁器も含めすべての骨董品がそうです(^.^)