先回と同じような箱に入っています。

表に、「御木鉢」とだけ書かれています。

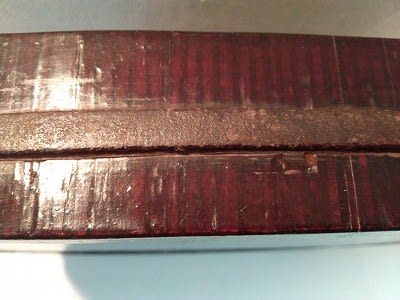

径 30.2㎝、高 5.8㎝。江戸後期ー明治。

大きな木製の鉢です。

鮮やかな色漆で龍と縁模様が描かれています。

中央には、少しマンガチックな龍が、ダイナミックに描かれています。

その周囲を可憐な装飾模様が囲んでいます。

このように、大きな龍を器いっぱいに描いた品は、琉球漆器で多く見られます。また、色漆の色や品物の作風からしても、琉球漆器と考えてよいと思います。

先回の琉球漆器と同じく、今回の品も、使用された痕跡は全くありません。

どのような人が持っていたのでしょうか?

箱の底に古い書類が入っていました。

「互融講」の名称で滋賀県の某寺に置かれた頼母子講の会則のようです。

明治23年11月21日付けで、それまでの講則を変更するための草稿と思われます。生命保険のような内容です。普段から皆でお金を積み立てて、いざというときに備えるためのものでしょう。

今回の品は、個人の持ち物にしては少し多きすぎます。やはり、お寺で人が寄った時に飾った物ではないでしょうか。

ps.

やっとブログを書き上げ、ふと外を見ると、久しぶりに快晴。雪の伊吹山が光っています。さほど高くない山(1377m)なのに、地形の関係で雪が多い。日本の最高積雪記録もここなのだそうです。