今回は、絵画ではなく、織物です。

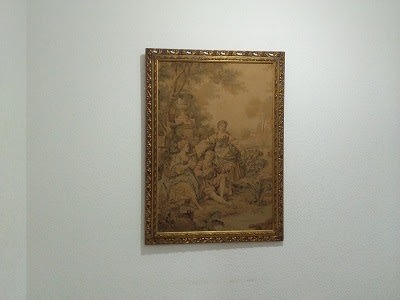

ゴブラン織『水辺の午後(仮題)』40.6㎝x59.3㎝。フランス。1940年代初。

ゴブラン織は、フランス、ゴブラン家の工場で作られた織物です。15世紀から始まり、タペストリーが中心です。

今回の品は、私の家にあった物です。

ヨーロッパ貴族の日常が表現されています。

織物なのですが、かなり細かな表現がなされています。

特に、色の濃淡によって、風景の遠近がうまく表現されています。

織組織を拡大してみました。

男性の頬(少し影のある部分):

男性の肩(左の黒い筋):

黒糸が巧みに使われています。黒糸が表に多く出ている部分は濃く、まばらな所は薄くなります。バックの木々や屋根にもこの技法が使われています。また、黑糸は色糸と組み合わさって、色の濃淡をも表現しています。

実はこのタペストリーは、故玩館の玄関を入った土間の上正面に、ず~――~っと掛かっていました。私が物心ついた時には、もうそこにありました。薄暗い古民家にこんな物が掛かっているのは、子供心にも不思議でした。聞けば、満州にわたった知人からのもらい物だとのこと。戦前の品ですから、80年以上経っているのですね。色が褪せているはずです(^^;

ビンテージを通り越して、アンティーク・ゴブラン織の範疇に入りそうです。なかなか入手は困難。

時々はこうやってトイレ美術館に飾ってやることにします(^.^)

ps. この品の絵、どこかで見た事があるような無いような(^^; タイトルを仮に『水辺の午後』としました。ブログ読者諸氏、これはと思われるタイトルがありましたら、どしどしお寄せください。

ゴブラン織りのすばらしさに、どんな説明を聞いても織り方が理解できずにいます。

森の中で後ろに石像を置いたり、ヴァトーもこんな絵が多いですねぇ。ブーシェとは少し違うような・・・。

たいていは、何でもない所に置いてあるのですが、大騒ぎしてみつかった後は、バツがわるいです(^.^)

ゴブラン織の細かい技法はわかりません。いずれにしろ、日本の織りとは相当趣きが違いますね。やはり、陰影や遠近法にこだわっている感じがします。

久しぶりに聞く名前です。

実家に犬のがありましたが、見当たらず。

どこへいったのか、、、

昔はよく見かけましたが、最近は全く見ません。。。

なかなか手の混んだものなのですね。

織物は保存が難しく、100年も保存するのは大変とのことですが、これは、かなりよく保存されていますね。

私も、この構図、どこかで見たような気がしますが、思い出せません。

私も、タイトルは、『水辺の午後』に1票です(^_^)

犬のゴブラン織も家にあった気がします。探してみます。

日本の織物とは、絵柄の表し方が相当異なりますね。西洋と東洋の違いがよく表れていると思います。陶磁器でもそうですが、西洋はあくまでも写実を追求したのでしょう。