本日、二話目の投稿になる

引き続き『ロックペグ』のお話になるが・・

『ヘッド角度』や『弦のテンション』についても絡めてご紹介したい

今回、ペグを交換したアリアと手持ちのギターを比較してみたい

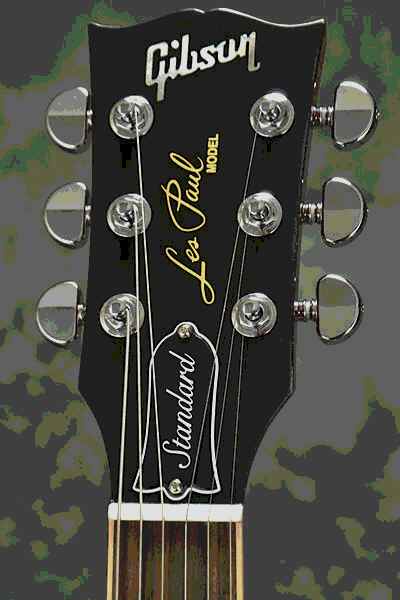

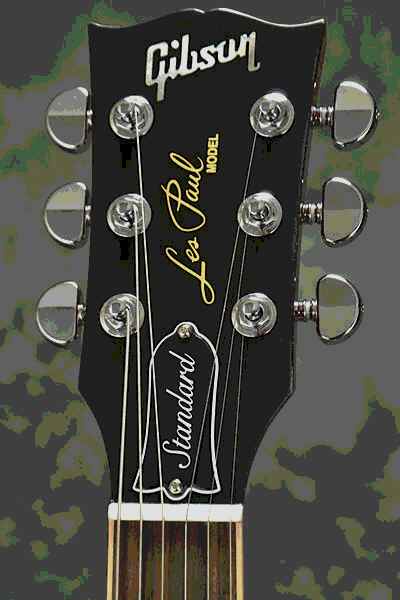

ギブソンレスポールのヘッドなのだ

ヘッドに角度が付いているのがお分かりいただけるだろうか?

もう一枚・・

この角度によって弦に適度なテンション感を加えているのだ

ノーマルのポストの場合、弦を巻き終えた高さが基準になる

マニアになると弦の巻き具合で弦の張りを微調整するのだ

まぁ、僅かな違いだが・・意味はあると思う

弦の巻き数を増やせば、テンション感を増す事が出来るがチューニングは狂い易くなる

一長一短というところなのだ

全体的なネックの画像をご覧いただきたい

ヘッドの裏側なのだ

古典的なクルーソンタイプのペグが装着されている

トルク調整などは出来ない

傷んだら交換というタイプなのだ

交換時にゴトー製のマグナムロックに換装する人も多いのだ

ルックスはそのままに利便性をUPさせる作戦だと思う

そのまま、ギブソンの純正品を取り付ける人もいる

私の場合、現状に不満はないのでおそらく純正で行くと思う

このペグは強度が不足している

ギターの転倒一発で確実に壊れる

まぁ、消耗品と考えるべきだと思う

ネックが折れるよりは100倍マシなのだ

ペグの重量が軽いので倍音が豊かに鳴り響く

もう少ボディ重量が軽いタイプならばさらに音が広がりを見せると思う

私のレスポールは重いのでこのペグと相まって独特の音を奏でるのだ

好みの出音なので満足しているのだ

立って弾く事も少ないギターなのでこの際、重さはあまり関係ない

むしろ、出音の方が私の場合には重要なのだ

余談だが・・

私と同年代のスタンダードにはグローバーのロトマチックが装着されていた

ロック式のペグなのだ

翌年の2014年では最上級モデルのみググローバー製のロックペグが装着されている

ツマミ部分がクルーソンを意識した形になっているのだ

現在のペグが壊れた時にはこの選択もあると思う

ペイジ師匠が手持ちのすべてのレスポールをグローバー製に交換している事には意味がある

重量があるペグを用いる事で芯と腰があるあるロック的な音が得られるのだ

音の質感が増す・・という表現で良いと思う

ペグの材質と重要、ペグポストの高さ(弦テンションに関係する)など・・

音を決定する要素は意外に多い

ギターの値段やメーカーなどに拘る人は多いが・・

このような細部に拘る人は意外に少ないようだ

アフターパーツが多数販売されている理由の一つになる

続いてアリアのヘッドなのだ

横からもう一枚・・・

ギブソン同様にヘッド角度で弦テンションを稼ぐ構造になっている

ポストの高さにも注目いただきたい

裏側も一枚・・

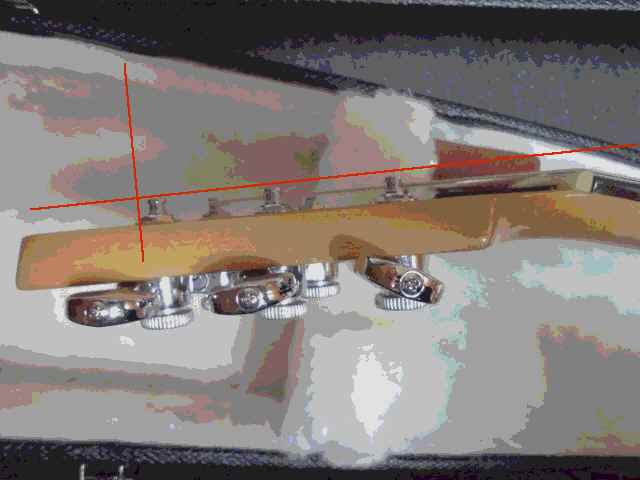

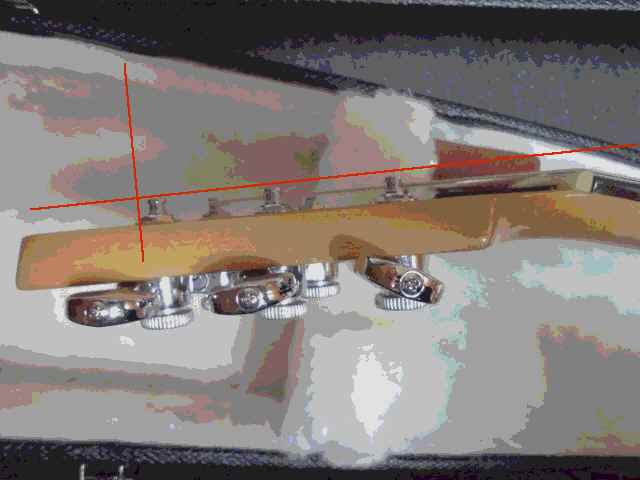

続いてはストラトなのだ

ストラトのヘッド角度は独特なのだ

ほとんどストレートなのだ

もう一枚・・

演奏性というよりは生産性を優先した結果の構造なのだ

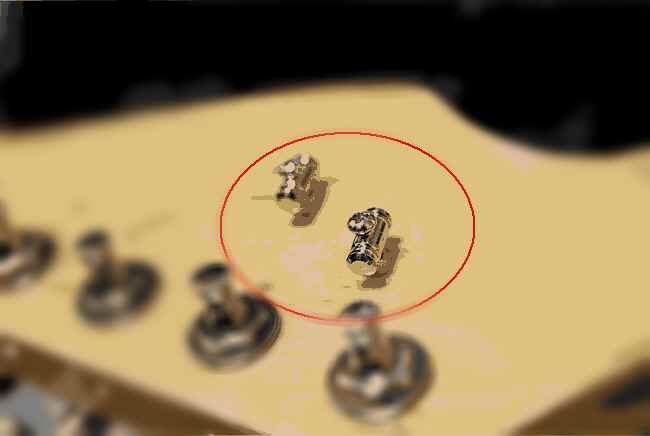

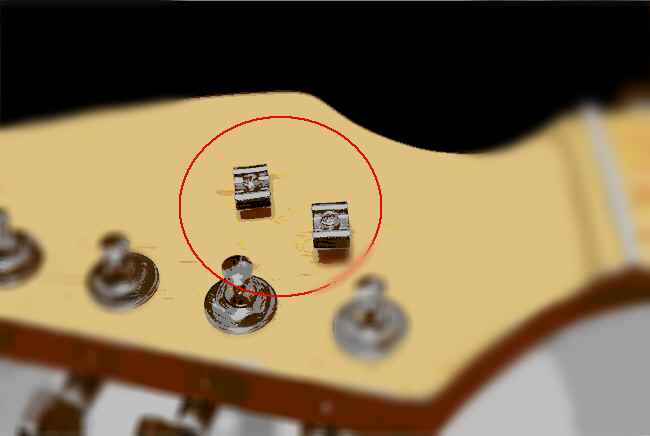

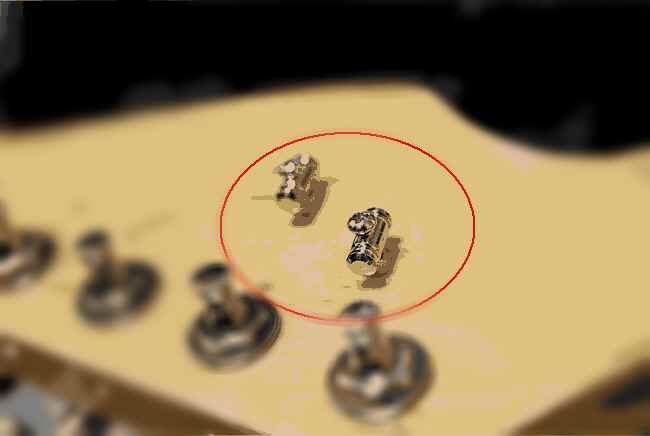

ポストが遠い1,2弦のテンションを稼ぐ為に『リテイナー』というパーツを取り付ける事が多い

色々なタイプがある

もう一枚・・

ギターによっては構造上、3,4弦にもリテイナーを取り付ける事がある

テンションは稼げるが・・

弦が滑る『抵抗』になる事も事実なのだ

チョーキング程度ならば問題がないがアームを多用する場合、巻き弦にリテイナーは無い方がよい

チューニング狂いは『抵抗』との戦いでもあるのだ

ナット、リテイナー、ポストに巻き付けた弦、ブリッジ上のサドルetc・・

この弦抵抗をいかに軽減できるか?が勝負になってくるのだ

グリスを用いる事も手段の一つなのだ

グリスなど無かった時代には鉛筆の芯で代用していた

現在でもこの方法を採用しているプロもいるほどの定番テクなのだ

詳しくはネットで検索してみていただきたい

以前は私も行っていたが汚れるので止めたのだ

まぁ、楽器店に並んでいるグリスの方が何倍の有効だと気付いたのだ

ちなみに精密機械に使う工業用グリスでも代用できる

アリアやその他のギターで試しているのだ

潤滑の効果はあるか?

不純物が残らないか?

この部分に問題が無ければ代用は可能なのだ

まぁ、楽器店の注射器タイプの少量グリスも数年使っているが減らない

結構持ちが良かったりするのだ

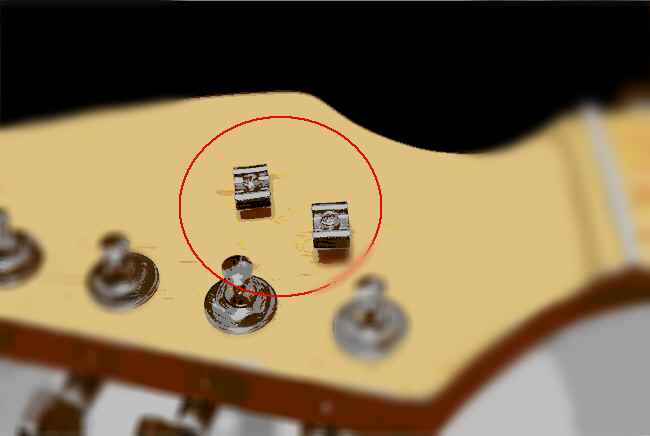

ストラトヘッドの裏側なのだ

シュパーゼルというメーカーのロックペグなのだ

スクリュータイプの先駆者なのだ

天下のフェンダー社が純正採用するだけに精度はピカイチなのだ

再び表側を・・

ポストの高さを変える事で弦のテンションを確保しているのだ

これによってリテイナーを1個で済ませている

ストラトも熟成されたギターなのだ

ストラトのネックがボディと分割できる『ボルトオン構造』も生産性向上を狙った仕様なのだ

しかしながら、これがメンテ性の向上にも繋がっているのだ

さらにはサスティンや出音のアタック感などに影響を与えているのだ

ネックは非常に重要なパーツなのだ

握り込みなどの演奏性もさることながら材や太さ、組み付けなどで音が変わる

過去にクラプトンが愛用していた伝説のストラト『ブラッキー』も好みのネックを他のギターから移植したのだ

サンバーストも『ブラウニー』もネック交換を経験している

リッチーブラックモアと互いのギターのネックを交換したという伝説のエピソードもあるほどネックは重要なのだ

ネック交換はネジ一発の簡単な話ではない

仕込み角度やその他、難しい部分も多い

概ね、素人には交換のメリットの方が少ない

ネックの個性を司る部分がヘッドやペグと言う事になるのだと思う

ペグ、ヘッド(角度など構造を含む)、ネック状態・・

これらの三位一体が『ネック』と総称される

ボディは気に入っているがネックの握りが気に入らないという理由で『リシェイプ』するプロも多い

ペイジ師匠のレスポールは全オーナーがすでにネックを薄く削っていた

それを気に入って購入したという説もある

ポットなどの電装系に関しては購入後に交換したものなのだ

59レスポールの代表的な存在である事は間違いないが・・

ペイジ仕様のカスタムレスポールだという事になる

今回のネック&ヘッド検証では以前にご紹介した簡易スタンドが活躍した

レコーディングでも多用しているのだ

アコギの厚いボディにも対応しているのが嬉しい

他にも色々なメーカーのスタンドがあるがこのメーカーの製品は良く練られている

強度と精度も満足できる

さらに今回はレスポールのケースを下地に撮影した

購入から数年が経過したが相変わらず『バニラの匂い』が残っているのだ

「バニラの匂いって何?」

という方は街の楽器店でお尋ねいただきたい

最後に簡単な音源をお聴きいただきたい

本来はペグの交換前の音と2音源での比較になるのだが・・

アップロード元のプレイヤーの音質があまり良くないので意味がないと考えたのだ

雰囲気だけ伝わればそれで良いと思う

待った甲斐がある弾き心地なのだ

こんな感じで弾いてみた

ノイズはホットカーペットによるものなのだ

冬の悩みなのだ

以前のペグの場合、途中で何度かチューニングを調整していた

今回のロックペグはその頻度が激減したのだ

チョーキング程度ならばほとんど狂わなくなったのだ

引き続き『ロックペグ』のお話になるが・・

『ヘッド角度』や『弦のテンション』についても絡めてご紹介したい

今回、ペグを交換したアリアと手持ちのギターを比較してみたい

ギブソンレスポールのヘッドなのだ

ヘッドに角度が付いているのがお分かりいただけるだろうか?

もう一枚・・

この角度によって弦に適度なテンション感を加えているのだ

ノーマルのポストの場合、弦を巻き終えた高さが基準になる

マニアになると弦の巻き具合で弦の張りを微調整するのだ

まぁ、僅かな違いだが・・意味はあると思う

弦の巻き数を増やせば、テンション感を増す事が出来るがチューニングは狂い易くなる

一長一短というところなのだ

全体的なネックの画像をご覧いただきたい

ヘッドの裏側なのだ

古典的なクルーソンタイプのペグが装着されている

トルク調整などは出来ない

傷んだら交換というタイプなのだ

交換時にゴトー製のマグナムロックに換装する人も多いのだ

ルックスはそのままに利便性をUPさせる作戦だと思う

そのまま、ギブソンの純正品を取り付ける人もいる

私の場合、現状に不満はないのでおそらく純正で行くと思う

このペグは強度が不足している

ギターの転倒一発で確実に壊れる

まぁ、消耗品と考えるべきだと思う

ネックが折れるよりは100倍マシなのだ

ペグの重量が軽いので倍音が豊かに鳴り響く

もう少ボディ重量が軽いタイプならばさらに音が広がりを見せると思う

私のレスポールは重いのでこのペグと相まって独特の音を奏でるのだ

好みの出音なので満足しているのだ

立って弾く事も少ないギターなのでこの際、重さはあまり関係ない

むしろ、出音の方が私の場合には重要なのだ

余談だが・・

私と同年代のスタンダードにはグローバーのロトマチックが装着されていた

ロック式のペグなのだ

翌年の2014年では最上級モデルのみググローバー製のロックペグが装着されている

ツマミ部分がクルーソンを意識した形になっているのだ

現在のペグが壊れた時にはこの選択もあると思う

ペイジ師匠が手持ちのすべてのレスポールをグローバー製に交換している事には意味がある

重量があるペグを用いる事で芯と腰があるあるロック的な音が得られるのだ

音の質感が増す・・という表現で良いと思う

ペグの材質と重要、ペグポストの高さ(弦テンションに関係する)など・・

音を決定する要素は意外に多い

ギターの値段やメーカーなどに拘る人は多いが・・

このような細部に拘る人は意外に少ないようだ

アフターパーツが多数販売されている理由の一つになる

続いてアリアのヘッドなのだ

横からもう一枚・・・

ギブソン同様にヘッド角度で弦テンションを稼ぐ構造になっている

ポストの高さにも注目いただきたい

裏側も一枚・・

続いてはストラトなのだ

ストラトのヘッド角度は独特なのだ

ほとんどストレートなのだ

もう一枚・・

演奏性というよりは生産性を優先した結果の構造なのだ

ポストが遠い1,2弦のテンションを稼ぐ為に『リテイナー』というパーツを取り付ける事が多い

色々なタイプがある

もう一枚・・

ギターによっては構造上、3,4弦にもリテイナーを取り付ける事がある

テンションは稼げるが・・

弦が滑る『抵抗』になる事も事実なのだ

チョーキング程度ならば問題がないがアームを多用する場合、巻き弦にリテイナーは無い方がよい

チューニング狂いは『抵抗』との戦いでもあるのだ

ナット、リテイナー、ポストに巻き付けた弦、ブリッジ上のサドルetc・・

この弦抵抗をいかに軽減できるか?が勝負になってくるのだ

グリスを用いる事も手段の一つなのだ

グリスなど無かった時代には鉛筆の芯で代用していた

現在でもこの方法を採用しているプロもいるほどの定番テクなのだ

詳しくはネットで検索してみていただきたい

以前は私も行っていたが汚れるので止めたのだ

まぁ、楽器店に並んでいるグリスの方が何倍の有効だと気付いたのだ

ちなみに精密機械に使う工業用グリスでも代用できる

アリアやその他のギターで試しているのだ

潤滑の効果はあるか?

不純物が残らないか?

この部分に問題が無ければ代用は可能なのだ

まぁ、楽器店の注射器タイプの少量グリスも数年使っているが減らない

結構持ちが良かったりするのだ

ストラトヘッドの裏側なのだ

シュパーゼルというメーカーのロックペグなのだ

スクリュータイプの先駆者なのだ

天下のフェンダー社が純正採用するだけに精度はピカイチなのだ

再び表側を・・

ポストの高さを変える事で弦のテンションを確保しているのだ

これによってリテイナーを1個で済ませている

ストラトも熟成されたギターなのだ

ストラトのネックがボディと分割できる『ボルトオン構造』も生産性向上を狙った仕様なのだ

しかしながら、これがメンテ性の向上にも繋がっているのだ

さらにはサスティンや出音のアタック感などに影響を与えているのだ

ネックは非常に重要なパーツなのだ

握り込みなどの演奏性もさることながら材や太さ、組み付けなどで音が変わる

過去にクラプトンが愛用していた伝説のストラト『ブラッキー』も好みのネックを他のギターから移植したのだ

サンバーストも『ブラウニー』もネック交換を経験している

リッチーブラックモアと互いのギターのネックを交換したという伝説のエピソードもあるほどネックは重要なのだ

ネック交換はネジ一発の簡単な話ではない

仕込み角度やその他、難しい部分も多い

概ね、素人には交換のメリットの方が少ない

ネックの個性を司る部分がヘッドやペグと言う事になるのだと思う

ペグ、ヘッド(角度など構造を含む)、ネック状態・・

これらの三位一体が『ネック』と総称される

ボディは気に入っているがネックの握りが気に入らないという理由で『リシェイプ』するプロも多い

ペイジ師匠のレスポールは全オーナーがすでにネックを薄く削っていた

それを気に入って購入したという説もある

ポットなどの電装系に関しては購入後に交換したものなのだ

59レスポールの代表的な存在である事は間違いないが・・

ペイジ仕様のカスタムレスポールだという事になる

今回のネック&ヘッド検証では以前にご紹介した簡易スタンドが活躍した

レコーディングでも多用しているのだ

アコギの厚いボディにも対応しているのが嬉しい

他にも色々なメーカーのスタンドがあるがこのメーカーの製品は良く練られている

強度と精度も満足できる

さらに今回はレスポールのケースを下地に撮影した

購入から数年が経過したが相変わらず『バニラの匂い』が残っているのだ

「バニラの匂いって何?」

という方は街の楽器店でお尋ねいただきたい

最後に簡単な音源をお聴きいただきたい

本来はペグの交換前の音と2音源での比較になるのだが・・

アップロード元のプレイヤーの音質があまり良くないので意味がないと考えたのだ

雰囲気だけ伝わればそれで良いと思う

待った甲斐がある弾き心地なのだ

こんな感じで弾いてみた

ノイズはホットカーペットによるものなのだ

冬の悩みなのだ

以前のペグの場合、途中で何度かチューニングを調整していた

今回のロックペグはその頻度が激減したのだ

チョーキング程度ならばほとんど狂わなくなったのだ