福祉サービスを利用する障害者ごとに必要となる「サービス等利用計画」の作成が遅れている。作成期限の2014年度末が迫る中、鳥取県内で済んだのは3割に満たない。利用者からの依頼で計画を作る指定事業所の相談支援専門員が不足しているのが原因だ。現場は過酷さを増している。

昨年4月の障害者自立支援法の一部改正に伴い、公費負担のサービスを受ける場合、15年4月以降は利用者全員に計画が必要となり、未作成者はサービスを受けられなくなる恐れがある。

相談支援専門員は障害者版のケアマネジャーだ。計画には、1週間のスケジュールや利用者のニーズと支援目標などを記入する。

県によると、県内で利用者(18歳以上)の計画作成が済んだのは9月末現在29・8%。三朝町が69%と最も高いが、9市町で3割を下回り、智頭、湯梨浜両町は10%台だ。

「間に合わない」「期限延期を」。自治体担当者からはそんな声が寄せられている。

■現場の窮状

「1人が50~60人分の計画を受け持っている。支える力は手いっぱい」。米子市の障害者生活支援センター「すてっぷ」の所長、光岡芳晶さん(49)が窮状を打ち明ける。

同施設の相談支援専門員は光岡さんを含めて5人。利用者宅に何度も通って障害の状態を把握し、本人や家族の要望を聞かなければならない。

1人分の計画作成だけで相当な日数と労力がかかるため、本来の「相談支援」に充てる時間が減っている。忙しさが原因で体調を崩す職員も現れ始めた。

光岡さんは計画作成を「裏付けのある利用者目線のサービスを担保できる」と歓迎する。一方で「大切なのは質だが、急ぐあまり量や早さの優先を求められないか心配」と不安を口にする。

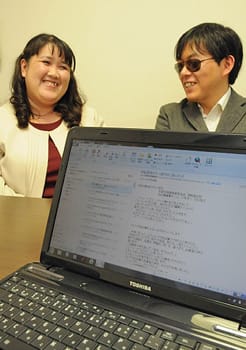

利用者から福祉サービスのニーズを聞き取る相談支援専門員=米子市内

日本海新聞-2013年11月7日

昨年4月の障害者自立支援法の一部改正に伴い、公費負担のサービスを受ける場合、15年4月以降は利用者全員に計画が必要となり、未作成者はサービスを受けられなくなる恐れがある。

相談支援専門員は障害者版のケアマネジャーだ。計画には、1週間のスケジュールや利用者のニーズと支援目標などを記入する。

県によると、県内で利用者(18歳以上)の計画作成が済んだのは9月末現在29・8%。三朝町が69%と最も高いが、9市町で3割を下回り、智頭、湯梨浜両町は10%台だ。

「間に合わない」「期限延期を」。自治体担当者からはそんな声が寄せられている。

■現場の窮状

「1人が50~60人分の計画を受け持っている。支える力は手いっぱい」。米子市の障害者生活支援センター「すてっぷ」の所長、光岡芳晶さん(49)が窮状を打ち明ける。

同施設の相談支援専門員は光岡さんを含めて5人。利用者宅に何度も通って障害の状態を把握し、本人や家族の要望を聞かなければならない。

1人分の計画作成だけで相当な日数と労力がかかるため、本来の「相談支援」に充てる時間が減っている。忙しさが原因で体調を崩す職員も現れ始めた。

光岡さんは計画作成を「裏付けのある利用者目線のサービスを担保できる」と歓迎する。一方で「大切なのは質だが、急ぐあまり量や早さの優先を求められないか心配」と不安を口にする。

利用者から福祉サービスのニーズを聞き取る相談支援専門員=米子市内

日本海新聞-2013年11月7日