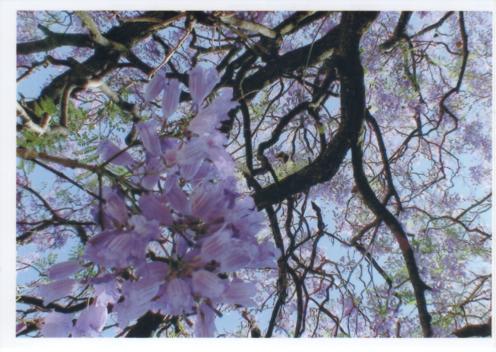

(ジャカランダ)

旅行社のパンフレットを見ると、

紫色の花が満開になった写真が私たちの目を引く。

南部アフリカ旅行のハイライトとしてジャカランダが一役買っている。

ジャカランダといえばプレトリアが有名で、

此処では街の街路樹にジャカランダを植えてある。

日本の桜のように春先にいっせいに花が咲き、

これまた日本と同じように花見が行われると言う。

南半球は北半球と気候がまったく逆になるため、

春先は10~11月になる。

また、赤道が北にあり、北へ行くほど温暖になる。

北半球とは逆である。

太陽の陽射しは北から差し込み、

日当たりのよい家とは北向きの家ということになる。

プレトリアは南アフリカの北のほうにあり、

桜前線ならぬジャカランダ前線は、

北から南へと移っていく。

プレトリアではジャカランダの花を楽しむ時期は、

10月頃であるが、

プレトリアより南に位置する

ヨハネスブルグでは11月になって満開になる。

この木は水を良く吸う木で、これが街路樹として沢山あることは、

乾季に水不足となるアフリカでは問題になっている。

しかしその美しさは、桜と同じように人々を魅了している。

桜は花びらが一枚ずつはらはらと落ちていくが、

ジャカランダの花の形は筒状になっており、

(ちょうどギボシやハナトラノオ、桐の花、

サルビアのような形の花を

想像していただければよい)

一つずつポトンという感じで落ちてくる。

緑の芝生に落ちたこの紫色の花は、とても美しい。

ジャカランダの実は、

カスタネットのよう形で硬い殻の間に種が沢山入っている。

木の上で乾燥によりカスネットが開き、

中なら種が空中にばら撒かれる。

種は、直径1センチほどの薄い柔らかいグレーの和紙のようなもので、

その数は計り知れないほど入っている。

種を撒き散らすと、カスタネット状の実は枝から落ちるが、

時には中の種を撒き散ら無いまま落ちてくるものがある。

面白いかっこうの実を、

孫たちのお土産にと幾つか拾ってきた中に、

まだ種が入っているものがあった。

種は先ほど述べたが、大きさ1センチほどの軽い柔らかなグレーの和紙のようで、

長年着た洋服のポケットの隅に溜まった綿埃を思い起こしてもらえればよい。

それを1センチほどの大きさに平らにしたものが種だ。

早速、種を鉢に播いてみると、10日ほどで芽が出てきた。

10本くらいを株分けして、一鉢に2本宛て植えたらぐんぐん伸びて、

さらに株分けの必要が生じた。

成長の早い木で、昨年一年で、120センチほどに背が伸びた。

一株を一鉢に植え替えたが、残り5株の始末に困った。

一株を娘にプレゼント一株は近所のハナ好きの方に、

残り3本は育つかどうか分からないが庭に植えた。

それでもまだ五株残っており、3株はカミサンが育て、

2株はボクが花を咲かせるための実験用に育てている。

聞くところによると開花まで7~8年かかると言う。

早く咲かせるために、肥料の与え方、

水のやり方など少し試行錯誤して

育ててみようと言う算段である。

(東京で種を巻いたら出て来たジャカランダ)

先日、住所の自治体が運営する植物園へ行ったら、

ジャカランダの木がないので、

事務所によって差し上げたい旨話をすると、

お役人らしい回答が返ってきた。

「木はしかるべきところからキチンとした苗を

購入しますので頂戴は出来ません」という。

なんだかボクのジャカランダがまがい物で、

病気でも持っているようなことをいうので、

アフリカ旅行をして種を蒔き育てた事情を話すと、

「東京は寒いので育たないのではないか」とか、

「大きくなる木は無理です」とか言う。

つまり購入の権限が無いのだ。

(アフリカで撮ったジャカランダ)

一般にアフリカと言うと、

日本人は、熱いところというイメージしか持っていないのが普通である。

「アフリカと言っても、北半球と南半球の違いはあるが、

春夏秋冬があり日本と変わりないですよ。

東京では寒いと言いますが、

西馬込には街路樹として生えていますよ。

木が大きくなると言っても、この植物園には杉やヒノキ、

しいの木やケヤキ、榎だってありますよ。

大きくなる木がダメなら、

秋に枝を切り落とすぐらいのこと考えたらどうです?」

回答があまりにもいい加減であったので、

つい言い過ぎたが

「つまりいらないと言うことですね」と言って帰ってきた。

それにしても、早く花が咲かないものだろうか、

7~8年かかるでは、

残念だが命と競争になってしまう・・・

(ブーゲンビリア)