建長寺は巨福山建長興国禅寺(こふくさんけんちょうこうこくぜんじ)と言い、

鎌倉五山の第一位だから、臨済宗建長寺派の大本山、

相当立派な禅寺に違いない。

円覚寺が第二位であれだけ立派だったのだから、

見るべき塔頭(たっちゅう)も多いに違いない。

そう思ったが意外に質素なたたずまいであった。

北鎌倉駅から歩いておよそ十五分。

建長寺の交差点に着いた。目の前に建長寺の門がある。

西外門で「天下門」と言う。

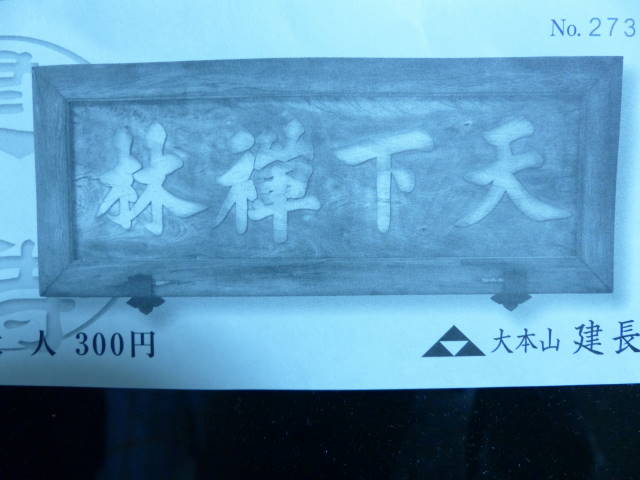

掲げられた扁額に「天下禅林(てんかぜんりん)」とあり、

中国明代の書家によるものと言う。

「人材を広く天下に求め育成する禅寺」の意味で、

鎌倉五山の第一位の建長寺を象徴する言葉である。

天下門とは良く名づけられたものだと感心する。

写真を撮り忘れたので、拝観料の領収書をご覧ください。300円でした。

(建長寺の「天下禅林」の拝観領収書)

(建長寺交差点)

(天下門)

天下門をくぐると中は広場になっており、

普段は観光バスの駐車場に出もなるのであろうか、

左側に土塀を巡らし、中ほどに門がみえる。

(創建当時の伽藍配置は、中国宋時代の禅宗の寺院を模したらしく、

総門・三門・仏殿・法堂・方丈などの主要な建物が直線に並んでいた。

14・5世紀の火災で多くを焼失したと言う。

江戸時代に入って、高名な沢庵禅師や金地院崇伝の進言、徳川幕府の後援により、

再建復興し、平成十五年の創建750年事業によって

現在の姿を迎えました。)(建長寺)

建長寺の現在の姿は、どう見ても古いものなのに、

12年前に、この姿になった、とは思えない。

中ほどに見える門が、総門で、巨福門とも。

ここには「巨福山(こふくさん)」の扁額が架かっている。

これは、建長寺第十世住職一山一寧の筆によるもので、

「巨」の字の中央に筆勢による一点を加えた「巨+ 、」の漢字とし、

余分な「点」が書き加えられているが、百貫の価を備えた。

世に百貫点と言い、価値ある点と言う。

写真の扁額「巨福山」の点をよ~くご覧ください。

(総門)

(巨福山の扁額)

巨福門を過ぎると、三門(国重要文化財)があります。

(三解脱門の略で、空・無相・無作を表し、

この三門をくぐることによって、

あらゆる執着から解き放たれることを意味しています。

安永4年(1775)に、

第201世住職 万拙碩誼(ばんせつせきぎ)が、

関東一円から浄財を集めて再建したもの。

階上に釈迦如来・十六羅漢・五百羅漢を安置し、

「福山はすべて松間を閉じず無限の清風来たりて未だ已まず」とあり、

建長寺はあらゆる人々に門を開放していることを表しています。)(建長寺)

(三解脱門)

その右隣に鐘楼があり、国宝の梵鐘がぶら下がっております。

(梵鐘には、銘文の中に「建長禅寺」と入っており、

建長七年(1255)に鋳造された名鐘。)(建長寺)

(鐘楼)

(梵鐘)

鐘楼前の道を挟んで、仏殿との間に前裁として、

参道の両脇に柏槇の古木があります。

その古木の中に、幹回り7m、創建当時から760年の歳月と、

幾多の火災の生き抜いた貴重な木がある。

(創建当時からある柏槇の古木)

この古木の先に仏殿(重要文化財)がある。

(建長寺の本尊 地蔵菩薩を安置し法要を行うお堂です。

正保4年(1647)徳川二代将軍秀忠の夫人

小督(おごう)の方(崇源院)の霊屋を、

東京・芝増上寺から移築したもの。)(建長寺)

(仏殿)

(御本尊地蔵菩薩)

仏殿の後ろ側に法堂(重要文化財)があります。

(法堂とは、住職が仏に代って須弥壇上で説法するためのお堂で、

本来仏像を祀りませんが、

今は、千手観音菩薩を祀っています。)(建長寺)

仏堂裏手の法堂)

(法堂)

(法堂の天井絵)

(法堂の千手観音菩薩)

法堂の後ろに方丈があります。

(中央にきらびやかな唐門(勅使門、重要文化財)、勅使が出入りする門があります。

ここで言う「唐」は、中国式と言う意味ではなく、

屋根が唐破風(反曲した曲線状の破風)になっている門のことで、

元は、増上寺の崇源院霊屋の前にあった門である。)(建長寺)

右手に方丈の出入り口、大玄関があります。

その左手、つまり唐門の後ろに方丈があります。

ここはご存知住職の住まいでした。

(唐門)

(右手の方丈の大玄関)

(方丈入口)

唐門左に。お手洗いがあるが、その横に咲いていた花菖蒲が美しかった。

(花菖蒲)

「たった一度の人生!

楽しんで終わりたいものです!」

楽しんで終わりたいものです!」

hide-san