順調に工事が進んでいる舟山地区畑地帯整備事業だが、今年の工事区域の中に杉林を開墾して畑にする箇所がある。

ここは昔から土器のかけらがよく出てくるところで、子供のころほじくっては地主に怒られたものだ。

まずは遺跡調査をして、掘り返さずに土を盛り上げて畑にしなくてはならない。

遺跡は壊さずに埋設保存、つまり、農業より教育的見地の方が優先順位が上なのだ。

魚沼の丘陵地には縄文時代の遺跡が多く点在する。

ここの遺跡も4000年以上前の縄文時代のものだ。

狩猟が中心の縄文時代、人は山地に住み、農耕が始まってからの弥生時代、人は水を求めて平場に村を作った。

さらに人口が増えて、煮炊きが頻繁に行われるようになって、エネルギーである薪を求めてまた山に山にと村が広がっていく。

山は富の象徴であり、山を多く持つほど豊かだった。山奥ほど住みやすい時代が長く続いたのだ。

エネルギーが石油に代わってからはその価値が一変する。

山の上の平らな村なのに舟山?

実は平の中央は窪んでいてそこに滲み出す水でコメを作り、周辺の畑で他の作物を作った。

平全体が船底のようなので舟山? どうやら語源はここからなのだろう。

むかしこの山の上の村には370枚の田があったそうだ、それが昭和50年の土地改良で70枚ほどに整備され、さらに今回の基盤整備で16枚に集約される。

これは昭和39年の航空写真(魚沼市HPより)

これは平成に入ってからのもの。整備されて来たことがよく解る。

遺跡の辺りは黒ぼく土が深くてこのまま木株をどけただけで良い畑になりそうで、、、、

きっとこの遺跡は 舟山遺跡 と在り来たりな名前で呼ばれるのだろうか。

自分なら、山の窪地の村で農耕が盛んに行われた村と言う意味で 窪田山間遺跡 と名付けるのになぁ。

窪田山間遺跡、くぼたやんまいせき、、、

えっ、クボタ、ヤンマー、イセキ?、、、、農耕の村だからいいじゃねぇか!

ここから農機具開発の歴史が始まったとかこじつければいい。

言ったもん勝ちだ。

言ったもん勝ちと言えば、ゆるきゃらブームの後追いでご当地怪獣シリーズが出来たそうだ。

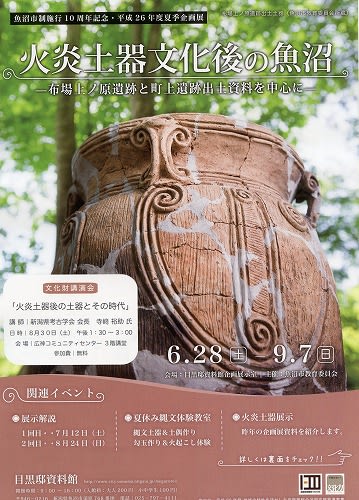

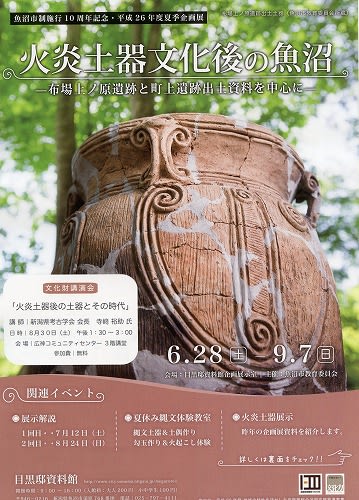

新潟県は火炎土器(魚沼市内でも出土している)から生まれた ドキラhttp://www.gotouchikaiju.com/lineup/dokira/ が出現したらしい。

ご当地怪獣 ドキラ Dokira

いろいろ言いたかったのだが落ちはおやじギャグになりました。

実際、興味ある人には貴重なものが沢山有ります。

展示もやってますのでどうぞ。

クリックすると花農家仲間がたくさん。

ポチッと一回クリックしてね。

ポチッと一回クリックしてね。