初出荷。 想像以上に早いスタートだ。

原因は、植えつけてから一度も暖房機を切らず、最低温度を保障し続けたからだ。

それと言うのも一緒に植えた品種がロビーナだったからだ。

ほんとはハウスいっぱいにグルーワインを作る予定だったが、オランダの球根情勢からなんと1/4しか入荷しなかったのだ。

代替に入荷したロビーナ、このタイプの色目の品種は極端な低温に遭遇すると花がまだらになることがある。

市場からの情報では下越地区のアボガド、グルーワインが結構入荷しているそうだ。

暖房しなかったらたぶんあと10日は遅くなっていたと思うのだが品種と産地の駆け引きってのは微妙ですね。

原因は、植えつけてから一度も暖房機を切らず、最低温度を保障し続けたからだ。

それと言うのも一緒に植えた品種がロビーナだったからだ。

ほんとはハウスいっぱいにグルーワインを作る予定だったが、オランダの球根情勢からなんと1/4しか入荷しなかったのだ。

代替に入荷したロビーナ、このタイプの色目の品種は極端な低温に遭遇すると花がまだらになることがある。

市場からの情報では下越地区のアボガド、グルーワインが結構入荷しているそうだ。

暖房しなかったらたぶんあと10日は遅くなっていたと思うのだが品種と産地の駆け引きってのは微妙ですね。

散歩コースに咲く不思議な花。これってシオデかな?

アスパラガスが盛りだが、ショデは山のアスパラ。甘みがあってうまいよっ。

Qちゃん、狂犬病の注射を済ませてなんだかぐったり。

晴れて登録犬になりました。

我が家では散歩相手には事欠かない。

朝はとなりのトラジーと。ある程度の距離があればいがみ合わなくなった。

犬は相手に合わせて速度を変える。

ダイエットの必要なお姉ちゃんが相手のときは 「走れーーー」 とばかりに全力疾走する。

爺さん婆さんが相手のときはとぼとぼとゆっくり合わせてくれる。

でも、シッコ、ウンコが終わると身軽になって、「かけっこしようぜーー」 と野生の獣になるのだ。

父とヒカラビ君が相手のときはそうはいかない。

ちゃんと左横を並んで歩るかされる。

排泄は同じ場所。

女たちはそんなことは関係ない。犬との散歩が楽しくてしょうがないのだ。

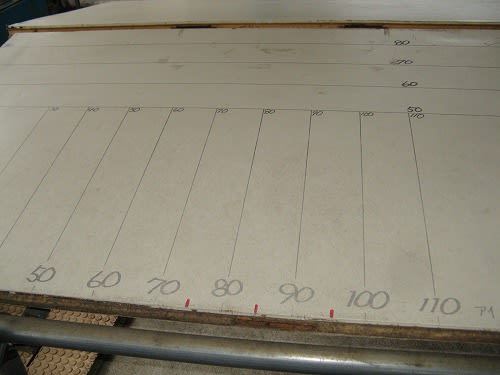

本日初出荷です。

5月中にラテンが切れるのは、相当早いね。

植えて3年目、さすがに株が新しいだけに奇形花も病気も無く、ボリュームもある。

芍薬の切り前は品種ごとに違う。

ラテンは早切りだと咲かない品種。

触ってみて軟らかくなってからでないと、いけない。

爺さんいわく、

「饅頭くらいのやっこさ、 でも女しょごとに違うからのぉ」

なんのこっちゃ。

昨日の日曜日、女たちの仕事場を掃除してセッティン グー。

冬の間ここには肥料が山積みになっていた。

去年、肥料高騰対策で2年分の肥料を買いだめしてあったのだ。

春にはユリのポット出しの作業場所だった。

水できれいに流して、

選別台のラインもきれいに引き直した。

冷蔵庫内も水揚げの準備万端、冷凍機もきちんと作動する。

でも、やっぱり切ってみると1箱分がやっと。

まだラテンドールの季節には早いのだ。

北信、飯山方面の出荷が終わってからのほうが相場も安定して、こちらの季節になるってもんだ。

なんだか、稼いでいないと誤解されそうだが、 (3日連続)

生まれて初めてのJリーグ観戦でした。

招待券を沢山いただいたので、子供たちを大勢誘ったのだが、中学生は部活が優先で、終わってから駆けつけたのでキックオフには間に合わなかった。

でも、久しぶりに興奮しましたねぇ。

さすがホーム、かなり年配の方までどこかしらにオレンジの服やタオルで決めてました。

こちらも5-5-3で染めていこうかと思ったのだが時間がなくてそこまでは、、、、、

試合は結局ワンチャンスのフリーキックを決めたエスパルスに追い着かずに、0ー1で負け。

攻め続けたのに残念だった。

前の席の親父も 「なんしてらんだいやー」 と怒鳴りっぱなし。

少数ながら、わざわざ静岡県から駆けつけたであろうエスパルスのサポーター。

3.4人のパーカッションを中心にしたサンバのリズムで、見事に統制の取れた応援を最後まで続けた。

対するアルビレックスのサポーターは2拍子。

2階席の隅々までしっかりと彼らに合わせての応援。

やっぱりホームは雰囲気いいですねー

初めてながら、はっきり思ったのは、清水の応援勝ちですね。

よく最後までしっかりと息を合わせた応援を続けました。

試合が終わってからも応援をやめない。

方や、負けたアルビ側は拍手しか許されない。

勝った側にだけ許される、 「勝利の雄たけび」 なんでしょうね。

こんなところにもしっかりしたルールが在るんですねと、感心。

お客さんがほとんど帰るまで肩を組んで誇らしげに歌い続けるサポーター。

勝利は君たちのものだ。

エントランスの風景。

この景色、実は懐かしい景色だ。

ビッグスワンは初めてだが、ここに来るのは2度目なのだ。

1998年、花と緑の国体、と呼ばれる 「全国都市緑化フェア」 がここで開催された。

地下通路や入ったところの運河は当時のままだ。

当時の会場は、中央が円形劇場のようにくぼんだ広場一面に、ガーデニングショウみたいな展示物が沢山あったのを覚えている。

そのときも、「ここがサッカー場になるんだってー」と誰かが話していた。

ちなみに、そのときの新津会場は今の県立植物園になった。

わが産地にも依頼が来て、箱栽培のオリエンタルゆりをうちでも育てて供給したものだった。

この運河のほとりに我が家のユリが咲いていたのを思い出す。

ここからは憶測なのだが、とりあえずは農林予算で用地を開発して、その後は使い勝手のいいように転用していく。

実にうまいやり方だと思う。

最終的に多くの人のために使われれば予算区分などどうでもいいことだと思うのだ。

酪農家のために農林予算で作った施設も、最終的には家庭ごみをリサイクル出来てみんなが利用するものになれば、それは良い結果と言えるのではないだろうか。

あくまでも私感だが。

最後におまけを。

これを堪能するには、やっぱ1階席じゃないとなぁ~~

なんだか、稼いでいないと誤解されそうだが、

今日は県の協会の会議でした。

県下全体の組織のはずなのだがとても少ない団体で組織しているのです。

しかも1団体が脱退すると、、、

花消費がピンチの年に盛り下がっている場合じゃないんだけどね。

今日の農業新聞のショッキングな記事。

この記事の数字はどうやって算出したのか疑問ですねー

農林水産省の市場売り上げ統計に比べるとあまりにも少なすぎる数字じゃないですか?

上部団体には花育推進協議会の全国組織もあるんですけどはたして機能してるんでしょうかね?

結局なんでも農家なり花屋なり、現場の人ががんばらないとだめなんでしょうかね?、、、ぶつぶつ、、、

写真は、ハウスのグルーワイン。 もうすぐ始まりそう。

今日は追肥と潅水のセッティング。稼いでるんですよ。

今日は県の協会の会議でした。

県下全体の組織のはずなのだがとても少ない団体で組織しているのです。

しかも1団体が脱退すると、、、

花消費がピンチの年に盛り下がっている場合じゃないんだけどね。

今日の農業新聞のショッキングな記事。

この記事の数字はどうやって算出したのか疑問ですねー

農林水産省の市場売り上げ統計に比べるとあまりにも少なすぎる数字じゃないですか?

上部団体には花育推進協議会の全国組織もあるんですけどはたして機能してるんでしょうかね?

結局なんでも農家なり花屋なり、現場の人ががんばらないとだめなんでしょうかね?、、、ぶつぶつ、、、

写真は、ハウスのグルーワイン。 もうすぐ始まりそう。

今日は追肥と潅水のセッティング。稼いでるんですよ。

なんだか、稼いでいないと誤解されそうだが、観光協会の総会に出席しました。

(組合が会員ですので)

総会というと大体がシャンシャンと手を打って終わるのだが、新型インフルエンザのことや、「天地人」ブームが去った後の事とか、もろもろの危機感を繁栄して、すごい数の質疑応答でした。

魚沼の観光資源、実は新潟県内では豊富なほうで、奥只見湖から遊覧船で行く「魚沼から入る尾瀬」ルートは対前年比140%の伸びだったそうで、只見線も旅行雑誌「旅の手帖」の紅葉路線番付では東の横綱。

「日系プラス1」では、「紅葉が美しい路線日本1」としてランキング、「緑川」「玉風味」の人気も上々と好材料は多いのだが、日本の観光地の多くがそうである様に、ドカンと圧倒する迫力に欠けているのかな~~~と。

まぁ、それは仕方ないにして、出た意見の中で「観光の古来、本来の意味は、光を観る。光とは行政と地域のバランスのことである」との意見が興味深かった。

「地域が豊で、人々が和んで暮らしている姿を観ることで見る人に安らぎを与え、美しい景色に目が行き、旅を堪能できる。」

ん~~深い~~

魚沼って普通の田舎ですから、人のあたたかさやもてなしの心が一番の観光資源ってことなんだよね。

予算の都合で一番の財産である「魚沼コシヒカリ」が出せないなんてことじゃいけないわけですよ。

写真は春の奥只見、遊覧船からの燧ケ岳。 かっこいい~~

6月の月岡公園。 われらがユリの「花広場」ですよ~

観に来てね。

今日は市場の方を囲んでのゴルフ。

すげーいい天気で暑かった。 顔が日に焼けてひりひりする。

この時期いつも6番の茶屋の前のすずらんが満開になる。

赤土、半日陰が大好きな花なので大きな株になっている。

京都の市場に方と一緒の組だったが、この時期ブライダル用の需要もあるし出荷も少しではあるが続いているそうだ。

子供の頃、萱藪の中のすずらんを出荷していた。

花を20本に葉を数枚添えて束にする。

今も出荷される束姿は変わっていないそうだ。

堀之内の花の先駆者は、昭和6年の上越線開通とともに出荷を始めたそうな。

背負い籠にすずらんの花を背負い、丸一日かけて東京まで出て、上野の駅前の宿屋に泊まって早朝、京橋の花市場に出荷したそうな。

当時花は大変な高級品で、高く売れたと聞いている。

この辺の山には、マンサクやナナカマド、木ぶしなど枝物として出荷できる木もたくさんある。

こう言う目立たない花材の供給農家は残念ながら高齢化が進んでいる。

ビジネスチャンスは足元に転がっているのだけれど経営的には難しいのが実態だよね。