三連休の中日、秋真っ盛りの24日(土)に、奈良市音声館で劇団

「良弁杉」の二十五年ぶりの新作の『麦わら一本嫁とり話』の

プレ公演11時の部に出かけました。道が混むといけませんから

早めに出ると10時には到着。

早く着き過ぎ時間までどうすると、相方に問うと、

近くに中将姫伝説の地が三か所もあるのだとかで訪れようと。

このあたりは鳴川町といい、平城京の外京6坊大路で藤原氏の祖

・鎌足の曾孫で、「中将姫」の父でもある「藤原豊成」の邸宅跡

と伝承される一画になり、この上つ道(伊勢街道)を50mほど

南へ向かうと融通念仏宗「徳融寺」があり、1677年に高林寺

から移された藤原豊成公と中将姫、父子の墓がひっそりと。

寄せ集めて造られた石造宝篋印塔(鎌倉時代)になり、

中将姫にまつわる歌舞伎の演目を演じられる時、参られた

歌舞伎役者のお名前も二つ・・・。

豊成公

豊成公

中将姫

中将姫

なお本堂の御本尊は北条政子の念持仏とされる阿弥陀如来立像と

観音堂の聖母像のように子供を抱かれた「子安観音像」も必見に。

子安観音像

子安観音像

続いて100m程南へ、左側の空き地に中将姫誕生霊地の石碑が・・

堅く閉じられた門は浄土宗「誕生寺」で境内の井戸は産湯を使わ

れたとの言い伝えが・・・。4月13日・14日には開帳が

その手前に小さな北向きのお堂が佇み、「北向庚申堂」と・・・

厨子内に二童子を従えた六臂の青面金剛童子が収められ、

足許に三猿が座り、さらに薬師如来・弘法大師像も。

これより次の角を曲り東上すると100m程で細長いお寺の境内に

廻り込むと山門で、尼寺の『高林寺・高坊旧跡』と

『中将姫修道霊場、豊成卿古墳之地』の二つの石碑が

中将姫は、後に当麻寺で出家し一夜で当麻曼荼羅を織り上げたと

いう中将姫伝説の地の一つに。

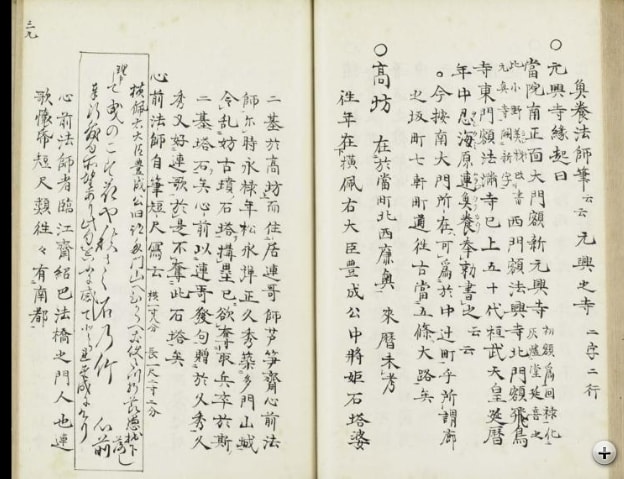

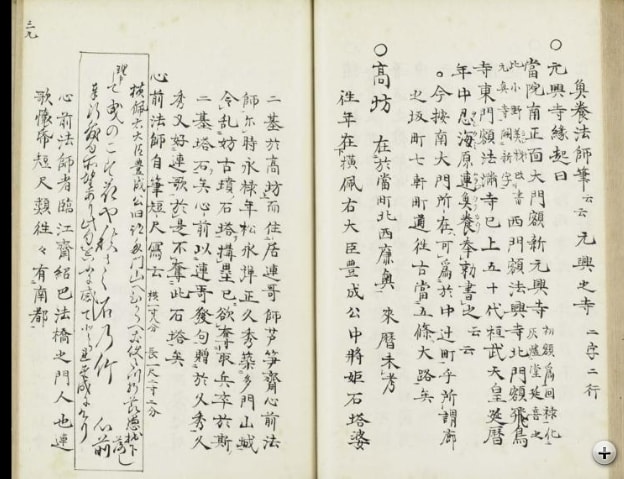

またこんな逸話が『奈良坊目拙解』巻弐37に記されています。

1560年頃、松永久秀が奈良「多聞山城」を築く際、建材として

徳融寺に移された豊成公・中将姫の石塔を徴収しようとされたが

高林寺在住の連歌師、心前法師が「曳のこす花や秋さく石の竹」

の発句を贈ると”抜かずに残したセキチクが秋に花を咲かせる”

との意味を久永が悟られ残ったとの逸話に。

奈良坊目拙解

奈良坊目拙解

門前の案内板には、近年になり茶室「高坊」が建てられ、さらに

藤原豊成の古墳があり、元興寺塔頭「高坊」として守られてきた

が、安土桃山時代に「高坊一族」または「北の端」と称する茶人

・連歌師・医師の竹田一族らの数寄者が住みつき、茶道・連歌塔

を大いに興隆し奈良南の下町町民文化の一大中心地であった。

北の端宗棟(そうとう)‣里村紹巴(じょうは)‣高坊心前(しんぜん)

らが住し、 心前は堺の津田宗久に招かれて「天王寺屋会記」に

名を残し、「松屋会記」や北野大茶会にも奈良茶人三十六人衆の

一人として参加している。

クリックで拡大

クリックで拡大

奈良茶文化のもう一つの聖地になるのでしょうか

調べて、一度訪問したい茶室になりますね。

奈良市音声館まで戻らねばなりません。

孫の演技???、良かったです。でもまた大きくなったのかな。

劇団「良弁杉」の次回の公演は、

12月16日 東大寺開祖「良弁僧正」開山忌奉納公演

東大寺二月堂参籠者所(無料)

クリックで拡大

クリックで拡大

「良弁杉」の二十五年ぶりの新作の『麦わら一本嫁とり話』の

プレ公演11時の部に出かけました。道が混むといけませんから

早めに出ると10時には到着。

早く着き過ぎ時間までどうすると、相方に問うと、

近くに中将姫伝説の地が三か所もあるのだとかで訪れようと。

このあたりは鳴川町といい、平城京の外京6坊大路で藤原氏の祖

・鎌足の曾孫で、「中将姫」の父でもある「藤原豊成」の邸宅跡

と伝承される一画になり、この上つ道(伊勢街道)を50mほど

南へ向かうと融通念仏宗「徳融寺」があり、1677年に高林寺

から移された藤原豊成公と中将姫、父子の墓がひっそりと。

寄せ集めて造られた石造宝篋印塔(鎌倉時代)になり、

中将姫にまつわる歌舞伎の演目を演じられる時、参られた

歌舞伎役者のお名前も二つ・・・。

豊成公

豊成公

中将姫

中将姫なお本堂の御本尊は北条政子の念持仏とされる阿弥陀如来立像と

観音堂の聖母像のように子供を抱かれた「子安観音像」も必見に。

子安観音像

子安観音像続いて100m程南へ、左側の空き地に中将姫誕生霊地の石碑が・・

堅く閉じられた門は浄土宗「誕生寺」で境内の井戸は産湯を使わ

れたとの言い伝えが・・・。4月13日・14日には開帳が

その手前に小さな北向きのお堂が佇み、「北向庚申堂」と・・・

厨子内に二童子を従えた六臂の青面金剛童子が収められ、

足許に三猿が座り、さらに薬師如来・弘法大師像も。

これより次の角を曲り東上すると100m程で細長いお寺の境内に

廻り込むと山門で、尼寺の『高林寺・高坊旧跡』と

『中将姫修道霊場、豊成卿古墳之地』の二つの石碑が

中将姫は、後に当麻寺で出家し一夜で当麻曼荼羅を織り上げたと

いう中将姫伝説の地の一つに。

またこんな逸話が『奈良坊目拙解』巻弐37に記されています。

1560年頃、松永久秀が奈良「多聞山城」を築く際、建材として

徳融寺に移された豊成公・中将姫の石塔を徴収しようとされたが

高林寺在住の連歌師、心前法師が「曳のこす花や秋さく石の竹」

の発句を贈ると”抜かずに残したセキチクが秋に花を咲かせる”

との意味を久永が悟られ残ったとの逸話に。

奈良坊目拙解

奈良坊目拙解門前の案内板には、近年になり茶室「高坊」が建てられ、さらに

藤原豊成の古墳があり、元興寺塔頭「高坊」として守られてきた

が、安土桃山時代に「高坊一族」または「北の端」と称する茶人

・連歌師・医師の竹田一族らの数寄者が住みつき、茶道・連歌塔

を大いに興隆し奈良南の下町町民文化の一大中心地であった。

北の端宗棟(そうとう)‣里村紹巴(じょうは)‣高坊心前(しんぜん)

らが住し、 心前は堺の津田宗久に招かれて「天王寺屋会記」に

名を残し、「松屋会記」や北野大茶会にも奈良茶人三十六人衆の

一人として参加している。

クリックで拡大

クリックで拡大 奈良茶文化のもう一つの聖地になるのでしょうか

調べて、一度訪問したい茶室になりますね。

奈良市音声館まで戻らねばなりません。

孫の演技???、良かったです。でもまた大きくなったのかな。

劇団「良弁杉」の次回の公演は、

12月16日 東大寺開祖「良弁僧正」開山忌奉納公演

東大寺二月堂参籠者所(無料)

クリックで拡大

クリックで拡大