深谷上杉氏 ⑧

新しい年の最初の記事は、縁起の良い末広がりの「八」が、深谷上杉氏⑧と重なりました。それに加え、新年ですから夢を大き

く、子孫が6万石の大名にまで出世した秋元氏の館跡を取り上げてみました。

埼玉県深谷市秋元町にある「秋元氏館」跡(別名:秋元城・秋元氏陣屋)を訪ねてきました。

館跡と言っても、今は宅地化された住宅街の中のロータリーに石碑と説明板が建つだけのもので遺構はありませんが、「秋元氏

陣屋跡」の名称で昭和33年(1958)11月3日、深谷市指定史跡となっています。

秋元氏は、上総国周淮郡秋元荘(千葉県君津市)を領していたことから秋元氏を称した。戦国時代の天文10年(1541)景朝の時

に秋元の地を去り、深谷上杉氏の家臣となり、憲賢と憲盛の二代にわたって仕え、上杉三宿老の一人として活躍、上野台と瀧瀬

の2村を拝領し、ここ上野台に館を築きました。

子の越中守長朝も、家老として深谷上杉氏に仕え、天正18年(1590)の 豊臣秀吉の小田原征伐のとき、城主上杉氏憲が小田原城

に籠もったため、長朝は深谷城を守備し、攻め寄せる豊臣軍を相手に奮戦し、よく城を持ちこたえたが、本城小田原城の開城に

伴い、敵将前田利家と浅野長政の猛攻を察知して、杉田因幡と謀って開城し深谷を兵火から守った。しかし、後北条氏が敗北し

たことにより、深谷上杉氏は所領没収となった。

これにより深谷上杉氏が消滅したことから、その後長朝はしばらく隠棲していたが、井伊直政(浅野長政の説も)の推挙により

徳川家康に見参し、500石の旗本となる。長朝は家康に気に入れられていたのか、度々加増を受け、慶長6年(1601)には、上野

国総社1万石の領主(大名)となる。子孫も累進し川越藩主や老中などになり、館林6万石の領主で幕末を迎えている。

これはあくまで自身の推測ですが、秋元長朝が家康の旗本となるまでの間、隠棲していた所は、現在の熊谷市樋春にある平山家

ではないかと考えます。平山家は、やはり深谷上杉氏の家臣であった平山(新井)氏が帰農して構えた屋敷で、平山家住宅にお

邪魔した際に、ご当主からお聞きした話の内容を根拠にしてです。

秋元氏館阯 高さ3メートルくらいあるでしょうか 大きな立派な石碑です

石碑裏面には色々と書かれて(刻まれて)いますが、文字が多いうえに日差しの加減で判読は不能です。

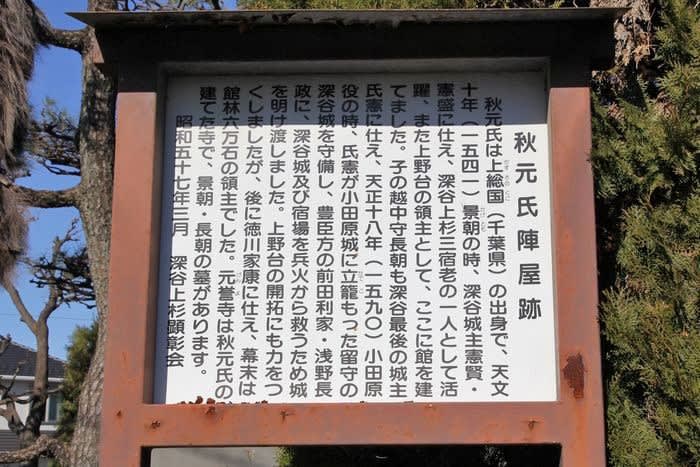

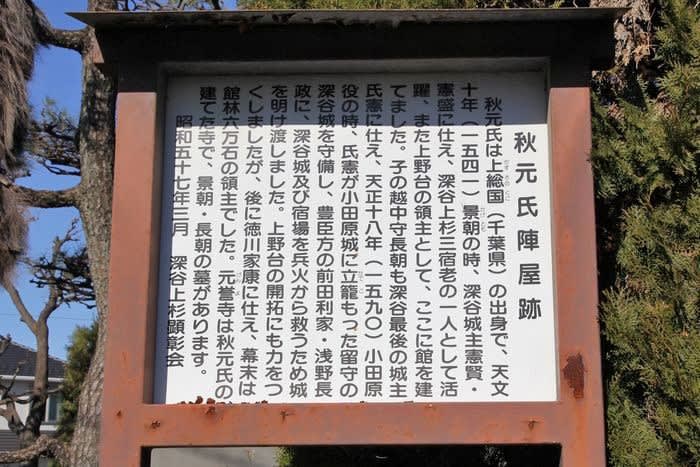

秋元氏陣屋跡の説明板 深谷市のあちらこちらでお目にかかる深谷上杉顕彰会のものです

石碑は「館跡」、説明板では「陣屋跡」と標記が違いますが、このころは館を陣屋と言っていましたから

秋元氏館跡の次に訪ねたのは、説明板にも書かれている景朝・長朝の墓があるという元誉寺

山号は「上野山」で、このあたりの地名上野台からでしょう

寺号の元誉寺は、長朝の戒名 江月院殿巨岳元誉大居士 からでしょう

本堂 何か他のお寺の本堂と雰囲気が違うと思ったらRC工法の建物のようです(本題とは関係ないことですね)

山号「上野山」の扁額

本堂裏手にある景朝・長朝の墓

左の大きな五輪塔は近年建立された秋元氏供養塔

右にある宝篋印塔の後ろにある宝篋印塔残欠が景朝・長朝の墓のようです

秋元氏墓の名称で深谷市の史跡指定(昭和37年(1962)11月3日指定)されています

秋元氏の墓は群馬県前橋市にあり、景朝・長朝の墓も同様です。長朝が上野国総社1万石の領主になってから移されたとの話も

ありますし、名のある方の墓(供養塔)は複数存在しますから。

宝篋印塔と宝篋印塔残欠

これは秋元氏の裔・礼朝が最期の城主として幕末を迎えた館林城の「土橋門」(復元)

※平成23年(2011)5月4日攻城時に撮影 以下同じ

館林城跡説明板 歴代城主一覧の最後2名が秋元氏

館林城の隣接する「旧秋元別邸」

旧秋元別邸は、明治末期に建てられ、秋元興朝(おきとも)とその子春朝(はるとも)が別邸として使用した旧館林藩主秋元家

に係わりの深い建物で、昭和5年に東京駿河台の秋元家の屋敷の庭園から移築された石燈篭や庭石もあります。

埼玉県深谷市の秋元氏館址から群馬県館林市まで話しが飛んでしまいましたが、陪臣から大名にまで出世した武将はほんの数人

しかいないようですし、幕臣の老中にまでですから、秋元氏とは本当に凄いですね。

散策日:平成29年(2017)12月11日(月)他1日

新しい年の最初の記事は、縁起の良い末広がりの「八」が、深谷上杉氏⑧と重なりました。それに加え、新年ですから夢を大き

く、子孫が6万石の大名にまで出世した秋元氏の館跡を取り上げてみました。

埼玉県深谷市秋元町にある「秋元氏館」跡(別名:秋元城・秋元氏陣屋)を訪ねてきました。

館跡と言っても、今は宅地化された住宅街の中のロータリーに石碑と説明板が建つだけのもので遺構はありませんが、「秋元氏

陣屋跡」の名称で昭和33年(1958)11月3日、深谷市指定史跡となっています。

秋元氏は、上総国周淮郡秋元荘(千葉県君津市)を領していたことから秋元氏を称した。戦国時代の天文10年(1541)景朝の時

に秋元の地を去り、深谷上杉氏の家臣となり、憲賢と憲盛の二代にわたって仕え、上杉三宿老の一人として活躍、上野台と瀧瀬

の2村を拝領し、ここ上野台に館を築きました。

子の越中守長朝も、家老として深谷上杉氏に仕え、天正18年(1590)の 豊臣秀吉の小田原征伐のとき、城主上杉氏憲が小田原城

に籠もったため、長朝は深谷城を守備し、攻め寄せる豊臣軍を相手に奮戦し、よく城を持ちこたえたが、本城小田原城の開城に

伴い、敵将前田利家と浅野長政の猛攻を察知して、杉田因幡と謀って開城し深谷を兵火から守った。しかし、後北条氏が敗北し

たことにより、深谷上杉氏は所領没収となった。

これにより深谷上杉氏が消滅したことから、その後長朝はしばらく隠棲していたが、井伊直政(浅野長政の説も)の推挙により

徳川家康に見参し、500石の旗本となる。長朝は家康に気に入れられていたのか、度々加増を受け、慶長6年(1601)には、上野

国総社1万石の領主(大名)となる。子孫も累進し川越藩主や老中などになり、館林6万石の領主で幕末を迎えている。

これはあくまで自身の推測ですが、秋元長朝が家康の旗本となるまでの間、隠棲していた所は、現在の熊谷市樋春にある平山家

ではないかと考えます。平山家は、やはり深谷上杉氏の家臣であった平山(新井)氏が帰農して構えた屋敷で、平山家住宅にお

邪魔した際に、ご当主からお聞きした話の内容を根拠にしてです。

秋元氏館阯 高さ3メートルくらいあるでしょうか 大きな立派な石碑です

石碑裏面には色々と書かれて(刻まれて)いますが、文字が多いうえに日差しの加減で判読は不能です。

秋元氏陣屋跡の説明板 深谷市のあちらこちらでお目にかかる深谷上杉顕彰会のものです

石碑は「館跡」、説明板では「陣屋跡」と標記が違いますが、このころは館を陣屋と言っていましたから

秋元氏館跡の次に訪ねたのは、説明板にも書かれている景朝・長朝の墓があるという元誉寺

山号は「上野山」で、このあたりの地名上野台からでしょう

寺号の元誉寺は、長朝の戒名 江月院殿巨岳元誉大居士 からでしょう

本堂 何か他のお寺の本堂と雰囲気が違うと思ったらRC工法の建物のようです(本題とは関係ないことですね)

山号「上野山」の扁額

本堂裏手にある景朝・長朝の墓

左の大きな五輪塔は近年建立された秋元氏供養塔

右にある宝篋印塔の後ろにある宝篋印塔残欠が景朝・長朝の墓のようです

秋元氏墓の名称で深谷市の史跡指定(昭和37年(1962)11月3日指定)されています

秋元氏の墓は群馬県前橋市にあり、景朝・長朝の墓も同様です。長朝が上野国総社1万石の領主になってから移されたとの話も

ありますし、名のある方の墓(供養塔)は複数存在しますから。

宝篋印塔と宝篋印塔残欠

これは秋元氏の裔・礼朝が最期の城主として幕末を迎えた館林城の「土橋門」(復元)

※平成23年(2011)5月4日攻城時に撮影 以下同じ

館林城跡説明板 歴代城主一覧の最後2名が秋元氏

館林城の隣接する「旧秋元別邸」

旧秋元別邸は、明治末期に建てられ、秋元興朝(おきとも)とその子春朝(はるとも)が別邸として使用した旧館林藩主秋元家

に係わりの深い建物で、昭和5年に東京駿河台の秋元家の屋敷の庭園から移築された石燈篭や庭石もあります。

埼玉県深谷市の秋元氏館址から群馬県館林市まで話しが飛んでしまいましたが、陪臣から大名にまで出世した武将はほんの数人

しかいないようですし、幕臣の老中にまでですから、秋元氏とは本当に凄いですね。

散策日:平成29年(2017)12月11日(月)他1日