1月15日(日)に執り行われた「萩日吉神社流鏑馬祭り」に際し、大河郷の当番家である加藤家から出陣していく一行を

途中まで(ほんのさわり程度)ついて行っただけで帰宅してしまいました。

午後には降った雪も融けており、天候もどうにか持ちそうでしたので、急遽、流鏑馬の「夕まとう」を見学して来ようと、

神馬ならぬ超高級な愛車に乗って萩日吉神社へと向かった次第です。

駐車場に愛車を乗り入れてから歩いて萩日吉神社参道に向かいましたが、この時、既に午後1時半を過ぎていました。

「夕まとう」は午後3時からの予定ですから、既に馬場は少しでも良い場所をと陣取りが行われていることは想像する

までもないことです。遅ればせながらも少しでも早く馬場に行ってと考えたいところですがそこは我慢して。

それに、神社主催ではないものの神社に奉納され、例大祭の行事のひとつとなっている流鏑馬ですので、

流鏑馬のみを楽しみ神社の参拝はしないといったような礼を欠くことはできません。

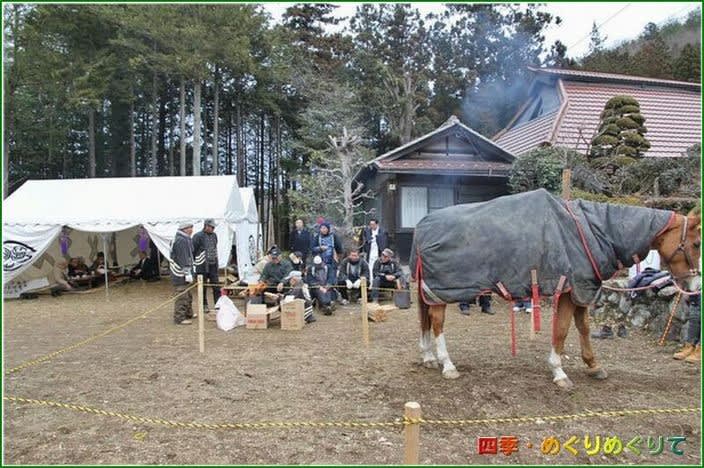

大河郷の陣場です。朝まとうを終えて夕まとうまでの休憩中です。神馬も同様です。

陣場に立ててある夕まとう用の的 的は2枚に割り麻糸で繋いであります。この萩日吉神社の流鏑馬の的は、

矢を的中させて割って落とすいうものではありません。当たっても的は落ちないように作られています。

こちらは明覚郷の陣場 大河郷の陣場と道を挟んで向き合うように設けられています。

明覚郷の的は3枚に割ってあり、やはり麻ひもで繋げてあります。

両陣場を見ましたので萩日吉神社に向かいます

鳥居のすぐ後ろ右側に、「鎮守 萩日吉神社」とある木製の社号標が建っています。

ちょっと見落としてしまう場所 鳥居後ろ左側には、「萩日吉神社」と刻まれただけの石柱の社号標が建っています。

鳥居を潜った右側に萩日吉神社の御由緒の看板があります

児持杉

児持杉の説明板

児持杉の説明板の隣には 「萩日吉神社の由来」の説明板 文面を転記しておきます(漢数字は算数字に変えます)

萩日吉神社の由来

「平の山王様」「萩の山王様」と親しまれるこの萩日吉神社は、社伝によると欽明天皇6年(544)12月に蘇我稲目により創建されたと伝えられます。当初は、

萩明神と称されましたが、平安時代初期に慈光寺一山鎮護のため、近江国(現滋賀県)比叡山麓にある坂本の日吉大社を勧請合祀して、萩日吉山王宮に改称したとい

われています。源頼朝は文治5年(1189)6月、奥州の藤原泰衛追討に際し、慈光寺に戦勝祈願しその宿願成就の後、慈光寺へ田畑1200町歩を寄進しましたが、

同時に当社へも御台北条政子の名により田畑1町7畝を寄進しています。以降社殿の造営が行われて別格の社となり、元禄10年(1696)以降は牧野家の崇敬が厚く、

「風土記稿」には「山王社 村の鎮守なり」と記されています。明治元年(1868)の神仏分離令により、現在の神社名「萩日吉神社」となりました。

当社の本殿は、村内神社の中では最大規模であり、堂々とした荘厳な建物です。そのほか境内には境内社の八坂神社や神楽殿などがありますが、これらの建物を包み

込むように広がる社叢は、平成5年3月に県指定天然記念物に指定されています。神社入口には御神木の児持杉もあり、この杉に祈願すれば子供が授かるといわれ、

近郷近在の人々より厚く信仰されています。また、当社の使いである猿にちなみ、戦前まで流鏑馬祭りの日に「納め猿」という木彫りの猿像を神社の参道で売っていま

したが、この納め猿とともに渡す縫い針も病気の治癒に効能ありと言われていました。現在、1月の例大祭の日に本殿いおいて「納め猿」のみが有償で求められます。

平成17年3月 都幾川村教育委員会

イロハ48石階段を登ります

イロハ48石階段を登り切ると一旦平場になりますがその先に二の鳥居があり、また階段です。

平場の左手には平忠魂社などがあります。

木製のだいぶ古い鳥居のようです 扁額の文字が読めなくなっています

二の鳥居の階段を登り切ると、また平場があり手水舎があります ここで手と口を清めて更に3番目の階段を登ります

漸く拝殿前に到着です

鈴を鳴らし、お賽銭を入れて(お賽銭は投げるものではありません) 2礼2拍1礼 と基本にのっとって

次から次と参拝者が・・・

許可を頂き拝殿内を外から

境内に建てられている「萩日吉神社の祭り」の説明板 こちらも文面を転記しておきます

萩日吉神社の祭り

萩日吉神社ではこれまで、1月15日、16日に例大祭、4月26日に春季大祭、10月17日に秋季大祭の行事が行われてきました。

1月の例大祭には、流鏑馬祭りと神楽が奉納されます。流鏑馬は馬を馳せながら弓で的を射る行事で、中世武士の間で盛んに行われましたが、

県内では現在毛呂山町出雲伊波比神社と当社の2ゕ所のみとなり、その貴重さが認められて平成17年3月に県指定無形民俗文化財に指定され

ました。当社の流鏑馬は、天福元年(1233)に木曾義仲の家臣七苗によって奉納されたことが始まりと伝えられています。その七苗とは、

明覚郷の荻窪、馬場、市川氏、大河郷(現小川町)の横川、加藤、伊藤、小林氏です。現在は、三年に一度の1月第3日曜日、それぞれの郷から

流鏑馬が奉納されています。

神楽は、昭和52年に県指定無形民俗文化財に指定されました。1月例大祭には小神楽が、4月29日の春季大祭には太々神楽が神楽殿で舞われ、

その厳かな調が神社の森に木霊します。境内社の八坂神社の祭礼は、7月15日に近い日曜日に行われます。神輿の渡御があり、氏子各組より担ぎ番、

行事、世話方が選ばれ行事を執り行います。この祭礼のとき、西平・宿地区では屋台囃子が奏でられます。また、西平・上サ地区氏子の行事として、

10月17日に近い日曜日に、ささら獅子舞が奉納されます。屋台囃子もささら獅子舞も、それぞれ村指定無形民俗文化財に指定されています。

平成17年3月 都幾川村教育委員会

神楽殿 行った時には残念ながら神楽の舞はありませんでした

境内社 これ以外にも数社あるようです

この境内社前にはテントが張られ、甘酒をふるまってくれていましたので、自身もいただきましが、寒い中、温まる1杯でした。

境内上から下を見るとこんな感じです

イロハ48石階段です 下から見た写真では緩やかに見えますが、実はこんなに急な階段なのです

登ってきたこの石段を下り、流鏑馬の行われる馬場へと向かいましたが、「夕まとう」の様子は別に投稿します。

参拝日:2017年(平成29年)1月15日(日)