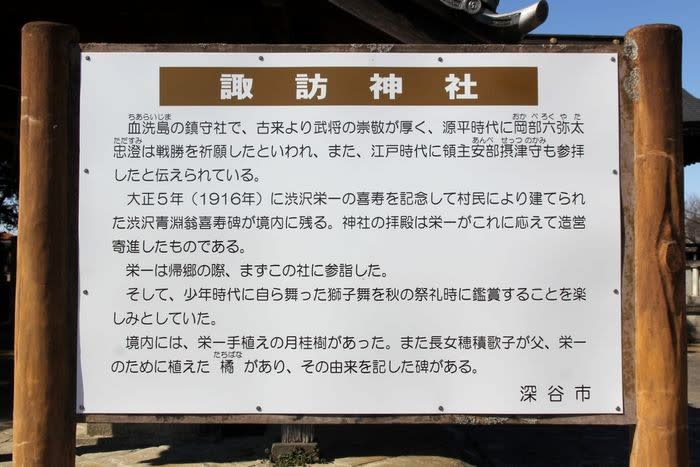

社 号:氷川神社( ひかわじんじゃ)

通 称:上古寺氷川神社

御祭神:・健速須佐之男命

(たけはやすさのおのみこと)

・竒稲田姫命

(くしいなだひめのみこと)

・大那牟遅命

(おおなむちのみこと)

創 建:斎明天皇5年(659年)

社 格:旧村社

例 祭:10月第3日曜日 例大祭

指 定:町指定無形民俗文化財(名称:上古寺氷川神社のエンエンワ 平成13年〔2001〕8月23日指定)

鎮座地:埼玉県小川町上古寺566

『エンエンワ』って何だろう。と、石標に刻まれたのを見るたびに思っていましたが、そんな行事

が行われる小川町上古寺の氷川神社を訪ねてみました・・・2度目ですが・・・

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

創建は、斎明天皇5年(659)に、役小角が都幾山から望んだ景色を賞で、かつ霊感を得たので祠

を建て、氷川神社(現在の武蔵一宮氷川神社)の分霊を勧請した。そして、自作の木彫りの神像

を奉安し、当地の繁栄鎮護の祈念を行ったと伝える。 秋の例大祭に行われる因縁和(圓圓和とも)

は、その発祥を鎌倉時代以前からとも、守邦親王が東王寺に寓していた時に比叡山に伝わる廷年

舞を模して行ったとも伝えられている。

(埼玉県神社庁HP 「埼玉県の神社を探す」から一部抜粋)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

『エンエンワ』が行われる例大祭の日ではありませんでしたから、勿論、エンエンワは見られませ

んでしたが。

松郷峠に向う上古寺地内の路端に建つ「上古寺 氷川神社」の方向を示す標柱

標柱から200m強歩くと左方に氷川神社の鎮座する小高い山があります

参道入口(登り口)

コンクリートの石段を五つほど登ります

大鳥居(両部鳥居)まで来ました

鳥居の手前辺りから木の根が階段代わりになっています(ここに至る途中にもありましたが)

この先は木の根の階段のみです ちょっと歩きづらいですが

山頂の境内の若干下に「氷川神社のエンエンワ 中道廻りの順路」案内板が建っています

「氷川神社のエンエンワ 中道廻りの順路」案内板

中道を歩いてみました 倒木が道を塞いでいます(避ければ歩けますが)

拝殿正面の自然石を使った石段 左右に石灯籠が配されています(文化年間の建立)

『手水石』

境内

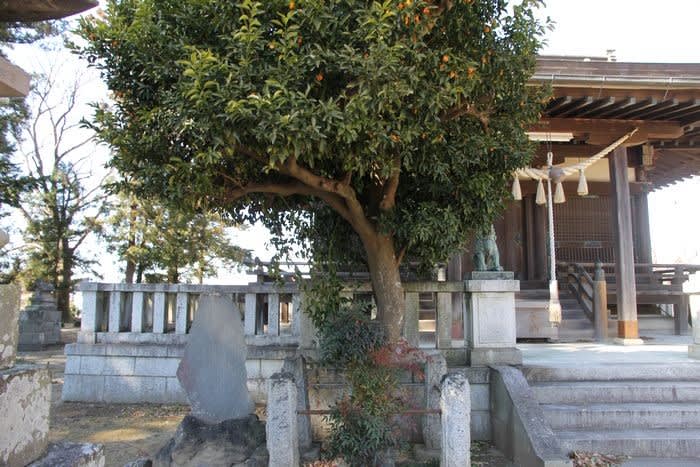

『代々椎』の切り株

山頂の境内に設置されれいる『氷川神社のエンエンワ』説明板

内容を下に転記しました

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

氷川神社のエンエンワ 大字上古寺

〔平成13年8月23日 町指定無形文化財〕

氷川神社は、役小角(役行者)が小祠を建立し武蔵一宮氷川大神の分霊を勧請したことに始まると伝え

られている。御神体は木造神像で、製作時期は室町時代末期を下らない。また、境内からは中世の古瓦が

出土し境内の姥神社の御神体は鬼瓦であることから、中世には瓦葺の社殿が建立されていたと考えられる。

「オクンチ」といわれる当社の秋祭りでは、「中道廻り」という珍しい行事が行なわれる。先達が全国

60余州の一の宮の神々を唱えると氏子が「エンエンワー」と大声で唱和し、供物を空高く投げて宮地に供

えながら「中道」と呼ばれる唱道を一周する。八百万神を対象とした特徴的な神事であり、この祭りを「

エンエンワ(因縁和)」とも呼んでいる。

また、この地域を開発したとされる草分けの18戸の氏神を祀ったと考えられる御末社に、アオキの葉に

粳米から作った「シトギ」と赤飯、洗米・塩を入れた小皿、茅の箸を台付きの盆にのせ、地区の子どもが

献膳する。「̪シトギ」などのお供えの形態、装束や名称なども古い儀式を踏襲しており、地区全体でその

伝統をを保持し伝承するなど、地域に密着した無形民俗文化財として大変貴重である。

小川町教育委員会

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

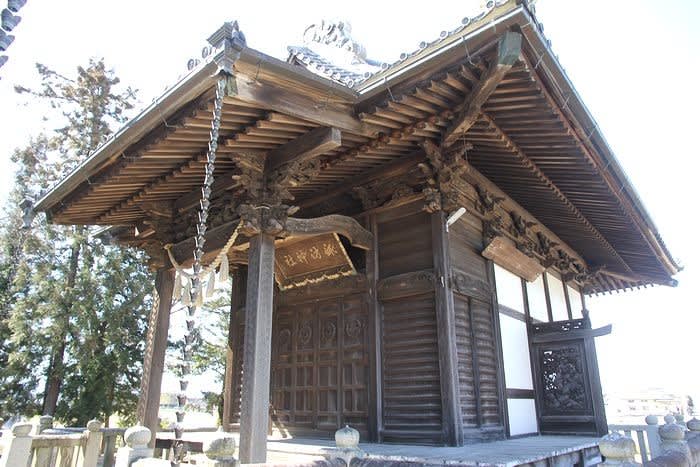

『拝殿』

【氷川大明神】と揮毫された社号額(扁額)

社殿全体

拝殿の両脇にあるこの丸いものは何なのでしょう?

本殿覆殿の背面と両脇には18のはめ込みで神座があります(左右に各3、背面に12)

これが、この地域を開発したとされる草分けの18戸の氏神を祀ったと考えられる御末社と呼ばれる

もののようです

『稲荷社・天手長男社・姥神社』

『御嶽大神』

『雷電社』

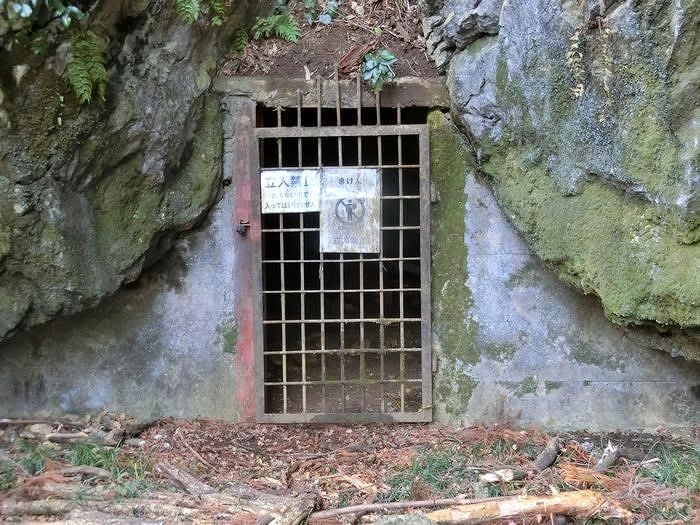

冒頭の埼玉県神社庁HP「埼玉県の神社を探す」の抜粋文に出てくる守邦親王が寓していたという

『東王寺』です。

氷川神社から西方に直線距離にして約420mの場所にある現在は無住のお寺です。

守邦親王は鎌倉幕府最後の将軍(9代)で、元弘3年(1333年)に鎌倉幕府が滅亡すると将軍職を辞

し、幕府滅亡後の3か月後に薨去したと伝えられていますが、その状況は全く不明とのことです。

そんなことから、守邦親王は幕府滅亡後、ときがわ町の慈光寺山麓にあたる上古寺のこの東王寺に

寓し、更に小川町大塚の梅香岡に仮寓し、八幡神社を勧請したという伝承があります。

あくまで伝説の域を出ない話かとは思いますが、ここ上古寺氷川神社とも関係あるような話があった

とは知りませんでした。

余談ですが、この東王寺の写真は上記の守邦親王伝説の話の中に書くつもりで1年半以上も前に撮っ

てあったものですが、結局は東王寺については触れずにいましたので、この写真は宙に浮いた状態に

なっていました。今回、こうした形ではありますが、東王寺の写真をこじつけで使ってみた次第です。

参拝日:令和3年(2021)1月16日(土)