■2015.09.29 平日の紅葉登山へ

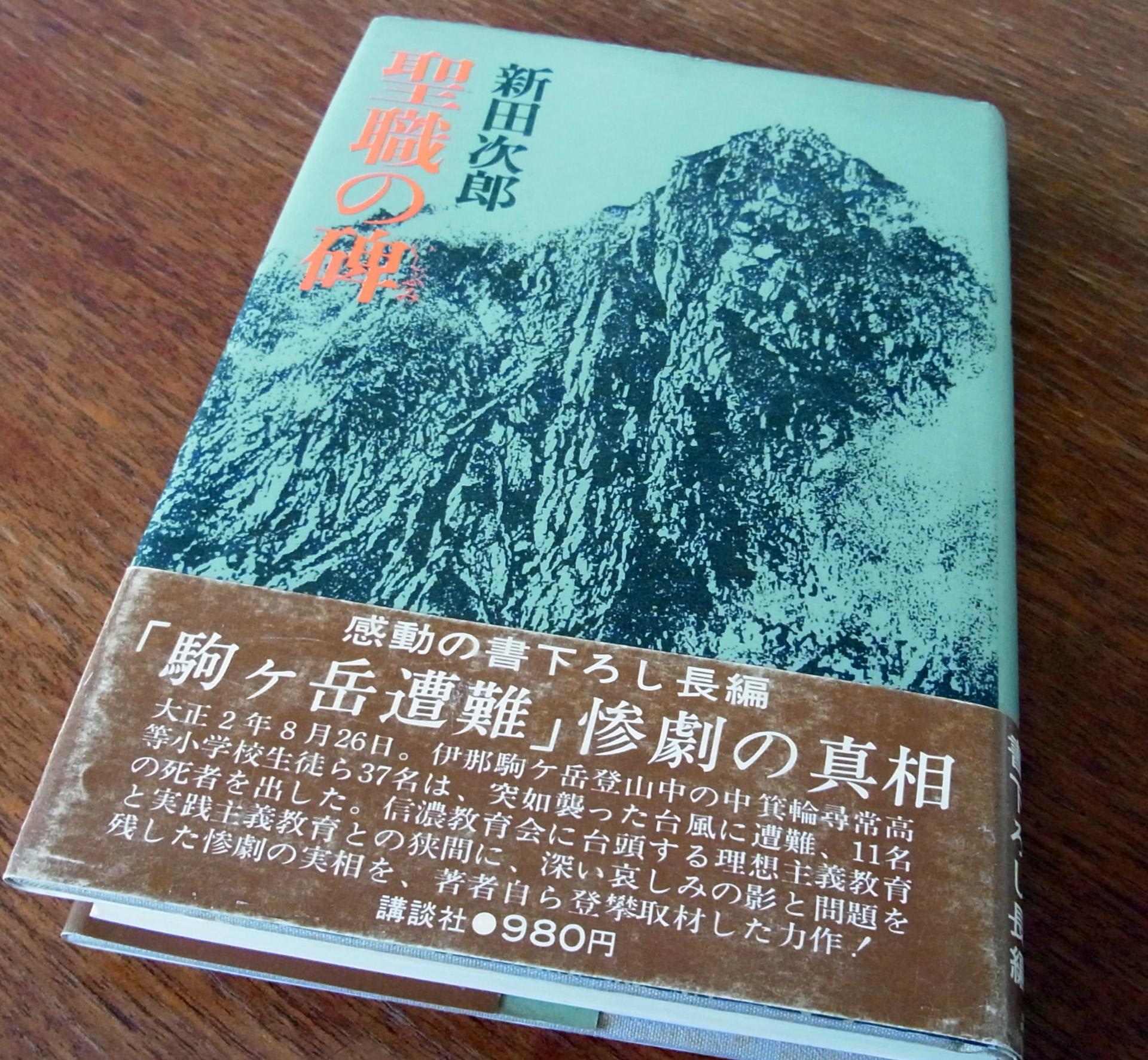

少し前に新田次郎の「聖職の碑」初版本を入手し一気に読んだ。

内容は1913年(大正2年)に起きた山岳遭難事故(学校登山での)の話で場所は木曽駒ヶ岳。

この学校登山のルートで既に桂木場から将棊頭山や馬の背から濃ヶ池までは歩いているので空白の宝剣山荘から濃ヶ池までを歩く事に。

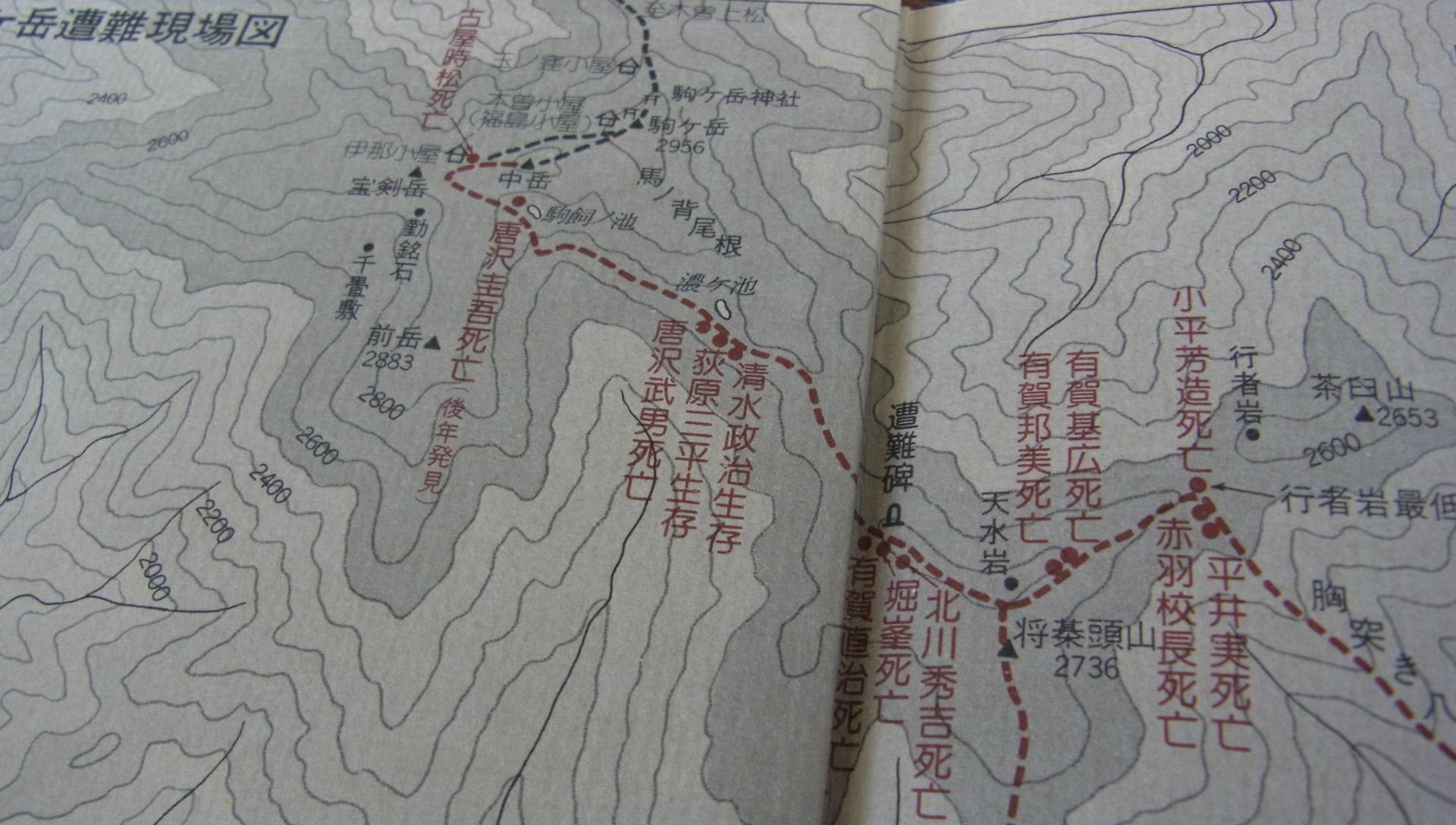

組んだルートは千畳敷→乗越浄土→駒飼ノ池→濃ヶ池→記念碑→将棊頭山→木曽駒ヶ岳→中岳→千畳敷

9.5kmのコースタイムは6時間30分。

自宅を2時に出発し4時50分の菅の台バスターミナルに到着。(9割方下道です)

平日にも関わらず相変わらず人が並んでいる。

7:30 千畳敷着

読み通りガスも掛っていない。

稼いだ標高を下げ「濃ヶ池」方面へ。

伊勢滝

黄葉が綺麗だ。

紅葉のピークは数日過ぎたようだ。

馬の背方面。

9:05 濃ヶ池。数名の登山者。

濃ヶ池から馬の背の南面

たぶんこの岩陰で先生と生徒が風雨を凌いだ(聖職の碑)

少し標高を上げて。

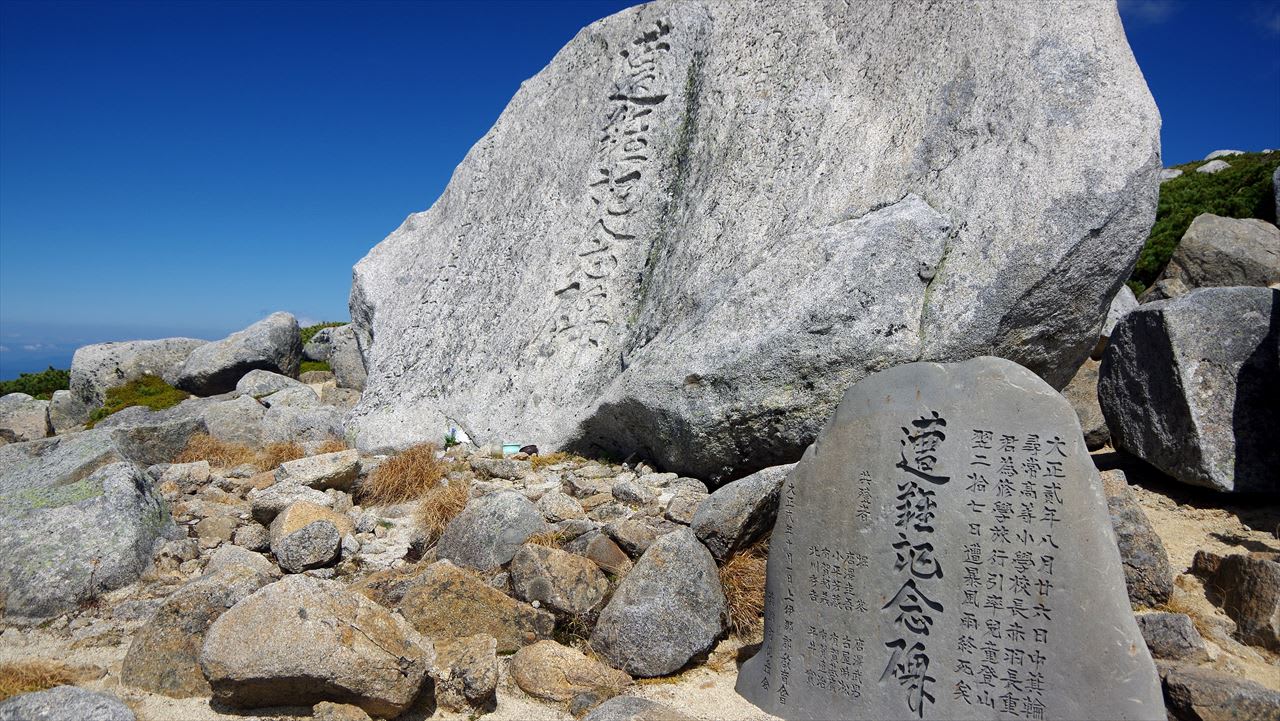

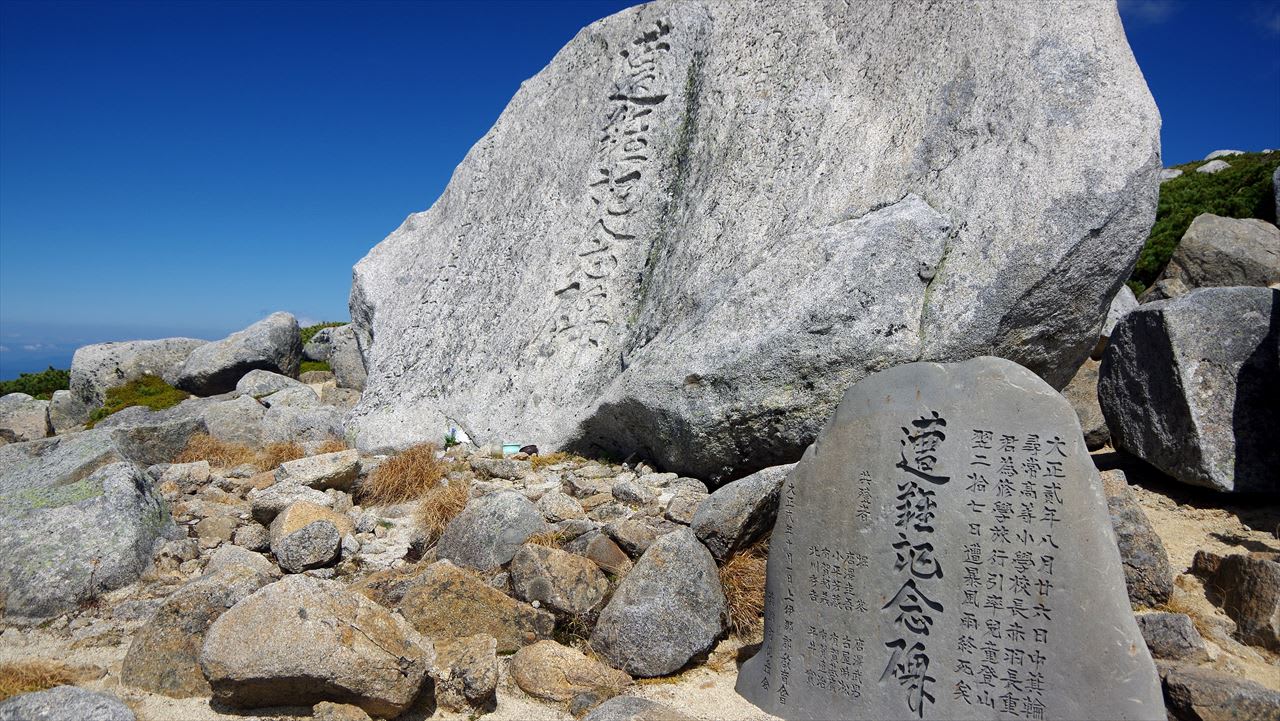

遭難記念碑(何故記念碑かは本を読めば分かります)

『遭難記念碑(聖職の碑)

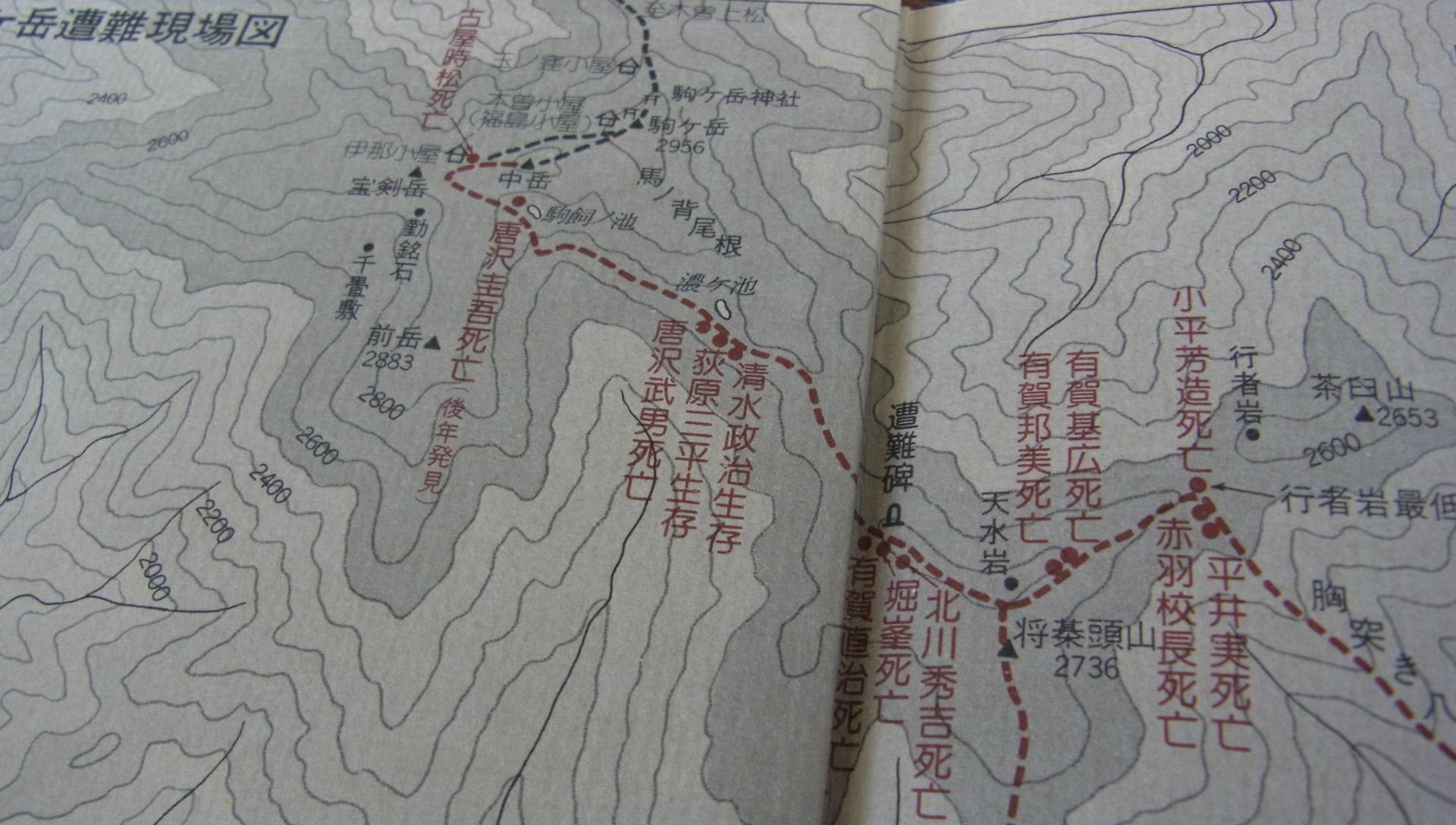

大正2年(1913)8月26日中箕輪尋常高等小学校の教師,児童,同窓生37名は急変した台風の中を伊那小屋(現宝剣山荘)の破小屋を修理して仮夜を送らんとしたが果たせず,翌27日未明から暴風雨をついて下山をはじめ,駒飼ノ池,濃ヶ池,将棊頭にわたり三三伍々に分散したが力尽きて赤羽校長以下11名が遭難死した。』

この碑は元々ここにある岩(自然石)を石工が文字を刻んだものです。

この遭難で西駒山荘が作られた。

天水岩・・・雨水(天水)が溜まって日照りでも枯れないと言われています。

10:20 将棊頭山。

奥に御嶽山

さあ木曽駒ヶ岳まで戻りますか。

夏でもこの稜線が牙を向くこともある。

先に読んだ「黒部の山賊」の中で伊藤さんがゴアテックスなどの雨具の誕生で夏の遭難死は劇的に少なくなったと語っている。

12:06 木曽駒ヶ岳。誰だこれを付けたのは?

宝剣と空木方面。

茶臼岳までの稜線と紅葉。

千畳敷鳥瞰。

最高の景色ですね。

13:10 千畳敷着。

今回はこれで楽をしました。

何とかギリギリ紅葉に間に合った。

当初は桂木場からの周回を検討したがコースタイム13時間となる為、楽ちんロープウェイとした。でも8時間くらいで行けたかもしれない。

コースタイムが甘いようだ。

今回の山行で「聖職の碑」コースはすべて歩いたことになる。

もう一度読み直してみよう。

帰路は松川まで戻り清風苑で温泉に。

夕方の足助街道は朝程快適には走れず豊田松平まで1時間40分掛る(行きは1時間20分)

■コースタイム合計:5時間34分(行動:4時間34分、休憩:1時間0分)

千畳敷07:30→08:03乗越浄土→08:18駒飼ノ池→08:53濃ヶ池09:24→09:38濃ヶ池分岐→09:53遭難記念碑(聖職の碑)→10:05将棊頭山→10:21遭難記念碑(聖職の碑)→11:52木曽駒ヶ岳→中岳12:23→13:04千畳敷

■聖職の碑

良く訪問する三重県の日帰り温泉施設で古本の販売をしており温泉上がりに見るのは楽しみの一つである。

過去にも山に関する本を何冊が購入しているが今回は古本の中から新田二郎の「聖職の碑」初版本を見つけ買い求めた。

将棊頭山から10分程度西(木曽駒側)に行った所に遭難記念碑があり過去に2度程通過している。どうしてここに碑があるかわ知っていたが詳細まで知るよしはなかった。今回初版本を買い求め早速読み始める。

赤羽校長先生を含め児童と合わせて11名が遭難死してる。作者もこれを書くにあたり同じルートを何度も巡っているし地元での資料や関係者への聞き込み詳細に行っている。

読んでいる中で当時の情景が描写されており山登りを趣味とする自分も脳裏に浮かんでくる。

そして今回空白のルートを歩きルートが繋がったし11名が亡くなった大体の場所もほぼ確認できた。

駒飼ノ池付近も稜線からは標高を下げているが木々の背が低いことから風が抜ける場所だと分かる。

他の場所(記念碑のある付近、将棊頭から茶臼側方面の稜線、行者岩鞍部)も悪天候時は強風域となる場所だ。

この遭難の生存者は先にあげた写真にある濃ヶ池の岩陰でビバークした先生と児童の2名でそれ以外は稜線から下がった樹林帯まで辿り付いた児童達である。

現在でも

実践主義教育を掲げた赤羽校長の修学旅行登山の思想は脈々と受け継がれ、遭難記念碑は風雪に耐えて、いささかも動ずることなく、夏になると必ず登って来る中学生たちが捧げる花束に飾られている。(聖職の碑本文一部引用)

少し前に新田次郎の「聖職の碑」初版本を入手し一気に読んだ。

内容は1913年(大正2年)に起きた山岳遭難事故(学校登山での)の話で場所は木曽駒ヶ岳。

この学校登山のルートで既に桂木場から将棊頭山や馬の背から濃ヶ池までは歩いているので空白の宝剣山荘から濃ヶ池までを歩く事に。

組んだルートは千畳敷→乗越浄土→駒飼ノ池→濃ヶ池→記念碑→将棊頭山→木曽駒ヶ岳→中岳→千畳敷

9.5kmのコースタイムは6時間30分。

自宅を2時に出発し4時50分の菅の台バスターミナルに到着。(9割方下道です)

平日にも関わらず相変わらず人が並んでいる。

7:30 千畳敷着

読み通りガスも掛っていない。

稼いだ標高を下げ「濃ヶ池」方面へ。

伊勢滝

黄葉が綺麗だ。

紅葉のピークは数日過ぎたようだ。

馬の背方面。

9:05 濃ヶ池。数名の登山者。

濃ヶ池から馬の背の南面

たぶんこの岩陰で先生と生徒が風雨を凌いだ(聖職の碑)

少し標高を上げて。

遭難記念碑(何故記念碑かは本を読めば分かります)

『遭難記念碑(聖職の碑)

大正2年(1913)8月26日中箕輪尋常高等小学校の教師,児童,同窓生37名は急変した台風の中を伊那小屋(現宝剣山荘)の破小屋を修理して仮夜を送らんとしたが果たせず,翌27日未明から暴風雨をついて下山をはじめ,駒飼ノ池,濃ヶ池,将棊頭にわたり三三伍々に分散したが力尽きて赤羽校長以下11名が遭難死した。』

この碑は元々ここにある岩(自然石)を石工が文字を刻んだものです。

この遭難で西駒山荘が作られた。

天水岩・・・雨水(天水)が溜まって日照りでも枯れないと言われています。

10:20 将棊頭山。

奥に御嶽山

さあ木曽駒ヶ岳まで戻りますか。

夏でもこの稜線が牙を向くこともある。

先に読んだ「黒部の山賊」の中で伊藤さんがゴアテックスなどの雨具の誕生で夏の遭難死は劇的に少なくなったと語っている。

12:06 木曽駒ヶ岳。誰だこれを付けたのは?

宝剣と空木方面。

茶臼岳までの稜線と紅葉。

千畳敷鳥瞰。

最高の景色ですね。

13:10 千畳敷着。

今回はこれで楽をしました。

何とかギリギリ紅葉に間に合った。

当初は桂木場からの周回を検討したがコースタイム13時間となる為、楽ちんロープウェイとした。でも8時間くらいで行けたかもしれない。

コースタイムが甘いようだ。

今回の山行で「聖職の碑」コースはすべて歩いたことになる。

もう一度読み直してみよう。

帰路は松川まで戻り清風苑で温泉に。

夕方の足助街道は朝程快適には走れず豊田松平まで1時間40分掛る(行きは1時間20分)

■コースタイム合計:5時間34分(行動:4時間34分、休憩:1時間0分)

千畳敷07:30→08:03乗越浄土→08:18駒飼ノ池→08:53濃ヶ池09:24→09:38濃ヶ池分岐→09:53遭難記念碑(聖職の碑)→10:05将棊頭山→10:21遭難記念碑(聖職の碑)→11:52木曽駒ヶ岳→中岳12:23→13:04千畳敷

■聖職の碑

良く訪問する三重県の日帰り温泉施設で古本の販売をしており温泉上がりに見るのは楽しみの一つである。

過去にも山に関する本を何冊が購入しているが今回は古本の中から新田二郎の「聖職の碑」初版本を見つけ買い求めた。

将棊頭山から10分程度西(木曽駒側)に行った所に遭難記念碑があり過去に2度程通過している。どうしてここに碑があるかわ知っていたが詳細まで知るよしはなかった。今回初版本を買い求め早速読み始める。

赤羽校長先生を含め児童と合わせて11名が遭難死してる。作者もこれを書くにあたり同じルートを何度も巡っているし地元での資料や関係者への聞き込み詳細に行っている。

読んでいる中で当時の情景が描写されており山登りを趣味とする自分も脳裏に浮かんでくる。

そして今回空白のルートを歩きルートが繋がったし11名が亡くなった大体の場所もほぼ確認できた。

駒飼ノ池付近も稜線からは標高を下げているが木々の背が低いことから風が抜ける場所だと分かる。

他の場所(記念碑のある付近、将棊頭から茶臼側方面の稜線、行者岩鞍部)も悪天候時は強風域となる場所だ。

この遭難の生存者は先にあげた写真にある濃ヶ池の岩陰でビバークした先生と児童の2名でそれ以外は稜線から下がった樹林帯まで辿り付いた児童達である。

現在でも

実践主義教育を掲げた赤羽校長の修学旅行登山の思想は脈々と受け継がれ、遭難記念碑は風雪に耐えて、いささかも動ずることなく、夏になると必ず登って来る中学生たちが捧げる花束に飾られている。(聖職の碑本文一部引用)