道元禅師の著書に以下のような言葉がある。坐禅にもいろいろあるということである。

『龍樹祖師いわく。坐禅はすなわち諸佛の法なり。しかも外道も亦坐禅あり。

しかりといえども外道は着味の過あり。邪見の刺あり。ゆえに諸佛菩薩の坐禅に同じからず。二乗声聞も亦坐禅あり、然りと雖も、二乗は自調の心あり。涅槃を求むるの趣あり。ゆえに諸佛菩薩の坐禅に同じからず (永平広録 巻七)』

それについて、内山興正老師が解説されていて、以下は「自分と自己」という文章の一部引用である。

【つまり外道の人もーーたとえばインドのヨガの人なども坐禅するし、日本の生長の家の人でも、神想観といって坐禅みたいなことをやるわけです。「然りといえども、外道は着味(じゃくみ)の過あり、邪見の刺あり」と出ていますが、何か色合いがついている。味付けがしてあり、坐禅すると健康にいいとか、頭がよくなる、とかいう。インドの人たちは、坐禅して昇天の福を得ようとか、来世は天人に生まれ変わろうというのが殆どで「ゆえに諸仏菩薩の坐禅に同じからず」といいます。

それから又「二乗声聞も亦坐禅あり、然りと雖も、二乗は自調の心あり。涅槃を求むるの趣あり。ゆえに諸仏菩薩の坐禅に同じからず」とあります。いま南方佛教の人たちは、坐禅してだんだん煩悩を細めていって、最後にはそれを全く無にするという。これはいわゆるの「自調の心」であり、最後には煩悩を断滅してニルバーナをえようというので、そういうつもりになっています。

ところが「諸佛菩薩の坐禅」というのは、これに反して「坐禅はまっすぐにただ坐禅する」という一事に尽きます。坐禅するーーただそれだけで、何の「つもり」ももたない。これが本当の坐禅であり、これを「祇管打坐(しかんたざ)」といいます。

ところがみんなそうじゃないでしょう。皆さんたち、どういうつもりで坐禅しているか知らないが、折角、坐禅するのだから、ちょっとはよくならなければ損だと思う。--これは人間のアタマの計算であって、つまり人間社会分の一の小さな人間の打算勘定です。今はそういう会社なんかも沢山あるじゃないですか。

このごろ坐禅による研修とか練成とかいうのが流行っていて、社員に坐禅させる。社員に坐禅させるなんて、いかにも時間の無駄なようだが、しかしそのあとで能率が上がるから、けっして損にはならないといいます。これはなるで鶏に卵を産ませるために、いい餌を食わせても損にはならないというのと、どこが違う。人間の計算はいつでもそういう打算をする。--これはほんとうの生命の実物としての坐禅になりません。

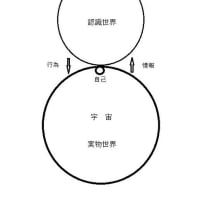

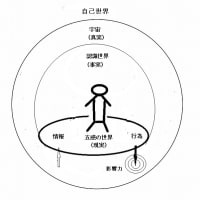

いま道元禅師の坐禅は、どこまでも坐禅するという生命の実物をただすることです。坐禅するという現ナマの生命体験をいまここでやることです。われわれ坐禅中、頭に何も浮かばないのではありません。しかしもしこの場合、坐禅中に浮かんだ思いのどれかに首をつっこみ、その一事を追っているなら、これはもう小さな自分の考え事でしかなくなってしまっています。そうでなし。いまわれわれのする坐禅は、ただこの生命体験を生命体験のまま一切手放し。そうすると一切人間社会というのも自己の風景。またいろいろな思いが浮かんできても、一切手放しで、浮かぶは浮かぶにまかせ、消えるは消えるにまかせている。このときすべては自己の生命の風景でしかなくなっています。一切手放しで、自己の生命の風景を生命の風景として観ているーーそういうのを黙照禅という。黙ってただ照らしている坐禅だからです。】

そういう坐禅はいくらやっても何にもならない。

宇宙と一体であり完全であり完結している。もう足し前が要らないのである。

でも、そんな坐禅に物足りなさを感じるのは仕方がないところもあるが物足りぬままそれでも坐っている大事。

それを沢木興道老師は「坐禅しても何にもならぬ。その何にもならぬということが分からないと本当に何にもならぬ」と言われているが、山下氏は

その教えが耳に届かなかったということなのだろう。

さて、マインドフルネスは宗教色を持たないということだから、外道禅である。

南方仏教は二乗禅、山下氏はその二つをブレンドしてしまった。

それに仏、菩薩の禅をチャンポンしようというのだから、とんでもない話である。(外道、二乗は差別だという今日的な人権感覚で思われる人もいるだろうが、当時の言葉であるからそのまま使わせて貰った、容赦頂こう)

大乗禅は命の坐禅、無所得の坐禅である。思いの効用を説く有所得の坐禅と一緒にできるはずもない。

瞑想なんてものは寝たら消えてしまうものだ。命は寝ていてもちゃんと働いている。

安泰寺の本堂に「帰命」という言葉の扁額が掲げられている。内山老師の揮毫によるものである。毎日、何を見ていたのだと言いたい。

(続く)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます