改訂しました。

枼 ヨウ・は 木部

解字 甲骨文は、三枚の葉が木の上にある形の象形で木の葉を意味する。金文は上部で、十十十(三枚の葉)が下部で連結し、その下に木がつく形。篆文は中央の十が大きくその下の左右に十がついて連結し、下に木がつく。隷書(漢代)は十十が乚の上に乗り、下に木がつく形を経て現在の「世+木」に変化した枼になった。枼は葉の古字である。また、上部が世(三十年で一世代)であるために世の中の意で用いられることがある。

意味 (1)は(枼)。木の葉の古字。(2)薄い木片。(=牒)(3)音符になるとき「世セイ」の意味で用いられることがある。

イメージ

「葉の古字」(枼・葉・笹)

葉のように「うすっぺらい」(蝶・鰈・牒・諜・喋)

「世の代替字」(緤・渫)

音の変化 ヨウ:枼・葉 チョウ:蝶・鰈・牒・諜・喋 セツ:緤・渫 ささ:笹

葉の古字

葉 ヨウ・は 艸部

解字 「艸(くさ)+枼(葉の古字)」の会意形声。枼は葉の古字で、もともと葉の意。それに艸(くさ)を付けて葉の意味を明確にした字。

意味 (1)は(葉)。草木の葉。「紅葉コウヨウ」「落葉ラクヨウ」「葉脈ヨウミャク」「針葉樹シンヨウジュ」(2)葉の形をしたもの。「前頭葉ゼントウヨウ」(頭の前方にある大脳半球の一部)「肺葉ハイヨウ」(肺が木の葉のように分かれる各々の部分)(3)紙など薄いものを数える語。「一葉イチヨウ」

笹 <国字> ささ 竹部

解字 「竹(たけ)+世(枼の略体=葉の古字)」の会意。葉ばかりで幹がない竹。ささ。

笹の自生する場所(「巨大な笹の葉を採る」より)

意味 (1)ささ(笹)。背の低い竹の総称。「笹舟ささぶね」「笹飴ささあめ」(2)笹の葉のような形。「笹身ささみ」(ニワトリの、笹の葉のような形をした、やわらかい胸の肉)(3)姓。「笹部ささべ」「笹岡ささおか」「笹田ささだ」「笹山ささやま」

うすっぺらい

蝶 チョウ 虫部

解字 「虫(むし)+枼(うすっぺらい)」の会意形声。うすっぺらい葉のような羽をもつ虫。

意味 (1)ちょう(蝶)。ちょうちょ。ちょうちょう。「蝶々チョウチョ」「胡蝶コチョウ」(蝶の異称)(2)蝶に似たもの。「蝶番ちょうつがい」「蝶結び」(紐や帯を蝶の形に似せて結ぶこと)

鰈 チョウ・かれい 魚部

解字 「魚(さかな)+枼(うすっぺらい)」の会意形声。うすっぺらい魚。

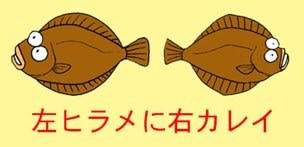

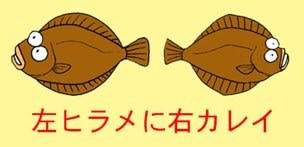

意味 かれい(鰈)。浅い海の底にすむ平べったい魚。海底にすむのに適応し両目が底と反対側につくよう進化した。カレイ科の硬骨魚の総称。両目は腹を下にすると右になり、似た魚であるヒラメと区別できる。「笹鰈ささがれい」(ヤナギムシガレイの生干し。笹の葉に似ていることから)

「左(ひだり)、鮃ひらめに右、鰈かれい」

腹を手前に置いて左に顔があるのがヒラメ,右にあるのがカレイ。

牒 チョウ・ふだ 片部

解字 「片(きれはし)+枼(うすっぺらい)」の会意形声。薄い木札。

意味 (1)ふだ(牒)。文書を記した木の札。書きつけ。「符牒フチョウ」(しるし。記号)「牒状チョウジョウ」(順番に回して用件を伝える書状。まわしぶみ)(2)役所の公文書。「官牒カンチョウ」(太政官からの公文書)「通牒ツウチョウ」(書面で通知すること)「最後通牒サイゴツウチョウ」

諜 チョウ 言部

解字 「言(ことば)+枼(うすっぺらい)」の会意形声。敵地に入り、うすっぺらな軽い言葉を使って相手の反応をさぐること。

意味 (1)まわしもの。しのび。スパイ。「諜者チョウシャ」「間諜カンチョウ」(敵の間に入る諜者)(2)うかがう。さぐる。「諜報チョウホウ」(さぐって報せる)

喋 チョウ・しゃべる 口部

解字 「口(くち)+枼(うすっぺらい)」 の会意形声。内容のないうすっぺらい言葉をしゃべること。

意味 しゃべる(喋る)。口数が多い。「喋喋チョウチョウ」(ぺらぺらとしゃべる)「喋喋喃喃チョウチョウナンナン」(男女がうちとけて語り合うこと。喃喃ナンナンも、しゃべる意)

世の代替字

緤 セツ・きずな 糸部

解字 「糸(いと)+枼(=世セイ⇒セツ)」の形声。枼は世と代替されることがある。紲セツは、「糸(ひも)+世(長い時間。三十年)」で、長い間、紐でつながれること。馬や牛を紐で杭などにつなぐ意で束縛すること。「きずな(絆)」という言葉は近年、人と人の結びつきという意味で用いられるが、緤にはその意味はない。

意味 (1)きずな(緤)。=紲セツ。「縲緤ルイセツ」(まつわるひも。やっかいな束縛)(2)つなぐ。「緤馬セツバ」(馬をつなぐ)

渫 セツ・さらう 氵部

解字 「氵(水)+枼(=世セイ⇒セツ)」の形声。セツは泄セツ(=排泄ハイセツ。不要なものを体外に出す)に通じる。渫の字では、川や溝の中の不要なものを取り出す意味になる。

意味 さらう(渫う)。河川や溝の水深を深くするため水底の泥や砂などを除きとる。「浚渫シュンセツ」(水底の土砂や石をさらうこと)「浚渫船シュンセツセン」「井渫セイセツ」(井戸さらい)「井渫不食セイセツフショク」(井(せい)渫(さら)えども食せず。井戸がきれいになっても飲用としない。賢者が登用されないままでいる)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

枼 ヨウ・は 木部

解字 甲骨文は、三枚の葉が木の上にある形の象形で木の葉を意味する。金文は上部で、十十十(三枚の葉)が下部で連結し、その下に木がつく形。篆文は中央の十が大きくその下の左右に十がついて連結し、下に木がつく。隷書(漢代)は十十が乚の上に乗り、下に木がつく形を経て現在の「世+木」に変化した枼になった。枼は葉の古字である。また、上部が世(三十年で一世代)であるために世の中の意で用いられることがある。

意味 (1)は(枼)。木の葉の古字。(2)薄い木片。(=牒)(3)音符になるとき「世セイ」の意味で用いられることがある。

イメージ

「葉の古字」(枼・葉・笹)

葉のように「うすっぺらい」(蝶・鰈・牒・諜・喋)

「世の代替字」(緤・渫)

音の変化 ヨウ:枼・葉 チョウ:蝶・鰈・牒・諜・喋 セツ:緤・渫 ささ:笹

葉の古字

葉 ヨウ・は 艸部

解字 「艸(くさ)+枼(葉の古字)」の会意形声。枼は葉の古字で、もともと葉の意。それに艸(くさ)を付けて葉の意味を明確にした字。

意味 (1)は(葉)。草木の葉。「紅葉コウヨウ」「落葉ラクヨウ」「葉脈ヨウミャク」「針葉樹シンヨウジュ」(2)葉の形をしたもの。「前頭葉ゼントウヨウ」(頭の前方にある大脳半球の一部)「肺葉ハイヨウ」(肺が木の葉のように分かれる各々の部分)(3)紙など薄いものを数える語。「一葉イチヨウ」

笹 <国字> ささ 竹部

解字 「竹(たけ)+世(枼の略体=葉の古字)」の会意。葉ばかりで幹がない竹。ささ。

笹の自生する場所(「巨大な笹の葉を採る」より)

意味 (1)ささ(笹)。背の低い竹の総称。「笹舟ささぶね」「笹飴ささあめ」(2)笹の葉のような形。「笹身ささみ」(ニワトリの、笹の葉のような形をした、やわらかい胸の肉)(3)姓。「笹部ささべ」「笹岡ささおか」「笹田ささだ」「笹山ささやま」

うすっぺらい

蝶 チョウ 虫部

解字 「虫(むし)+枼(うすっぺらい)」の会意形声。うすっぺらい葉のような羽をもつ虫。

意味 (1)ちょう(蝶)。ちょうちょ。ちょうちょう。「蝶々チョウチョ」「胡蝶コチョウ」(蝶の異称)(2)蝶に似たもの。「蝶番ちょうつがい」「蝶結び」(紐や帯を蝶の形に似せて結ぶこと)

鰈 チョウ・かれい 魚部

解字 「魚(さかな)+枼(うすっぺらい)」の会意形声。うすっぺらい魚。

意味 かれい(鰈)。浅い海の底にすむ平べったい魚。海底にすむのに適応し両目が底と反対側につくよう進化した。カレイ科の硬骨魚の総称。両目は腹を下にすると右になり、似た魚であるヒラメと区別できる。「笹鰈ささがれい」(ヤナギムシガレイの生干し。笹の葉に似ていることから)

「左(ひだり)、鮃ひらめに右、鰈かれい」

腹を手前に置いて左に顔があるのがヒラメ,右にあるのがカレイ。

牒 チョウ・ふだ 片部

解字 「片(きれはし)+枼(うすっぺらい)」の会意形声。薄い木札。

意味 (1)ふだ(牒)。文書を記した木の札。書きつけ。「符牒フチョウ」(しるし。記号)「牒状チョウジョウ」(順番に回して用件を伝える書状。まわしぶみ)(2)役所の公文書。「官牒カンチョウ」(太政官からの公文書)「通牒ツウチョウ」(書面で通知すること)「最後通牒サイゴツウチョウ」

諜 チョウ 言部

解字 「言(ことば)+枼(うすっぺらい)」の会意形声。敵地に入り、うすっぺらな軽い言葉を使って相手の反応をさぐること。

意味 (1)まわしもの。しのび。スパイ。「諜者チョウシャ」「間諜カンチョウ」(敵の間に入る諜者)(2)うかがう。さぐる。「諜報チョウホウ」(さぐって報せる)

喋 チョウ・しゃべる 口部

解字 「口(くち)+枼(うすっぺらい)」 の会意形声。内容のないうすっぺらい言葉をしゃべること。

意味 しゃべる(喋る)。口数が多い。「喋喋チョウチョウ」(ぺらぺらとしゃべる)「喋喋喃喃チョウチョウナンナン」(男女がうちとけて語り合うこと。喃喃ナンナンも、しゃべる意)

世の代替字

緤 セツ・きずな 糸部

解字 「糸(いと)+枼(=世セイ⇒セツ)」の形声。枼は世と代替されることがある。紲セツは、「糸(ひも)+世(長い時間。三十年)」で、長い間、紐でつながれること。馬や牛を紐で杭などにつなぐ意で束縛すること。「きずな(絆)」という言葉は近年、人と人の結びつきという意味で用いられるが、緤にはその意味はない。

意味 (1)きずな(緤)。=紲セツ。「縲緤ルイセツ」(まつわるひも。やっかいな束縛)(2)つなぐ。「緤馬セツバ」(馬をつなぐ)

渫 セツ・さらう 氵部

解字 「氵(水)+枼(=世セイ⇒セツ)」の形声。セツは泄セツ(=排泄ハイセツ。不要なものを体外に出す)に通じる。渫の字では、川や溝の中の不要なものを取り出す意味になる。

意味 さらう(渫う)。河川や溝の水深を深くするため水底の泥や砂などを除きとる。「浚渫シュンセツ」(水底の土砂や石をさらうこと)「浚渫船シュンセツセン」「井渫セイセツ」(井戸さらい)「井渫不食セイセツフショク」(井(せい)渫(さら)えども食せず。井戸がきれいになっても飲用としない。賢者が登用されないままでいる)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます