改訂しました。

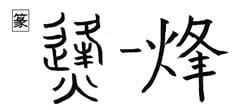

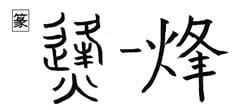

夆 ホウ 夊部 féng・páng

解字 甲骨文字は「下向きの足+ホウ(土盛りに植物を植えた形⇒丰)」の形声。下向きの足は相手が向こうからやってくる形であり、ホウの音で逢着(出あう)する意であろう」(甲骨文字辞典)。金文は「夊(下向きの足)+ホウ(土盛りに植物を植えた形)」となり、篆文は「夂+丰の初文」となり、現代字は「夂+丰(ホウ)」の夆となった。あう・であう意味であるが、辶(すすむ)をつけた逢ホウの原字であり、また夆ホウで音符の役割をする。

意味 あう。であう。=逢。

イメージ

「出合う」(逢・縫・篷・烽)

「形声字」(峰・蜂・鋒・蓬)

音の変化 ホウ:逢・縫・篷・烽・峰・蜂・鋒・蓬

出合う

逢 ホウ・あう 辶部しんにょう féng

解字 「辶(ゆく)+夆(出合う)」の会意形声。辶(ゆく)をつけて出合う意味を強めた字。常用漢字でないため、二点しんにょう。(なお、スマホは一点しんにょうで表示されている)

意味 (1)あう(逢う)。出合う。「逢着ホウチャク」(でくわす)「逢遇ホウグウ」(出会う。ふと出会う)「逢引あいびき」(逢うのを手引きする)(2)むかえる。「逢迎ホウイン」(出迎えて接待する)

縫 ホウ・ぬう 糸部

解字 「糸+逢(出合う)」の会意形声。布と布を出合わせて糸を通し、縫い合わせること。

意味 (1)ぬう(縫う)。ぬいあわせる。「裁縫サイホウ」「縫合ホウゴウ」(縫い合わせる)「縫製ホウセイ」(縫って作る)(2)とりつくろう。「弥縫ビホウ」(失敗などを一時的にとりつくろう)

篷 ホウ・とま 竹部 péng

烏篷舟(船で行く上海の旅 その二 (紹興・寧波)

解字 「竹(たけ)+逢(出合う)」の会意形声。竹を編んだ覆いを舟の上に合わせること。小舟の覆いをいう。

意味 (1)とま(篷)。竹などで編んだ舟の覆い。「篷舟とまぶね」「烏篷舟ウホウぶね」(雨をはじくため黒い(烏からす)塗料を篷に塗った舟)(2)ふね。小舟。「釣篷チョウホウ」(釣り舟)「孤篷コホウ」(一艘の孤独な舟)

烽 ホウ・のろし 火部 fēng

解字 篆文は「火+逢(出合う)」の㷭となっており、こちらの火を合図として次の場所へ伝え(出合わせ)、受けた方は火を焚いて別の場所へと次々に敵の襲来を伝えてゆく火煙。現代字は逢⇒夆に変化した烽となった。

明代建築の烽火台(中国ネットから)

意味 のろし(烽)。敵の襲来の合図のため高くあげる煙。「烽火ホウカ」(のろし。とぶひ)「烽煙ホウエン」「烽火台ホウカダイ」(烽をあげる低い塔のような構造物)「烽櫓ホウロ」(のろしを上げる望楼)

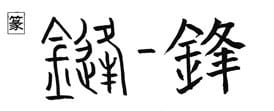

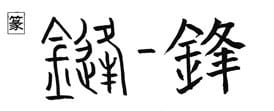

鋒 ホウ・ほこ・ほこさき 金部 fēng

解字 篆文は「金(金属)+逢(出会う)」の会意形声。戦さで兵が出会ったとき使用する、鋭く尖った武具の鋒(ほこ)および鋒先をいう。

意味 (1)ほこ(鋒)。ほこさき(鋒)。切っ先。鋭利な部分。鉾とも書く。「鋒先ほこさき」「鋒利ホウリ」(鋭利。するどい)「鋒鏑ホウテキ」(ほこさきと、やじり。転じて武器・兵器)(2)さきて。先陣。「先鋒センポウ」(3)勢いのするどい例え。「舌鋒ゼッポウ」(言葉のほこ先がするどい)(4)筆の先。「筆鋒ヒッポウ」(筆のほさき。筆のいきおい)

蜂 ホウ・はち 虫部 fēng

解字 「虫(むし)+夆(ホウ=鋒。ほこさき)」の形声。尾にするどい針をもつ昆虫。ハチ。

意味 (1)はち(蜂)。「蜜蜂みつばち」「蜂巣ホウソウ」(はちの巣)「養蜂ヨウホウ」(蜂を飼育する)(2)むらがる。むれる。「蜂起ホウキ」(一斉に起きる)「蜂出ホウシュツ」(むらがって出る)

形声字

峰[峯] ホウ・みね 山部 fēng

解字 「山(やま)+夆(ホウ)」の形声。篆文の[説文解字]は峯と書き「山の耑(=端。先端)也(なり)。山に従い夆の聲(声)」とし山のみね(峰)の意、楷書は山が左についた峰になった。するどく尖った山のいただきを言う。

意味 みね(峰)。山のいただき。高い山。「高峰コウホウ」「秀峰シュウホウ」「霊峰レイホウ」(神仏をまつる神聖な山。信仰の対象となる山)「峰頂ホウチョウ」(峰のいただき)「孤峰コホウ」(周りから孤立している峰)

蓬 ホウ・よもぎ 艸部 péng

伸びてきた蓬 (よもぎ)(「季節の花300」より)

解字 「艸(くさ)+逢(ホウ)」の形声。[説文解字]は「蒿(よもぎ)也。艸に従い逢の聲(声)」とする。よもぎはキク科の多年草で、日当たりのよい原野や道端などに集団を作って生え、高さは1m前後になる。春の地表に生えた若芽は食用になり、餅に入れられることから、モチグサ(餅草)ともよばれる。灸のもぐさや漢方薬の原料になるなど利用される一方、繁殖力の強さから雑草と見なされることが多い。日本のヨモギのイメージをこえて中国ではいろんな意味で用いる。

意味 (1)[日本]よもぎ(蓬)。もちぐさ。「蓬餅よもぎもち」(2)[中国]よもぎを家屋などに利用する。「蓬戸ホウコ」(ヨモギで編んだ粗末な戸。粗末な家)「蓬門ホウモン」(よもぎを編んで作った門。貧しい家。隠者の家)「蓬矢ホウシ」(よもぎの茎で作った矢。邪気をはらう)(3)物の乱れているさま。「蓬髪ホウハツ」(蓬のようにのびて乱れた髪)「蓬首ホウシュ」(髪のみだれた頭)(4)「蓬莱ホウライ」とは、東海中にあり仙人が住み不老不死の地とされる山。また、これをかたどり松竹梅、鶴亀、尉と姥を配した祝儀の飾り物。

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

夆 ホウ 夊部 féng・páng

解字 甲骨文字は「下向きの足+ホウ(土盛りに植物を植えた形⇒丰)」の形声。下向きの足は相手が向こうからやってくる形であり、ホウの音で逢着(出あう)する意であろう」(甲骨文字辞典)。金文は「夊(下向きの足)+ホウ(土盛りに植物を植えた形)」となり、篆文は「夂+丰の初文」となり、現代字は「夂+丰(ホウ)」の夆となった。あう・であう意味であるが、辶(すすむ)をつけた逢ホウの原字であり、また夆ホウで音符の役割をする。

意味 あう。であう。=逢。

イメージ

「出合う」(逢・縫・篷・烽)

「形声字」(峰・蜂・鋒・蓬)

音の変化 ホウ:逢・縫・篷・烽・峰・蜂・鋒・蓬

出合う

逢 ホウ・あう 辶部しんにょう féng

解字 「辶(ゆく)+夆(出合う)」の会意形声。辶(ゆく)をつけて出合う意味を強めた字。常用漢字でないため、二点しんにょう。(なお、スマホは一点しんにょうで表示されている)

意味 (1)あう(逢う)。出合う。「逢着ホウチャク」(でくわす)「逢遇ホウグウ」(出会う。ふと出会う)「逢引あいびき」(逢うのを手引きする)(2)むかえる。「逢迎ホウイン」(出迎えて接待する)

縫 ホウ・ぬう 糸部

解字 「糸+逢(出合う)」の会意形声。布と布を出合わせて糸を通し、縫い合わせること。

意味 (1)ぬう(縫う)。ぬいあわせる。「裁縫サイホウ」「縫合ホウゴウ」(縫い合わせる)「縫製ホウセイ」(縫って作る)(2)とりつくろう。「弥縫ビホウ」(失敗などを一時的にとりつくろう)

篷 ホウ・とま 竹部 péng

烏篷舟(船で行く上海の旅 その二 (紹興・寧波)

解字 「竹(たけ)+逢(出合う)」の会意形声。竹を編んだ覆いを舟の上に合わせること。小舟の覆いをいう。

意味 (1)とま(篷)。竹などで編んだ舟の覆い。「篷舟とまぶね」「烏篷舟ウホウぶね」(雨をはじくため黒い(烏からす)塗料を篷に塗った舟)(2)ふね。小舟。「釣篷チョウホウ」(釣り舟)「孤篷コホウ」(一艘の孤独な舟)

烽 ホウ・のろし 火部 fēng

解字 篆文は「火+逢(出合う)」の㷭となっており、こちらの火を合図として次の場所へ伝え(出合わせ)、受けた方は火を焚いて別の場所へと次々に敵の襲来を伝えてゆく火煙。現代字は逢⇒夆に変化した烽となった。

明代建築の烽火台(中国ネットから)

意味 のろし(烽)。敵の襲来の合図のため高くあげる煙。「烽火ホウカ」(のろし。とぶひ)「烽煙ホウエン」「烽火台ホウカダイ」(烽をあげる低い塔のような構造物)「烽櫓ホウロ」(のろしを上げる望楼)

鋒 ホウ・ほこ・ほこさき 金部 fēng

解字 篆文は「金(金属)+逢(出会う)」の会意形声。戦さで兵が出会ったとき使用する、鋭く尖った武具の鋒(ほこ)および鋒先をいう。

意味 (1)ほこ(鋒)。ほこさき(鋒)。切っ先。鋭利な部分。鉾とも書く。「鋒先ほこさき」「鋒利ホウリ」(鋭利。するどい)「鋒鏑ホウテキ」(ほこさきと、やじり。転じて武器・兵器)(2)さきて。先陣。「先鋒センポウ」(3)勢いのするどい例え。「舌鋒ゼッポウ」(言葉のほこ先がするどい)(4)筆の先。「筆鋒ヒッポウ」(筆のほさき。筆のいきおい)

蜂 ホウ・はち 虫部 fēng

解字 「虫(むし)+夆(ホウ=鋒。ほこさき)」の形声。尾にするどい針をもつ昆虫。ハチ。

意味 (1)はち(蜂)。「蜜蜂みつばち」「蜂巣ホウソウ」(はちの巣)「養蜂ヨウホウ」(蜂を飼育する)(2)むらがる。むれる。「蜂起ホウキ」(一斉に起きる)「蜂出ホウシュツ」(むらがって出る)

形声字

峰[峯] ホウ・みね 山部 fēng

解字 「山(やま)+夆(ホウ)」の形声。篆文の[説文解字]は峯と書き「山の耑(=端。先端)也(なり)。山に従い夆の聲(声)」とし山のみね(峰)の意、楷書は山が左についた峰になった。するどく尖った山のいただきを言う。

意味 みね(峰)。山のいただき。高い山。「高峰コウホウ」「秀峰シュウホウ」「霊峰レイホウ」(神仏をまつる神聖な山。信仰の対象となる山)「峰頂ホウチョウ」(峰のいただき)「孤峰コホウ」(周りから孤立している峰)

蓬 ホウ・よもぎ 艸部 péng

伸びてきた蓬 (よもぎ)(「季節の花300」より)

解字 「艸(くさ)+逢(ホウ)」の形声。[説文解字]は「蒿(よもぎ)也。艸に従い逢の聲(声)」とする。よもぎはキク科の多年草で、日当たりのよい原野や道端などに集団を作って生え、高さは1m前後になる。春の地表に生えた若芽は食用になり、餅に入れられることから、モチグサ(餅草)ともよばれる。灸のもぐさや漢方薬の原料になるなど利用される一方、繁殖力の強さから雑草と見なされることが多い。日本のヨモギのイメージをこえて中国ではいろんな意味で用いる。

意味 (1)[日本]よもぎ(蓬)。もちぐさ。「蓬餅よもぎもち」(2)[中国]よもぎを家屋などに利用する。「蓬戸ホウコ」(ヨモギで編んだ粗末な戸。粗末な家)「蓬門ホウモン」(よもぎを編んで作った門。貧しい家。隠者の家)「蓬矢ホウシ」(よもぎの茎で作った矢。邪気をはらう)(3)物の乱れているさま。「蓬髪ホウハツ」(蓬のようにのびて乱れた髪)「蓬首ホウシュ」(髪のみだれた頭)(4)「蓬莱ホウライ」とは、東海中にあり仙人が住み不老不死の地とされる山。また、これをかたどり松竹梅、鶴亀、尉と姥を配した祝儀の飾り物。

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます