「巨キョ」と「臣シン」は、よく似ている。巨にタテ線二つを加えると臣になる。しかし、両字の成り立ちは全く別で、無関係である。巨は工字型の定規を描いた象形であり、臣は下を向いた目のかたちである。両字の成り立ちと、この字を音符とする主な字を紹介します。

巨 キョ <大きな定規>

巨 キョ・おおきい 工部

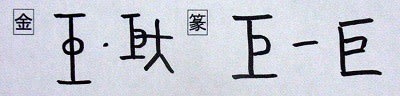

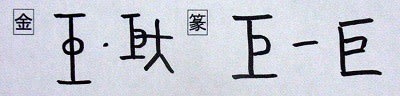

解字 金文第一字は、工型の定規に手で持つ取っ手のついた形の象形。矩クの原字。金文第二字は、この定規を持つ人を表す。大の字形の人と比較するとかなり大きいことがわかる。通常の定規より大きいので、おおきい意を表わす。篆文は工に取っ手の形。現代字は匚に取っ手に変化。部首はもと工型なので工。

意味 (1)おおきい。「巨人キョジン」「巨大キョダイ」 (2)多い。はなはだ多い。「巨額キョガク」「巨万キョマン」 (3)すぐれた。「巨匠キョショウ」「巨星キョセイ」

イメージ

巨は定規のかたちなので「定規」(巨・矩)

定規は工型で両端のあいだが離れているから「へだてる」(拒・距・炬)

音の変化 キョ:巨・拒・距・炬 ク:矩

定規

矩 ク・さしがね・のり 矢部

解字 「矢(や)+巨(定規)」の会意形声。矢と同じほどの長さの定規。巨の金文第二字は、定規を持った人の形で、その大きさが分かる。巨は工形の定規だが、現在はL形の曲尺を言う。

意味 (1)さしがね(矩)。L字形の定規。曲尺。かねじゃく。「矩尺かねジャク」(①直角に曲がったものさし。②長さの単位で1尺は約30.3cm) (2)直角。「矩形クケイ・さしがた」(四隅が直角の方形。長方形) (3)のり(矩)。おきて。きまり。「規矩キク」(規はコンパス、矩はものさし。人の行為の基準)「矩(のり)を踰(こ)えず[論語]」(人の行為の基準をはずれない)

へだてる

拒 キョ・こばむ 扌部

解字 「扌(手)+巨(へだてる)」の会意形声。手を前にだして相手との距離をつくる。

意味 こばむ(拒む)。ことわる。「拒絶キョゼツ」「拒否キョヒ」

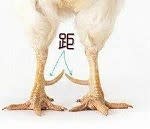

距 キョ・へだてる 足部

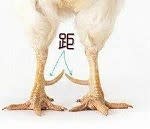

鶏距

鶏距

解字 「足(あし)+巨(へだてる)」の会意形声。鶏などの脚の少し上にある蹴爪(けづめ)のこと。他の爪より離れていることから、へだてる意となる。

意味 (1)けづめ(距)。「鶏距ケイキョ」 (2)へだてる(距てる)。へだたり。「距離キョリ」

炬 キョ・コ・たいまつ 火部

解字 「火(ひ)+巨(へだてる)」の会意形声。まわりからへだてて管理された火。

意味 かがり。かがり火。たいまつ。「炬火キョカ」(①たいまつ。②かがり火)「松炬ショウキョ」(たいまつ)「炬燵コタツ」(炭火を入れた炉の上にやぐらをおき、ふとんで覆った暖房具)

臣 シン <下をむく目>

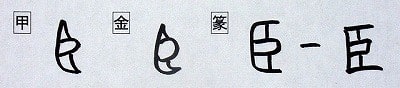

臣 シン・ジン・おみ 臣部

下を向いた目が臣

下を向いた目が臣

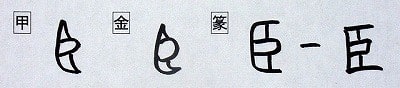

解字 目を90度回転させて描いた象形。下にうつむいた目を意味し、君主の前で下をむいてかしこまる家来の意。また、捕獲したうつむく奴隷をいう。

意味 (1)けらい。君主に仕える人。「臣下シンカ」「家臣カシン」「大臣ダイジン」(政を司る高官)「臣民シンミン」(臣と民。旧憲法において天皇と皇族を除いた国民) (2)しもべ。どれい。めしつかい。「臣虜シンリョ」(どれいや捕虜)「臣僕シンボク」(しもべ) (3)[国]おみ(臣)。古代豪族が世襲した地位を示す称号のひとつ。

イメージ

君主の前の「けらい」(臣)

「下をむく」(臥・臨)

「同体異字」(姫)

音の変化 シン:臣 ガ:臥 キ:姫 リン:臨

下をむく

臥 ガ・ふす 臣部

解字 「人(ひと)+臣(下をむく)」の会意。人が下をむいてふせること。

意味 ふす(臥す)。うつぶせになる。横たわる。「臥竜ガリュウ」(まだ天に昇らず臥せている竜。民間にひそむ英雄)「臥床ガショウ」(①ねどこ。②病気で寝込む)「臥薪嘗胆ガシンショウタン」(薪の上に横たわり、にがい胆(きも)を嘗(な)める。目的達成のため苦心・苦労を重ねる)

臨 リン・のぞむ 臣部

解字 「臣(下をむく)+𠂉(ひと。人が上にきたときの変化形)+品(いろいろな品物)」 の会意。人が高いところから下の品々を見下ろすこと。

意味 (1)見下ろす。上に立つ。「君臨クンリン」(①君主として上に立つ。②絶対的権勢をふるう) (2)身分の高い者がその場に出向く。「来臨ライリン」「臨席リンセキ」 (4)のぞむ(臨む)。目の前で向き合う。その場に居合わせる。「臨海リンカイ」(海に面した)「臨戦リンセン」「臨時リンジ」(その場限りの)

同体異字

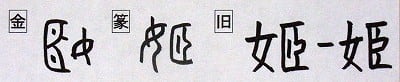

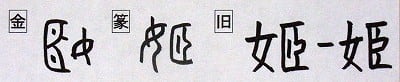

姫 キ・ひめ 女部

解字 金文は「女(おんな)+ふたつの乳房」 で、乳房の成熟した女を表す。篆文・旧字は乳房が一つになった「女+𦣝イ」の形。成人の女の意から転じて君主の側妾や貴婦人の意。新字体は乳房が𦣝⇒臣に変化した姫になった。

覚え方 「女+臣(下をむく)」で、君主のそばで下をむいて仕える女。

意味 (1)貴人のそばに仕える女性。高貴な女性。「寵姫チョウキ」(お気に入りの侍女)「姫妾キショウ」(姫も妾も、貴人のそばに仕える女性の意) (2)[国]ひめ(姫)。女性の美称。「歌姫うたひめ」「舞姫まいひめ」

<紫色は常用漢字>

参考

音符「巨キョ」へ

音符「臣シン」へ

巨 キョ <大きな定規>

巨 キョ・おおきい 工部

解字 金文第一字は、工型の定規に手で持つ取っ手のついた形の象形。矩クの原字。金文第二字は、この定規を持つ人を表す。大の字形の人と比較するとかなり大きいことがわかる。通常の定規より大きいので、おおきい意を表わす。篆文は工に取っ手の形。現代字は匚に取っ手に変化。部首はもと工型なので工。

意味 (1)おおきい。「巨人キョジン」「巨大キョダイ」 (2)多い。はなはだ多い。「巨額キョガク」「巨万キョマン」 (3)すぐれた。「巨匠キョショウ」「巨星キョセイ」

イメージ

巨は定規のかたちなので「定規」(巨・矩)

定規は工型で両端のあいだが離れているから「へだてる」(拒・距・炬)

音の変化 キョ:巨・拒・距・炬 ク:矩

定規

矩 ク・さしがね・のり 矢部

解字 「矢(や)+巨(定規)」の会意形声。矢と同じほどの長さの定規。巨の金文第二字は、定規を持った人の形で、その大きさが分かる。巨は工形の定規だが、現在はL形の曲尺を言う。

意味 (1)さしがね(矩)。L字形の定規。曲尺。かねじゃく。「矩尺かねジャク」(①直角に曲がったものさし。②長さの単位で1尺は約30.3cm) (2)直角。「矩形クケイ・さしがた」(四隅が直角の方形。長方形) (3)のり(矩)。おきて。きまり。「規矩キク」(規はコンパス、矩はものさし。人の行為の基準)「矩(のり)を踰(こ)えず[論語]」(人の行為の基準をはずれない)

へだてる

拒 キョ・こばむ 扌部

解字 「扌(手)+巨(へだてる)」の会意形声。手を前にだして相手との距離をつくる。

意味 こばむ(拒む)。ことわる。「拒絶キョゼツ」「拒否キョヒ」

距 キョ・へだてる 足部

鶏距

鶏距解字 「足(あし)+巨(へだてる)」の会意形声。鶏などの脚の少し上にある蹴爪(けづめ)のこと。他の爪より離れていることから、へだてる意となる。

意味 (1)けづめ(距)。「鶏距ケイキョ」 (2)へだてる(距てる)。へだたり。「距離キョリ」

炬 キョ・コ・たいまつ 火部

解字 「火(ひ)+巨(へだてる)」の会意形声。まわりからへだてて管理された火。

意味 かがり。かがり火。たいまつ。「炬火キョカ」(①たいまつ。②かがり火)「松炬ショウキョ」(たいまつ)「炬燵コタツ」(炭火を入れた炉の上にやぐらをおき、ふとんで覆った暖房具)

臣 シン <下をむく目>

臣 シン・ジン・おみ 臣部

下を向いた目が臣

下を向いた目が臣 解字 目を90度回転させて描いた象形。下にうつむいた目を意味し、君主の前で下をむいてかしこまる家来の意。また、捕獲したうつむく奴隷をいう。

意味 (1)けらい。君主に仕える人。「臣下シンカ」「家臣カシン」「大臣ダイジン」(政を司る高官)「臣民シンミン」(臣と民。旧憲法において天皇と皇族を除いた国民) (2)しもべ。どれい。めしつかい。「臣虜シンリョ」(どれいや捕虜)「臣僕シンボク」(しもべ) (3)[国]おみ(臣)。古代豪族が世襲した地位を示す称号のひとつ。

イメージ

君主の前の「けらい」(臣)

「下をむく」(臥・臨)

「同体異字」(姫)

音の変化 シン:臣 ガ:臥 キ:姫 リン:臨

下をむく

臥 ガ・ふす 臣部

解字 「人(ひと)+臣(下をむく)」の会意。人が下をむいてふせること。

意味 ふす(臥す)。うつぶせになる。横たわる。「臥竜ガリュウ」(まだ天に昇らず臥せている竜。民間にひそむ英雄)「臥床ガショウ」(①ねどこ。②病気で寝込む)「臥薪嘗胆ガシンショウタン」(薪の上に横たわり、にがい胆(きも)を嘗(な)める。目的達成のため苦心・苦労を重ねる)

臨 リン・のぞむ 臣部

解字 「臣(下をむく)+𠂉(ひと。人が上にきたときの変化形)+品(いろいろな品物)」 の会意。人が高いところから下の品々を見下ろすこと。

意味 (1)見下ろす。上に立つ。「君臨クンリン」(①君主として上に立つ。②絶対的権勢をふるう) (2)身分の高い者がその場に出向く。「来臨ライリン」「臨席リンセキ」 (4)のぞむ(臨む)。目の前で向き合う。その場に居合わせる。「臨海リンカイ」(海に面した)「臨戦リンセン」「臨時リンジ」(その場限りの)

同体異字

姫 キ・ひめ 女部

解字 金文は「女(おんな)+ふたつの乳房」 で、乳房の成熟した女を表す。篆文・旧字は乳房が一つになった「女+𦣝イ」の形。成人の女の意から転じて君主の側妾や貴婦人の意。新字体は乳房が𦣝⇒臣に変化した姫になった。

覚え方 「女+臣(下をむく)」で、君主のそばで下をむいて仕える女。

意味 (1)貴人のそばに仕える女性。高貴な女性。「寵姫チョウキ」(お気に入りの侍女)「姫妾キショウ」(姫も妾も、貴人のそばに仕える女性の意) (2)[国]ひめ(姫)。女性の美称。「歌姫うたひめ」「舞姫まいひめ」

<紫色は常用漢字>

参考

音符「巨キョ」へ

音符「臣シン」へ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます