関連音符「丏ベン・メン」を追加しました。

面 メン・おも・おもて・つら 面部 miàn

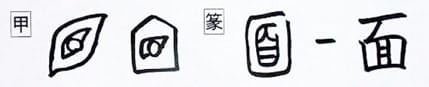

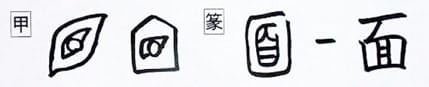

解字 甲骨文は目の周りを線で囲った形で顔面を表している。転じて面会の意味にも使われる[甲骨文字辞典]。篆文は首(かしら)の略体に囲いをつけた形。現代字は面になったが、中央に目が残っている。顔面のほか仮面の意ともなる。

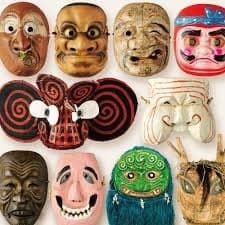

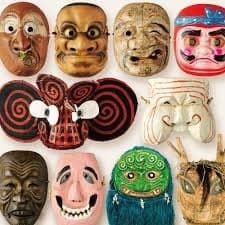

国立民族学博物館「日本の仮面展」

意味 (1)顔に付けるかぶり物。おめん。「仮面カメン」「能面ノウメン」「面具メング」(顔面を防護する武具) (2)おも(面)。おもて(面)。つら(面)。人の顔。「顔面ガンメン」「赤面セキメン」 (3)向き合う。「面談メンダン」「面会メンカイ」 (4)うわべ。「表面ヒョウメン」

参考 面メンは部首「面めん」になる。意味は顔を表す。

面メン・おも (部首)

靨ヨウ・えくぼ(面+音符「厭エン」)

靤ホウ・にきび(面+音符「包ホウ」)

などがあるが、非常にすくない。

イメージ

「かめん・かお」(面)

「形声字」(麺・緬・湎)

音の変化 メン:面・麺・緬・湎

形声字

麺[麵・麪]メン・ベン 麦部 miàn

解字 麺は、篆文で「麪メン・ベン」と書かれており、これが正字である。後漢の[説文解字]は「麥(むぎ)の末(粉末)也(なり)。麥に从(従い)丏(メン・ベン)の聲(声)」と簡潔に記し、意味は麦(小麦)の粉で麦と丏メン・ベンの声(音符)から成る字だとしている。この説明から、麪は小麦粉を意味することが明らかになる(麦は大麦も意味するが、大麦は粒食したり麦芽として発酵させて利用し製粉しない)。

では麦に丏メン・ベンをつけて何故麦の粉になるのだろうか?これについて[説文解字]は何も説明していないし、ほとんどの辞書は[説文]の説明を受け売りしているだけである。丏メン・ベンという字は、矢をさけるための低い壁とされ、身をかくす、見えないなどの意がある。粉体工学の故三輪茂雄氏は著書の「粉(こな) ものと人間の文化史125」で、「粉(こな)と粒(つぶ)を見分ける視力の限界、すなわち目の解像力は大体10分の1ミリだ。このあたりが日常語の粒と粉を使い分ける境目であろう」としている。

三輪氏の基準を援用して粉を定義すると「10分の1ミリ以下の粒には見えない(丏)もの」となり「麪メン・ベン」は「麥の粒には見えないもの、すなわち麥粉」ということになる。些かこじつけ的な解釈だが、丏メン・ベンを会意形声字として解字するとこうなる。

楷書になり丏メン・ベンは同音の面メンに置き換えられ麵メン・ベンができた。そして第二次大戦後に新字体の「麺」が誕生したわけである。

意味 (1)むぎこ。小麦粉。「麺棒メンボウ」(水を加えてこねた小麦粉を押しのばす棒)「麺麭メンホウ」(パン。小麦粉を水でこねイーストを加え発酵させてから焼いた食品)「麺食メンショク」とは、中国で小麦粉でつくった食品の総称をいう。

さまざまな麺

さまざまな麺

(2)こねた小麦粉を手で引き延ばしたり、切って細長くした食品。「拉麺ラーメン」「冷麺レイメン」「素麺ソウメン」「刀削麺トウショウメン」(こねた小麦粉を片手に持ち、もう一方の手で持った刀で細く削りだす麺)

緬 メン・ベン 糸部 miǎn

解字 「糸(いと)+面(メン)」の形声。メンは綿メン(長く続く・ほそい)に通じ、ほそく長い糸をいう。また、長く続く意から、「はるか」の意となる。

意味 (1)細い糸。 (2)はるか。遠い。「緬然メンゼン」(はるか遠いさま)「緬思メンシ」(はるかに思いやる) (3)「緬甸ビルマ・メンデン」とは、はるかな郊外の意で、古代の中国で西南の国を指した呼称。旧国名のビルマを指 した。現在の国名はミャンマー。中国では現在もミャンマーに緬甸を使っている。 (4)「緬羊メンヨウ」とは、ヒツジの別称。

湎 メン・ベン 氵部 miǎn

解字 「氵(液体)+面(メン)」の形声。[説文解字注]は「酒に湛(しず)むなり」とし、酒色におぼれることをいう。

意味 (1)おぼれる(湎れる)。しずむ(湎む)。「耽湎タンメン」( 酒色にふけり、すさむこと。耽溺たんでき)「沈湎チンメン」(酒色にふけり、おぼれる)(2)流れ移るさま。移り行くさま。「湎湎メンメン」(うつりかわる)

<関連音符>

丏 ベン・メン 一部 miǎn・gài

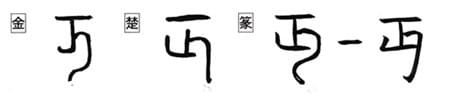

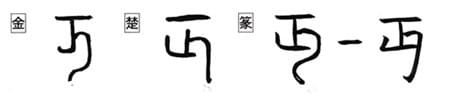

解字 金文は春秋~戦国期の石鼓文で意味は不明だが「一(遮蔽するもの)+人が腕と足を曲げて伏せている形」と思われる(私見)。楚簡は一(遮蔽物)と後ろの間が離れて、人の形も変化した。篆文は再び上の一(遮蔽物)とつながり[説文解字]は「不見(みえない)也(なり)。壅蔽ヨウヘイ(ふさぎおおう)の象形(かたち)」とするが、私は障壁の後ろに人が隠れて見えないかたちと解釈したい。現代字は右下の線が斜めにのびてはねた丏ベンとなった。

意味 (1)遮蔽。おおい。かくれる。(2)矢をさける短い土塀。土盛り。(3)(前から)見えない。

イメージ

「遮蔽物でとどまる」(丏・眄)

「形声字」(麪)

音の変化 ベン:丏・眄・麪

遮蔽物でとどまる

眄 ベン・メン 目部 miàn・miǎn

解字 「目(め)+丏(遮蔽物でとどまる)」の会意形声。人が遮蔽物の陰でとどまり、目を横に向けてみること。

意味 (1)横目で見る。流し目で見る。「眄視ベンシ」(横目で見る。流し目で見る)「右顧左眄ウコサベン」(右をふりかえって見たり、左を横目で見る。周囲の様子をうかがって決断できず、ぐずぐずする)

形声字

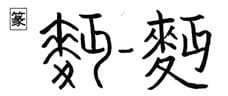

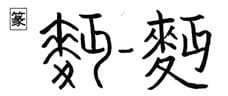

麪[麵・麺] メン・ベン 麥部 miàn

解字 「麥(むぎ)+丏(メン)」の形声。小麥の粉を麪メンという。後漢の[説文解字]は「麥(むぎ)の末(粉末)也(なり)。麥に従い丏の聲(声)。発音は「弥箭切(メン)」とする。同音の面メンを用いた麵・ 麺(常用漢字)とも書く。

意味 (1)麦粉。「麪粉メンフン」(2)うどん・そばの類。「麪飯メンハン」(麺類の飯めし)「麪類メンルイ」「麪棒メンボウ」(こねた小麦粉を押し伸ばす棒)「麪包メンホウ」(パン)(3)粉末。「豆麪トウメン」(緑豆のデンプンを、はるさめ状の麺にしたもの)「薬麪ヤクメン」(粉薬)「胡椒麪コショウメン」(胡椒の粉)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

面 メン・おも・おもて・つら 面部 miàn

解字 甲骨文は目の周りを線で囲った形で顔面を表している。転じて面会の意味にも使われる[甲骨文字辞典]。篆文は首(かしら)の略体に囲いをつけた形。現代字は面になったが、中央に目が残っている。顔面のほか仮面の意ともなる。

国立民族学博物館「日本の仮面展」

意味 (1)顔に付けるかぶり物。おめん。「仮面カメン」「能面ノウメン」「面具メング」(顔面を防護する武具) (2)おも(面)。おもて(面)。つら(面)。人の顔。「顔面ガンメン」「赤面セキメン」 (3)向き合う。「面談メンダン」「面会メンカイ」 (4)うわべ。「表面ヒョウメン」

参考 面メンは部首「面めん」になる。意味は顔を表す。

面メン・おも (部首)

靨ヨウ・えくぼ(面+音符「厭エン」)

靤ホウ・にきび(面+音符「包ホウ」)

などがあるが、非常にすくない。

イメージ

「かめん・かお」(面)

「形声字」(麺・緬・湎)

音の変化 メン:面・麺・緬・湎

形声字

麺[麵・麪]メン・ベン 麦部 miàn

解字 麺は、篆文で「麪メン・ベン」と書かれており、これが正字である。後漢の[説文解字]は「麥(むぎ)の末(粉末)也(なり)。麥に从(従い)丏(メン・ベン)の聲(声)」と簡潔に記し、意味は麦(小麦)の粉で麦と丏メン・ベンの声(音符)から成る字だとしている。この説明から、麪は小麦粉を意味することが明らかになる(麦は大麦も意味するが、大麦は粒食したり麦芽として発酵させて利用し製粉しない)。

では麦に丏メン・ベンをつけて何故麦の粉になるのだろうか?これについて[説文解字]は何も説明していないし、ほとんどの辞書は[説文]の説明を受け売りしているだけである。丏メン・ベンという字は、矢をさけるための低い壁とされ、身をかくす、見えないなどの意がある。粉体工学の故三輪茂雄氏は著書の「粉(こな) ものと人間の文化史125」で、「粉(こな)と粒(つぶ)を見分ける視力の限界、すなわち目の解像力は大体10分の1ミリだ。このあたりが日常語の粒と粉を使い分ける境目であろう」としている。

三輪氏の基準を援用して粉を定義すると「10分の1ミリ以下の粒には見えない(丏)もの」となり「麪メン・ベン」は「麥の粒には見えないもの、すなわち麥粉」ということになる。些かこじつけ的な解釈だが、丏メン・ベンを会意形声字として解字するとこうなる。

楷書になり丏メン・ベンは同音の面メンに置き換えられ麵メン・ベンができた。そして第二次大戦後に新字体の「麺」が誕生したわけである。

意味 (1)むぎこ。小麦粉。「麺棒メンボウ」(水を加えてこねた小麦粉を押しのばす棒)「麺麭メンホウ」(パン。小麦粉を水でこねイーストを加え発酵させてから焼いた食品)「麺食メンショク」とは、中国で小麦粉でつくった食品の総称をいう。

さまざまな麺

さまざまな麺(2)こねた小麦粉を手で引き延ばしたり、切って細長くした食品。「拉麺ラーメン」「冷麺レイメン」「素麺ソウメン」「刀削麺トウショウメン」(こねた小麦粉を片手に持ち、もう一方の手で持った刀で細く削りだす麺)

緬 メン・ベン 糸部 miǎn

解字 「糸(いと)+面(メン)」の形声。メンは綿メン(長く続く・ほそい)に通じ、ほそく長い糸をいう。また、長く続く意から、「はるか」の意となる。

意味 (1)細い糸。 (2)はるか。遠い。「緬然メンゼン」(はるか遠いさま)「緬思メンシ」(はるかに思いやる) (3)「緬甸ビルマ・メンデン」とは、はるかな郊外の意で、古代の中国で西南の国を指した呼称。旧国名のビルマを指 した。現在の国名はミャンマー。中国では現在もミャンマーに緬甸を使っている。 (4)「緬羊メンヨウ」とは、ヒツジの別称。

湎 メン・ベン 氵部 miǎn

解字 「氵(液体)+面(メン)」の形声。[説文解字注]は「酒に湛(しず)むなり」とし、酒色におぼれることをいう。

意味 (1)おぼれる(湎れる)。しずむ(湎む)。「耽湎タンメン」( 酒色にふけり、すさむこと。耽溺たんでき)「沈湎チンメン」(酒色にふけり、おぼれる)(2)流れ移るさま。移り行くさま。「湎湎メンメン」(うつりかわる)

<関連音符>

丏 ベン・メン 一部 miǎn・gài

解字 金文は春秋~戦国期の石鼓文で意味は不明だが「一(遮蔽するもの)+人が腕と足を曲げて伏せている形」と思われる(私見)。楚簡は一(遮蔽物)と後ろの間が離れて、人の形も変化した。篆文は再び上の一(遮蔽物)とつながり[説文解字]は「不見(みえない)也(なり)。壅蔽ヨウヘイ(ふさぎおおう)の象形(かたち)」とするが、私は障壁の後ろに人が隠れて見えないかたちと解釈したい。現代字は右下の線が斜めにのびてはねた丏ベンとなった。

意味 (1)遮蔽。おおい。かくれる。(2)矢をさける短い土塀。土盛り。(3)(前から)見えない。

イメージ

「遮蔽物でとどまる」(丏・眄)

「形声字」(麪)

音の変化 ベン:丏・眄・麪

遮蔽物でとどまる

眄 ベン・メン 目部 miàn・miǎn

解字 「目(め)+丏(遮蔽物でとどまる)」の会意形声。人が遮蔽物の陰でとどまり、目を横に向けてみること。

意味 (1)横目で見る。流し目で見る。「眄視ベンシ」(横目で見る。流し目で見る)「右顧左眄ウコサベン」(右をふりかえって見たり、左を横目で見る。周囲の様子をうかがって決断できず、ぐずぐずする)

形声字

麪[麵・麺] メン・ベン 麥部 miàn

解字 「麥(むぎ)+丏(メン)」の形声。小麥の粉を麪メンという。後漢の[説文解字]は「麥(むぎ)の末(粉末)也(なり)。麥に従い丏の聲(声)。発音は「弥箭切(メン)」とする。同音の面メンを用いた麵・ 麺(常用漢字)とも書く。

意味 (1)麦粉。「麪粉メンフン」(2)うどん・そばの類。「麪飯メンハン」(麺類の飯めし)「麪類メンルイ」「麪棒メンボウ」(こねた小麦粉を押し伸ばす棒)「麪包メンホウ」(パン)(3)粉末。「豆麪トウメン」(緑豆のデンプンを、はるさめ状の麺にしたもの)「薬麪ヤクメン」(粉薬)「胡椒麪コショウメン」(胡椒の粉)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます