ばあさんや

なんですか

じいさん

って

もー

そのスタート

イラナイですから

アンタがノルからわるい

ワタシかい!

って

いちおう上司ですから

いちおうってアンタ

ハイ

それはおいといて

ハイ

おいといて

この前の

柏木1号橋の新規工事を紹介する回

読んでくれた?

もちろん

ワタシは毎日かかさず読んでますから

ちょっと変なところなかった?

別になかったですよ

そうか?

ハイ

ホントに?

ハイ

な~んにも気づきませんでした

じつはね

ハイ

エサをまいちょった

なんのエサですか?

ひとつ難しい言葉があったろ?

ん・・・

そんなんありました?

コーランって

あ

ありました

コーラン

あれって

意味わかった?

ハイ

だいたい

欄干みたいな意味でしょう?

スゴイな

高欄の欄

が

欄干の欄

だったから

それと

絵がついてましたから

あっそう

ふだんワシって

現場情報にはできるだけ専門用語を使わんようにしちゅうがよ

知ってましたよ

あれもね

手すりとか

そんなような表現をすれば

なんということはなかったがやけど

アンタが質問してこないかな

と思って

わざと高欄のままで

なのに食いついてこなかった

そう

だからあらためてこうやって

高欄とは

って

あ

ワタシってふだんから

なんとなく雰囲気でわかる言葉は

それ以上ほり下げずに流すようにしてるんです

だから別に気にもなりませんでした

そうか

でもあらためてそう言われると

質問したくなってきたろ?

いいえ

ぜんぜん

じゃあ今日は高欄ってなに?

行ってみようか

無視か(笑)

いやあ

最近あんまり質問してくれんキ

ネタがないがよね~

あ

スイマセン

じゃあ質問します

ハイハイ

なんでしょう

このあいだの現場情報にのってた

高欄

ってどういう意味ですか?

お

いい質問やね

じゃあ答えてあげよう

(笑)

(めんどくさいオヤジやな)

(もちろん無言ですが)

(笑)

高欄っていうのはね

橋の欄干のこと

じゃあ

ワタシの答えは合ってたんですよね?

うん

正解

これはとても由緒正しい言葉でね

927年に編さんが終了した「延喜式」にもその表記があるから

ずっと昔から使われてたことがわかっちゅう

もともとは宮殿や神殿のまわりの廊下や橋につけられた手すりのことを

高欄と呼んでたみたい

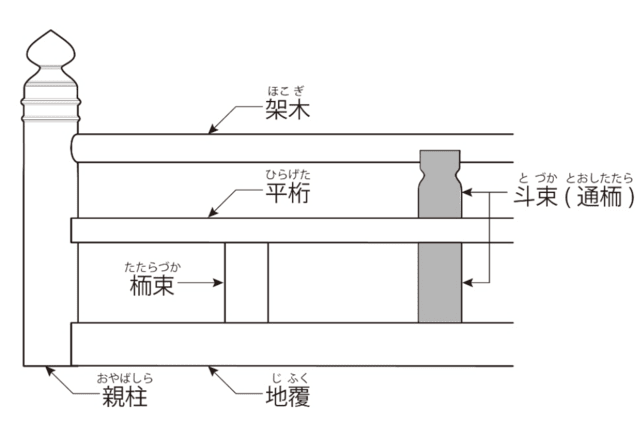

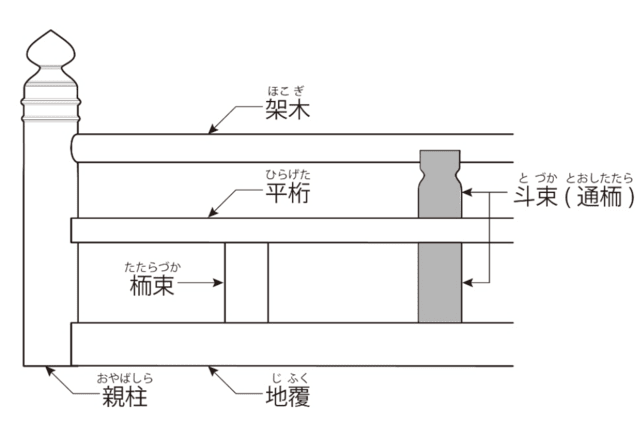

たとえばこんなふうに

(『長野県埋蔵文化財センター~調査情報~地家遺跡~』より)

じゃあどうしてそれが土木用語として使われるようになったんですか?

今はほとんど土木業界の人間しか使わないので

専門用語のように思われてるけど

調べてみると元々からそうではないね

いつのまにか

一般的には欄干

土木の世界では高欄

っていうようになってしもうたけど

おなじものを欄干って呼んでも高欄って呼んでも

どちらでもマチガイではないよね

ただ

ただ

なんですか?

欄干という集合(A)と

高欄という集合(B)があるとしたら

(B)は(A)に含まれるね

高欄の方がより使用範囲が狭いという意味で

欄干っていうのは

橋だけではなく

たとえば廊下やたとえば階段

そんなものにつけられた手すりを指す呼び名やろ?

けど高欄はちがう

あくまでも現代ではっていうカッコがつくけど

橋につけられたものしか高欄とは呼ばない

じゃあ土木の言葉って言ってもおかしくないじゃないですか

あ

そうか

ナルホドそうやね

ちなみに

数は少ないけど

高欄がついてない橋もあるよね

沈下橋!

そう

沈下橋といえば

四万十川のそれが有名やけど

奈半利川にもあるよね

(島沈下橋、この他にも崎山沈下橋がある)

沈下橋にはわざと高欄が設けられてない

どうしてかわかる?

川の水が増えたときに

流れてきた木とか石がひっからないように

そう

増水時には沈むことを見込んでつくられちゅうキね

今となってはああやって高欄がついてない橋は希少なものになったけど

時代が古くなると珍しくなかったらしい

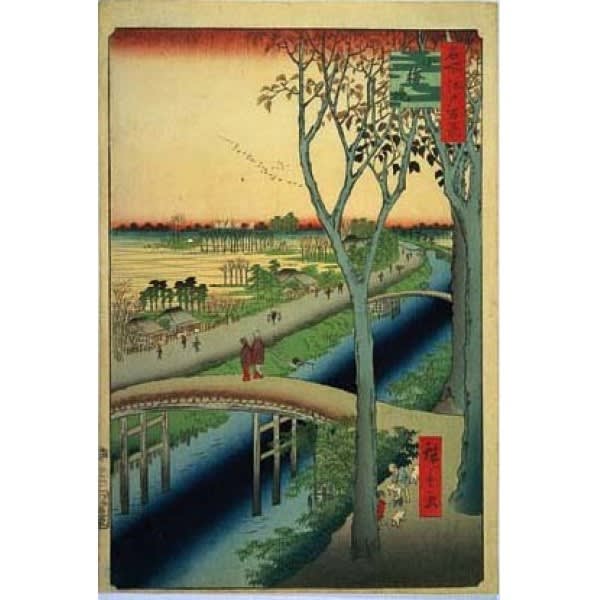

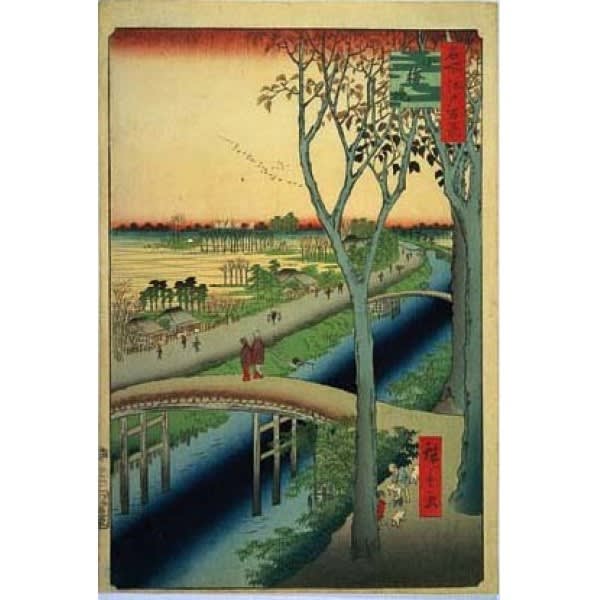

たとえば歌川広重の作品には

「橋」を描いた風景ががたくさん出てくる

あのへんを見てみると

高欄がついてない橋があったっていうことがわかる

(歌川広重『名所江戸百景~105景~小梅堤』描かれた橋は手前から八反目橋、庚申橋、七本松橋)

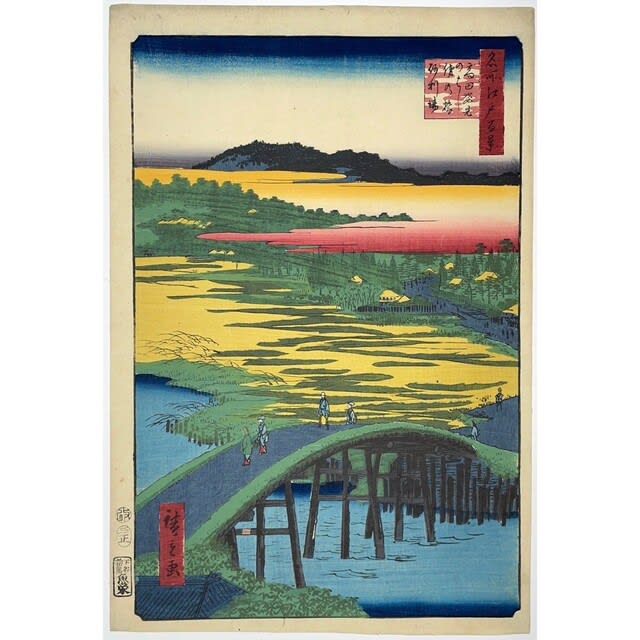

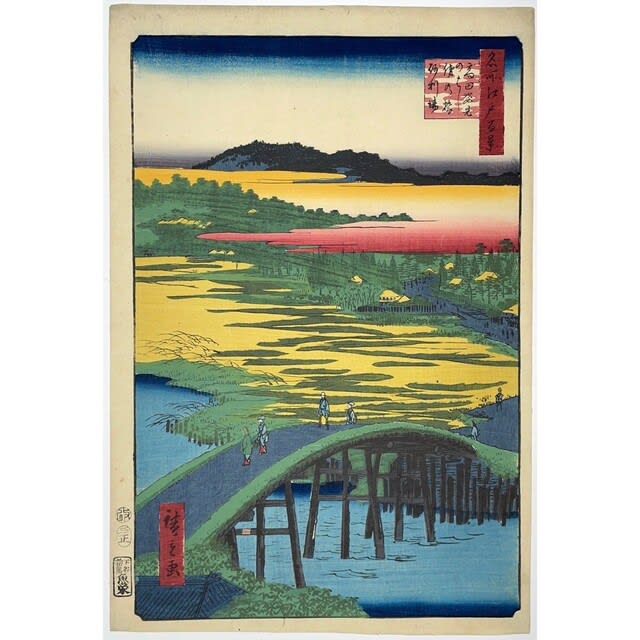

(同、『高田姿見のはし俤の橋砂利場』、手前の橋が俤(おもかげ)橋、奥に小さく見えるのが姿見橋)

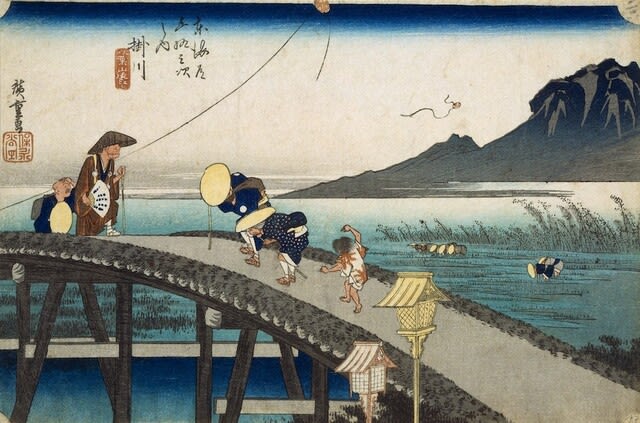

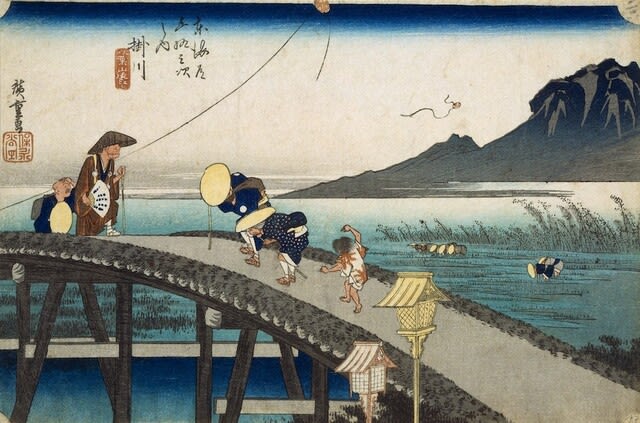

同じく広重の『東海道五十三次』には、「掛川秋葉山展望」っていう作品があるけど

それを見ると

当時の日本随一の街道

つまりメインルートである東海道にかかる橋であっても

高欄がついてないものがある

(歌川広重『東海道五十三次 掛川秋葉山遠望』)

ついでに調子に乗って

広重といえば

ライバル北斎には『諸国名橋奇覧』という土木屋にとってはヨダレものの作品集があって

そのなかにも高欄のない橋がある

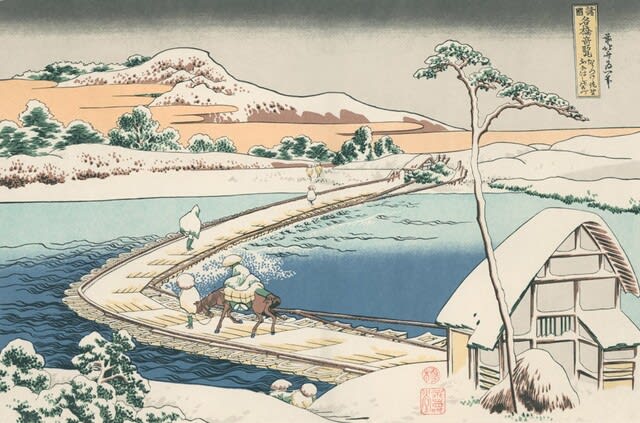

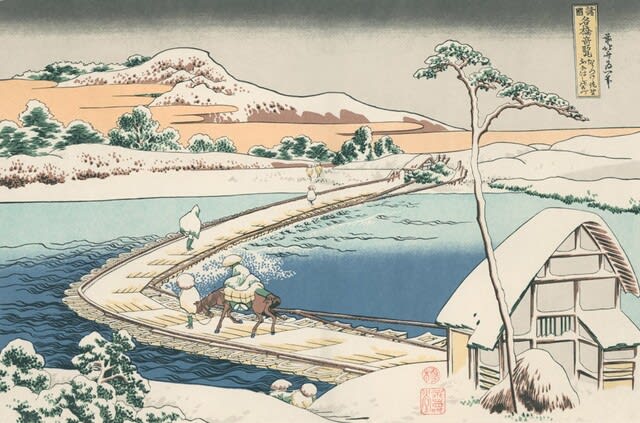

(葛飾北斎『諸国名橋奇覧~かうつけ佐野ふなはしの古づ』)

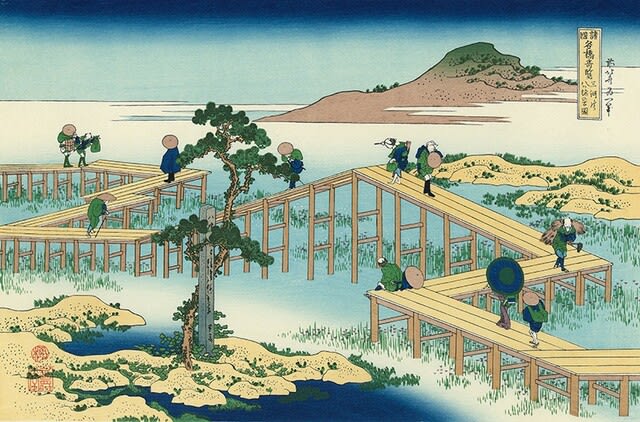

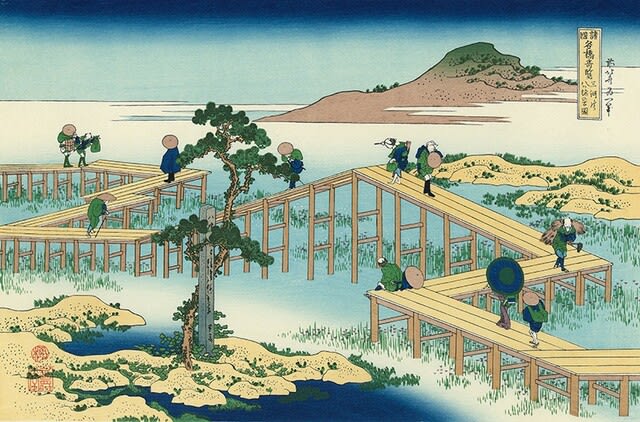

(同、『三河の八つ橋の古図』)

最後の「三河の八つ橋」は

今では庭園や湿地帯なんかに見られる木の板をジグザグにつけた

「八ツ橋」という形式のもととなったとされている

これもまた

高欄がない橋のひとつの典型かもしれんね

へー

橋の浮世絵っておもしろいですね

なんかね

見てて飽きんよね

じゃあついでに・・

えーー

まだやるんですか?

もうひとつだけ

高欄の移り変わり

っていう観点でみれば

すごくおもしろい例が東京の神田川にかかる浅草橋

古い順番にいくでえ

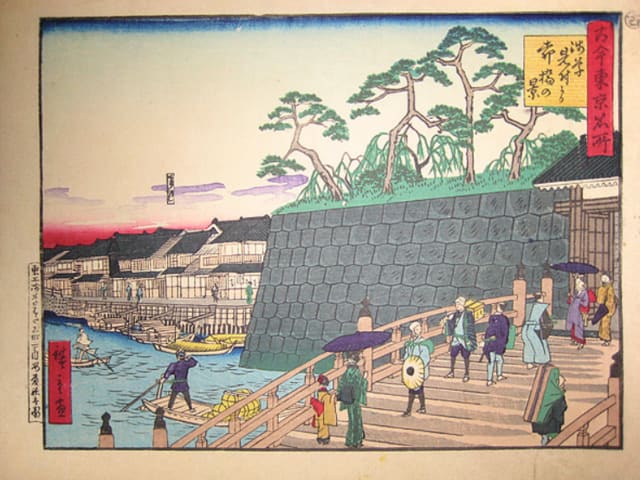

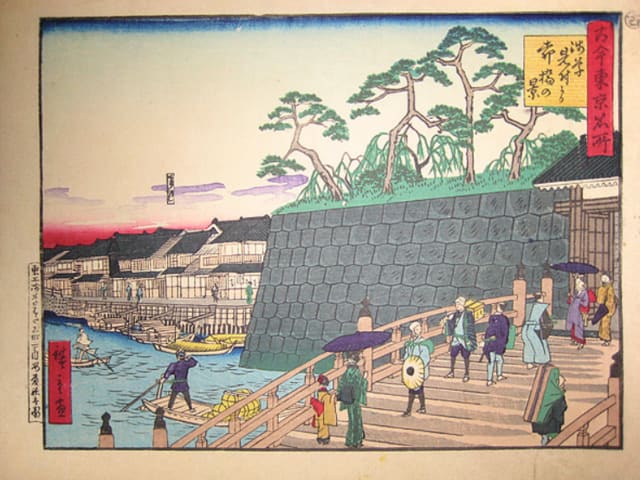

(三代歌川広重『古今東京名所~浅草見付より柳橋の景』、寛永13年架設の和式木橋)

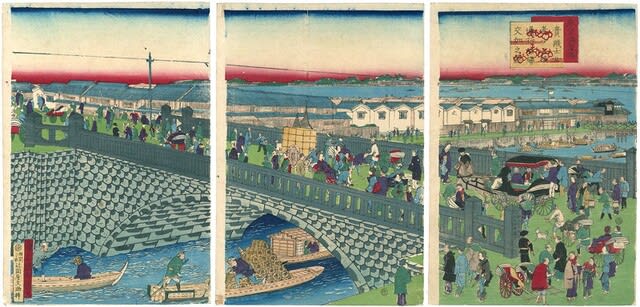

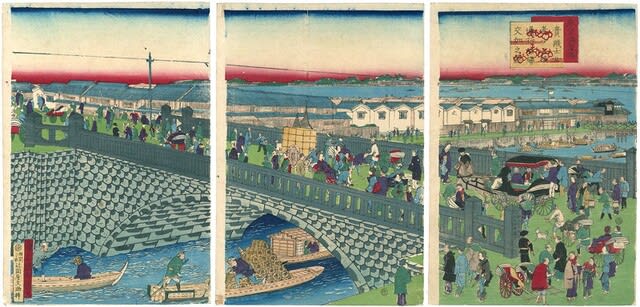

(歌川国輝『貴賤士老少上橋通行絡繹交加之図ーきせんしじょろうしょうじょうはしつうこうろうたくこうかのずー』、明治6年架設の石造アーチ橋)

(三代歌川広重『東京名所浅草鉤橋鉄道馬車往復之図』明治17年架設、錬鉄ボーリングトラス橋)

(昭和5年架設~現在、鋼アーチ橋)

その時代時代で橋の構造が変わっていくのを見るのもたのしいけど

とりあえず今日は

高欄だけに注目してみてほしい

高欄っていう施設が

橋のデザインに占める重要さがよくわかるよね

そこから想像できるのは

「橋」

っていう

ある意味で土木を象徴するような構造物への想いと

その時々でそれにたずさわってきた人たちの自負や誇りが

古語としての「高欄」を

単に欄干っていう一般用語から独立したものとして

橋専用の言葉として使わせてきた

っていうことだとワシは思うわけ

そうかー

歴史があるんですね

そう考えると

なんかロマンチック

お

ええこと言うね

でも

あくまでもワシの独断と偏見やキね

ま

そういう想像をするのもまた

土木をたのしむ

っていうことやね

ハイ

勉強します!

ま

ぼちぼちね

以上

今週の「トシ子さんの疑問に答える」は

掟破りの「疑問の押し売り」回となりましたが

ま

たまにはこんなやつがあってもいいんじゃないでしょうか。

ということで

今日はオシマイ

では。

(宮内)

参考図書:

『東京人july2020 特集「橋と土木~浮世絵で歩く」』(都市出版)

『望月義也コレクション「広重名所江戸百景」』(望月義也)

参考サイト:

『橋の高欄のお話』(中日本建設コンサルタント)

『コトバンク~高欄~』

↑↑ 採用情報

↑↑ インスタグラム ーisobegumi