アイヌの暮らしに触れたくて…北の大地「阿寒摩周国立公園」を旅する

現代ビジネス2022.04.05

古から自然とともに暮らしていたアイヌに会いに、北の大地「阿寒摩周国立公園」を旅しました。冬の世界は白銀で、カラフルで、温かいところでした。

神の湖に迎えられて

約7000年前の火山の噴火でできたカルデラ湖・摩周湖。右奥に見える山はカムイヌプリ(神の山)。雪のなかの青が、その鮮やかさをさらに際立たせる。

釧路空港から広がる世界はどこまでも雪景色。キレイに除雪整備された国道391号線を北上し、阿寒摩周国立公園の東端、摩周湖へ向かった。旅の行程で快晴予報は初日だけ。澄んだ空と湖に出合えるかは運次第の“霧の”摩周湖だが、1時間半ほどで第一展望台に到着すると、深いブルーが迎えてくれた。世界でも一級の透明度を誇るこの湖は、アイヌ語でカムイトー。神の湖の意味だ。この地に来たことを歓迎されたようで心が躍る。アイヌの人々の世界に触れたくて、この国立公園にやってきたのだ。

阿寒、開かれたアイヌの町

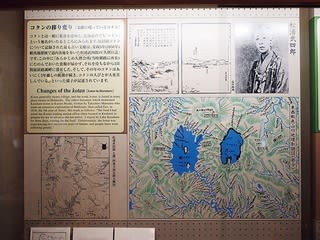

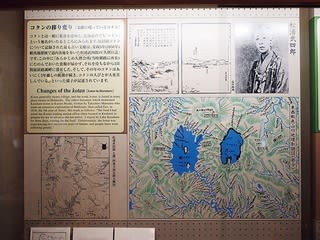

弟子屈町屈斜路(てしかがちょうくっしゃろ)コタンアイヌ民族資料館は、屈斜路コタン地域に伝わるアイヌの生活、風習、文化を紹介する施設として1982年に開館した。江戸時代に6回蝦夷地を探査し、アイヌの人びとと交流した松浦武四郎についての展示が充実している。

大自然とアイヌ文化はこれまでも北海道を象徴するものだったが、近年はとくに『ゴールデンカムイ』をはじめ、2019年に直木賞を受賞した『熱源』、2020年に白老町にオープンした国立アイヌ民族博物館を含む〈ウポポイ(民族共生象徴空間)〉など、アイヌへの注目度は高い。一方で、いまだに社会的な差別や偏見が根強いのも事実だ。

北海道は蝦夷地と呼ばれ、古くからアイヌ民族が暮らしていた場所である。独自の言語をもち、文字ではなく歌や踊りで文化を受け継ぎ、狩猟、漁労、植物採集と自然に依拠した暮らしを営んできた。しかし江戸時代から和人(アイヌ以外の日本人)が本格的に進出。明治初期には日本の領土化、同化政策を行ったことで、アイヌの文化は急速に失われていった。

アイヌについては二風谷や旭川、白老など北海道でもさまざまな場所で知ることができるが、阿寒湖のほとりに広がる〈阿寒湖アイヌコタン〉はとくに開かれたアイヌの地だ。ここには、自分たちについて語ってくれるアイヌの人たちがいる。

1935年以降アイヌの人々の工芸が盛んに生まれていた阿寒湖畔。ここ一帯の土地を所有していた前田一歩園の3代目園主・前田光子が1959年、アイヌの工芸家たちに土地を無償提供したことから現在の阿寒湖アイヌコタンが誕生している。

〈民芸喫茶 ポロンノ〉のカウンターに立つ郷右近富貴子さん。

そのなかにある〈民芸喫茶 ポロンノ〉は、本格的なアイヌ料理をいただける店だ。両親が始めたこの店を受け継いだ郷右近富貴子さんは、アイヌクラフトを現代に活かすクリエイターとしても活躍している。

上から時計回りで、冬の間、雪の下で眠っていたジャガイモを春に自然発酵させたポッチェイモ。キハダの実を煮出したシケレベ茶。カボチャ、トウキビ、ニコロ豆、イナキビなどを混ぜたほんのり甘いラタスケプ。どれも野性みと優しさのバランスがちょうどいい味。

「阿寒湖アイヌコタンは、北海道中からアイヌが集まったコタン(集落)です。ここで生まれ育った人もいるけれど、観光旅行ブームのときに多くの旅人で賑わったので、各地からアイヌが働きにやってきたんですね。だから間口が広いというのかな。積極的に発信し、新しいことに挑戦する。自分たちの文化を切り売りした“観光アイヌ”なんていう人もいるけれど、私たちは見せることでアイヌの文化を守ってきました。アイヌの先人たちに恥ずかしくないように、いまのアイヌ文化を紹介しながら生きている、ハイブリッドなコタンだと思うんです」

郷右近さんのエムシアッのブレスレットとチョーカー。

郷右近さんの活動は多岐にわたる。姉とのユニット〈Kapiw&Apappo〉でアイヌ音楽や、エムシアッという刀さげ紐をブレスレットにする手仕事も。踊りを教えてくれたのはコタンにあったアイヌ文化保存会のおばあちゃんたち、そして手仕事は家族だった。

「子どものころ、夏休みになると阿寒湖は観光シーズンで忙しかったから、浦河町に暮らす祖母(アイヌ文化の伝承者・遠山サキさん)のところで過ごしていたんです。夜になると手を動かしていて、何してるのと聞くと、お前もやってみっかって。だから私にとってアイヌの手仕事は、いつでもそこにありました。覚えなさいと言われたことはありません」

では、本格的にやろうと思ったのはいつだったんですかと聞くと、まだぜんぜん本格的ではないんですけど、と笑う。

オヒョウの樹皮でつくられたアットゥシ織。(弟子屈町屈斜路コタンアイヌ民族資料館)

「あらためて学ぼうと思ったのは、祖母と叔母が講師として阿寒に来てくれたときですね。エムシアッをつくる講座だったんですが、子どもが1歳になる前だったのでおんぶしながらでもできると思い習いに行きました。オヒョウなどの樹皮や草の茎から糸をつくり編み上げる本格的なもので、細かく大変な作業でした。講座が終わった後も、忘れないよう自分なりにできるものをと、小さなブレスレットやチョーカーにアレンジしてつくり始めたんです」

手を動かすことで、あのとき、ばあちゃんが言っていたのはこういうことだったんだと思い出す。手仕事は気づけばいつもそばにあり、やろうと思ったときには先生が身近にいた。それは阿寒に育ったアイヌならではの環境かもしれない。

若いアイヌの希望

アイヌ舞踊や着物を学ぶ西山知花さん。より深く着物のことを学ぶため、いい先生のいる札幌に今年から通う。向学心にあふれ、師匠の西田さんも「教えたことを素直に受け止められる子」と太鼓判。

外の町から阿寒にやってきたアイヌの若者がいる。阿寒湖アイヌコタンにある、〈アイヌシアターイコロ〉で、アイヌ古式舞踊などに出演している最年少の踊り手、西山知花さん(24歳)だ。標津町で育った西山さんは、母親が受講していた西田香代子さんのアイヌ刺繡講座についていき、そこでできた縁がきっかけでこの世界に入った。

「私は覚えていないんですが、アイヌの着物で踊る人たちの儀式を初めて見せてもらったときに、『キレイ』と口にしたんだそうです。西田さんがそれに気づいて、(踊りを)やるかって。踊りはじめたら今度は、着物を縫おうって(笑)」

阿寒湖は、標高1370mのピンネシリ(雄阿寒岳)、1499mのマチネシリ(雌阿寒岳)に囲まれた、大きなカルデラ湖。マリモの群生地としても有名。冬には氷上のワカサギ釣り体験、レンタルサービスも。

西山さんはアイヌをルーツにもつが、子どもの頃は「アイヌ」という言葉も口にすることができなかったという。

「今でこそアイヌってアニメや漫画で話題になっていますが、以前は北海道の地名の多くがアイヌ語に由来するといった程度のことしか知りませんでした。社会的に“アイヌ差別はいけない”とされていることもあり、知ろうとしてはいけない、触れずにうまくやりすごすもの、と思いこんでいたんです」

硫黄山を熱源とする川湯温泉。川湯温泉街には、名前のとおり、温泉の川が流れている。昨今閉館してしまった大型宿泊施設も多いが、この地を再び盛り上げていこうと国や自治体、地域団体が連携し、足湯や川沿いの遊歩道など環境整備を行っている。

阿寒でアイヌ舞踊に携わるようになったことを、仲のいい友だちにもなかなか言えなかったそうだ。勇気を出して口にしたとき、「へえ、そうなんだ」とあっさりした反応で拍子抜けした。最近は、SNSでも自分のアイヌ刺繡などを発信できるようになったと西山さん。

「自分が思うほど、みんながアイヌに対して悪い印象を抱いているわけじゃないんだなって気づきました」

阿寒湖アイヌコタンの入り口にはフクロウの守り神。アイヌの人々の民芸品店などが二十数軒立ち並ぶ。店と工房、住まいが一体となっているところが多く、店先で作品づくりに勤しむ工芸家も。

舞踊と同時に刺繡や着物を習う西山さんだが、背負い袋や木彫りにも興味があると話してくれた。砂澤ビッキや床ヌブリ、藤戸竹喜といった木彫りのスターたちが集まっていた阿寒湖アイヌコタン。この場所は、アイヌの人たちを守り、成長させてきた場所なのかもしれない。ある民芸店では、木彫りやアクセサリーといった工芸品とともに、家族の軌跡を伝える写真が飾られていた。子グマと一緒に撮影しているものや、イオマンテ(神とされるヒグマを天の国に送り返す、アイヌの伝統的な宗教儀式)のときのもの。その伝統がつい最近まで生きていたのだと実感する。阿寒の人たちが、アイヌの生き方を伝えようとしてきた切実さも。

切り分けた細い布を置いて文様を縫いつけていくルウンペ(道のごとく、の意)で着物を仕上げていく西田香代子さん。後進に語りかける言葉は、「ただ、つくれればいいわけじゃない。他の人たちに知ってもらうことも大切」。

西山さんの師匠・西田香代子さんは、アイヌ刺繡の指導を熱心に行う文化伝承者だ。後進たちには「きちんとしたものを学び、受け継いでほしい」という思いで育成している。

「刺繡でもなんでも、先人のやり方は知っていてほしいと思います。現代の子たちは今ふうのものしか見ていないでしょう。それがダメというわけではないけれど、本物を知り、理解できていなければ、次の人に伝えられない。そしていずれ消えてしまう」

アトゥサヌプリ(裸の山)という名ももつ、ダイナミックに噴煙を上げる活火山・硫黄山。植物のない岩肌に点在する噴気孔から勢いよく噴き出す湯気と、鮮やかな黄色の硫黄の結晶がふしぎな風景をつくり出している。

西田さんも本物に学ぶために昔のアイヌの手仕事が所蔵されている博物館に通い、現物を見てきたという。アットゥシ(木の皮の繊維で織った着物)づくりを教える講座で、糸づくりのために山に入ったときのこと。木の皮を剥ぐときに細くなってしまった部分を捨てていく受講者が多いことに驚いた。

「それまで生きていた木が人間のために丸裸にされるのだから、全部使わなければ失礼でしょう。アイヌの人はゴミを出さない。どんなに使えないと思った部分だって絶対にムダにはしないの。山菜を採りに行くときも必要な分しか採りません。自然を使わせていただいているんだから」

明治時代は、マッチや火薬などの原料のための硫黄採掘で栄えていたという。

精神を伝えることはむずかしい。机の上ではなく、実際に交わした言葉や見た姿勢からしか学べないのかもしれない。アイヌの伝統というものをどのくらい意識しますか、と郷右近さんにたずねたとき、彼女はこう答えた。

「料理、手仕事、歌、踊り。どれかひとつではなく、アイヌは生活こそが文化なんです。いつか自分が天の国に行ったとき、ばあちゃんに頑張ったなと褒めてもらえるかどうか、それは常に意識していますね。昔のアイヌは生活が大変で、手仕事どころじゃありませんでした。祖母がアイヌ文化を学び始めたのも40代後半。この伝統を残さなければいけないと一念発起して、さまざまなことを学んでいったんです。頑張ってくれたばあちゃんたちのおかげで、いまの私たちがあるんですよね」

光の森とクマゲラ

阿寒湖周辺の広大な地で自然保護を行う前田一歩園財団。その所有林〈光の森〉を認定ガイドとともに歩く。雪の上に落ちていたツルアジサイ。

氷点下15℃ほどの朝、阿寒湖の上に立つ。厚い氷を覆った雪の光がまぶしい。阿寒湖を取り囲む広大な森林を所有・管理する前田一歩園内の〈光の森〉をスノーシューで歩いた。光の森は一歩園の認定ガイドだけが案内できる散策エリアで、〈阿寒ネイチャーセンター〉の安井岳さんが、樹木の説明をしながら先導してくれる。

オヒョウの木。アイヌの人たちは樹皮を剥ぎ、内皮から糸をつくる。

これはエゾマツで、この木からアイヌの弦楽器トンコリがつくられる、これは接着剤としてヤニが使われていたトドマツ、このキタコブシはいい香りだけれど、アイヌの人は、あえてオナラの木と呼び、悪いものが憑かないようにした……。

地表に噴出したボッケ。アイヌ語で煮えたつという意味で、地熱で地面が温かい。昔アイヌの人たちはこのあたりに家を建てていたという。

アイヌの知恵と生活がつまった森に、足跡をつけていく。何もかもを自分でつくり、自然とともに生きてきたアイヌの先人たち。そしてその心を絶やさないようにする現代のアイヌ民族。「舟を彫る鳥の神」いう名のチプタチカップカムイ(クマゲラ)がリズミカルに木をつつく音が、静寂の森に響いていた。

屈斜路湖は日本最大のカルデラ湖で、約3万年前の火山活動が原形となっている。冬の屈斜路湖の風物詩は、湯浴みをする白鳥。シベリアから渡ってきた白鳥が集い、4月まで滞在する。湖畔の砂浜からは温泉が湧き出て、足湯やコタン温泉(露天風呂)も点在。

●情報は、「FRaU S-TRIP MOOK 国立公園」発売時点のものです。 Photo:Yayoi Arimoto Text:Nobuko Sugawara

「FRaU×SDGsプロジェクト」の 会員になりませんか?【登録受付中】

2030年のゴールに向けて多くの方に「SDGs」を知ってもらい、“ご自身にできることを見つけてほしい”“アクションにつなげてほしい”そんな願いからスタートした「FRaU×SDGsプロジェクト」。

このプロジェクトの会員の皆さまには、SDGsにまつわるさまざまな情報、今後開催予定のイベント告知、FRaU誌面やFRaUwebの企画参加のご案内などをお送りしています。FRaU主催のイベントに優先的にご参加いただくことができたり、サステナブルグッズの会員限定プレゼント企画に応募できたり、さまざまな特典もご用意。(※新型コロナ感染拡大の影響で、現在はオフラインイベントは開催を見合わせておりますが、オンラインイベントを予定しています)

さらにメールマガジン登録された方には、最新トピックス満載のメールマガジンを毎週配信。イベント告知などはイチ早くお届けします。年齢、性別などの条件はなく、登録も無料。ご興味のある方は、会員登録ページよりご登録をお願いします。

SDGs会員について詳しく知りたい方はこちら▼ https://gendai.ismedia.jp/list/special/frau_sdgs

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/94053

現代ビジネス2022.04.05

古から自然とともに暮らしていたアイヌに会いに、北の大地「阿寒摩周国立公園」を旅しました。冬の世界は白銀で、カラフルで、温かいところでした。

神の湖に迎えられて

約7000年前の火山の噴火でできたカルデラ湖・摩周湖。右奥に見える山はカムイヌプリ(神の山)。雪のなかの青が、その鮮やかさをさらに際立たせる。

釧路空港から広がる世界はどこまでも雪景色。キレイに除雪整備された国道391号線を北上し、阿寒摩周国立公園の東端、摩周湖へ向かった。旅の行程で快晴予報は初日だけ。澄んだ空と湖に出合えるかは運次第の“霧の”摩周湖だが、1時間半ほどで第一展望台に到着すると、深いブルーが迎えてくれた。世界でも一級の透明度を誇るこの湖は、アイヌ語でカムイトー。神の湖の意味だ。この地に来たことを歓迎されたようで心が躍る。アイヌの人々の世界に触れたくて、この国立公園にやってきたのだ。

阿寒、開かれたアイヌの町

弟子屈町屈斜路(てしかがちょうくっしゃろ)コタンアイヌ民族資料館は、屈斜路コタン地域に伝わるアイヌの生活、風習、文化を紹介する施設として1982年に開館した。江戸時代に6回蝦夷地を探査し、アイヌの人びとと交流した松浦武四郎についての展示が充実している。

大自然とアイヌ文化はこれまでも北海道を象徴するものだったが、近年はとくに『ゴールデンカムイ』をはじめ、2019年に直木賞を受賞した『熱源』、2020年に白老町にオープンした国立アイヌ民族博物館を含む〈ウポポイ(民族共生象徴空間)〉など、アイヌへの注目度は高い。一方で、いまだに社会的な差別や偏見が根強いのも事実だ。

北海道は蝦夷地と呼ばれ、古くからアイヌ民族が暮らしていた場所である。独自の言語をもち、文字ではなく歌や踊りで文化を受け継ぎ、狩猟、漁労、植物採集と自然に依拠した暮らしを営んできた。しかし江戸時代から和人(アイヌ以外の日本人)が本格的に進出。明治初期には日本の領土化、同化政策を行ったことで、アイヌの文化は急速に失われていった。

アイヌについては二風谷や旭川、白老など北海道でもさまざまな場所で知ることができるが、阿寒湖のほとりに広がる〈阿寒湖アイヌコタン〉はとくに開かれたアイヌの地だ。ここには、自分たちについて語ってくれるアイヌの人たちがいる。

1935年以降アイヌの人々の工芸が盛んに生まれていた阿寒湖畔。ここ一帯の土地を所有していた前田一歩園の3代目園主・前田光子が1959年、アイヌの工芸家たちに土地を無償提供したことから現在の阿寒湖アイヌコタンが誕生している。

〈民芸喫茶 ポロンノ〉のカウンターに立つ郷右近富貴子さん。

そのなかにある〈民芸喫茶 ポロンノ〉は、本格的なアイヌ料理をいただける店だ。両親が始めたこの店を受け継いだ郷右近富貴子さんは、アイヌクラフトを現代に活かすクリエイターとしても活躍している。

上から時計回りで、冬の間、雪の下で眠っていたジャガイモを春に自然発酵させたポッチェイモ。キハダの実を煮出したシケレベ茶。カボチャ、トウキビ、ニコロ豆、イナキビなどを混ぜたほんのり甘いラタスケプ。どれも野性みと優しさのバランスがちょうどいい味。

「阿寒湖アイヌコタンは、北海道中からアイヌが集まったコタン(集落)です。ここで生まれ育った人もいるけれど、観光旅行ブームのときに多くの旅人で賑わったので、各地からアイヌが働きにやってきたんですね。だから間口が広いというのかな。積極的に発信し、新しいことに挑戦する。自分たちの文化を切り売りした“観光アイヌ”なんていう人もいるけれど、私たちは見せることでアイヌの文化を守ってきました。アイヌの先人たちに恥ずかしくないように、いまのアイヌ文化を紹介しながら生きている、ハイブリッドなコタンだと思うんです」

郷右近さんのエムシアッのブレスレットとチョーカー。

郷右近さんの活動は多岐にわたる。姉とのユニット〈Kapiw&Apappo〉でアイヌ音楽や、エムシアッという刀さげ紐をブレスレットにする手仕事も。踊りを教えてくれたのはコタンにあったアイヌ文化保存会のおばあちゃんたち、そして手仕事は家族だった。

「子どものころ、夏休みになると阿寒湖は観光シーズンで忙しかったから、浦河町に暮らす祖母(アイヌ文化の伝承者・遠山サキさん)のところで過ごしていたんです。夜になると手を動かしていて、何してるのと聞くと、お前もやってみっかって。だから私にとってアイヌの手仕事は、いつでもそこにありました。覚えなさいと言われたことはありません」

では、本格的にやろうと思ったのはいつだったんですかと聞くと、まだぜんぜん本格的ではないんですけど、と笑う。

オヒョウの樹皮でつくられたアットゥシ織。(弟子屈町屈斜路コタンアイヌ民族資料館)

「あらためて学ぼうと思ったのは、祖母と叔母が講師として阿寒に来てくれたときですね。エムシアッをつくる講座だったんですが、子どもが1歳になる前だったのでおんぶしながらでもできると思い習いに行きました。オヒョウなどの樹皮や草の茎から糸をつくり編み上げる本格的なもので、細かく大変な作業でした。講座が終わった後も、忘れないよう自分なりにできるものをと、小さなブレスレットやチョーカーにアレンジしてつくり始めたんです」

手を動かすことで、あのとき、ばあちゃんが言っていたのはこういうことだったんだと思い出す。手仕事は気づけばいつもそばにあり、やろうと思ったときには先生が身近にいた。それは阿寒に育ったアイヌならではの環境かもしれない。

若いアイヌの希望

アイヌ舞踊や着物を学ぶ西山知花さん。より深く着物のことを学ぶため、いい先生のいる札幌に今年から通う。向学心にあふれ、師匠の西田さんも「教えたことを素直に受け止められる子」と太鼓判。

外の町から阿寒にやってきたアイヌの若者がいる。阿寒湖アイヌコタンにある、〈アイヌシアターイコロ〉で、アイヌ古式舞踊などに出演している最年少の踊り手、西山知花さん(24歳)だ。標津町で育った西山さんは、母親が受講していた西田香代子さんのアイヌ刺繡講座についていき、そこでできた縁がきっかけでこの世界に入った。

「私は覚えていないんですが、アイヌの着物で踊る人たちの儀式を初めて見せてもらったときに、『キレイ』と口にしたんだそうです。西田さんがそれに気づいて、(踊りを)やるかって。踊りはじめたら今度は、着物を縫おうって(笑)」

阿寒湖は、標高1370mのピンネシリ(雄阿寒岳)、1499mのマチネシリ(雌阿寒岳)に囲まれた、大きなカルデラ湖。マリモの群生地としても有名。冬には氷上のワカサギ釣り体験、レンタルサービスも。

西山さんはアイヌをルーツにもつが、子どもの頃は「アイヌ」という言葉も口にすることができなかったという。

「今でこそアイヌってアニメや漫画で話題になっていますが、以前は北海道の地名の多くがアイヌ語に由来するといった程度のことしか知りませんでした。社会的に“アイヌ差別はいけない”とされていることもあり、知ろうとしてはいけない、触れずにうまくやりすごすもの、と思いこんでいたんです」

硫黄山を熱源とする川湯温泉。川湯温泉街には、名前のとおり、温泉の川が流れている。昨今閉館してしまった大型宿泊施設も多いが、この地を再び盛り上げていこうと国や自治体、地域団体が連携し、足湯や川沿いの遊歩道など環境整備を行っている。

阿寒でアイヌ舞踊に携わるようになったことを、仲のいい友だちにもなかなか言えなかったそうだ。勇気を出して口にしたとき、「へえ、そうなんだ」とあっさりした反応で拍子抜けした。最近は、SNSでも自分のアイヌ刺繡などを発信できるようになったと西山さん。

「自分が思うほど、みんながアイヌに対して悪い印象を抱いているわけじゃないんだなって気づきました」

阿寒湖アイヌコタンの入り口にはフクロウの守り神。アイヌの人々の民芸品店などが二十数軒立ち並ぶ。店と工房、住まいが一体となっているところが多く、店先で作品づくりに勤しむ工芸家も。

舞踊と同時に刺繡や着物を習う西山さんだが、背負い袋や木彫りにも興味があると話してくれた。砂澤ビッキや床ヌブリ、藤戸竹喜といった木彫りのスターたちが集まっていた阿寒湖アイヌコタン。この場所は、アイヌの人たちを守り、成長させてきた場所なのかもしれない。ある民芸店では、木彫りやアクセサリーといった工芸品とともに、家族の軌跡を伝える写真が飾られていた。子グマと一緒に撮影しているものや、イオマンテ(神とされるヒグマを天の国に送り返す、アイヌの伝統的な宗教儀式)のときのもの。その伝統がつい最近まで生きていたのだと実感する。阿寒の人たちが、アイヌの生き方を伝えようとしてきた切実さも。

切り分けた細い布を置いて文様を縫いつけていくルウンペ(道のごとく、の意)で着物を仕上げていく西田香代子さん。後進に語りかける言葉は、「ただ、つくれればいいわけじゃない。他の人たちに知ってもらうことも大切」。

西山さんの師匠・西田香代子さんは、アイヌ刺繡の指導を熱心に行う文化伝承者だ。後進たちには「きちんとしたものを学び、受け継いでほしい」という思いで育成している。

「刺繡でもなんでも、先人のやり方は知っていてほしいと思います。現代の子たちは今ふうのものしか見ていないでしょう。それがダメというわけではないけれど、本物を知り、理解できていなければ、次の人に伝えられない。そしていずれ消えてしまう」

アトゥサヌプリ(裸の山)という名ももつ、ダイナミックに噴煙を上げる活火山・硫黄山。植物のない岩肌に点在する噴気孔から勢いよく噴き出す湯気と、鮮やかな黄色の硫黄の結晶がふしぎな風景をつくり出している。

西田さんも本物に学ぶために昔のアイヌの手仕事が所蔵されている博物館に通い、現物を見てきたという。アットゥシ(木の皮の繊維で織った着物)づくりを教える講座で、糸づくりのために山に入ったときのこと。木の皮を剥ぐときに細くなってしまった部分を捨てていく受講者が多いことに驚いた。

「それまで生きていた木が人間のために丸裸にされるのだから、全部使わなければ失礼でしょう。アイヌの人はゴミを出さない。どんなに使えないと思った部分だって絶対にムダにはしないの。山菜を採りに行くときも必要な分しか採りません。自然を使わせていただいているんだから」

明治時代は、マッチや火薬などの原料のための硫黄採掘で栄えていたという。

精神を伝えることはむずかしい。机の上ではなく、実際に交わした言葉や見た姿勢からしか学べないのかもしれない。アイヌの伝統というものをどのくらい意識しますか、と郷右近さんにたずねたとき、彼女はこう答えた。

「料理、手仕事、歌、踊り。どれかひとつではなく、アイヌは生活こそが文化なんです。いつか自分が天の国に行ったとき、ばあちゃんに頑張ったなと褒めてもらえるかどうか、それは常に意識していますね。昔のアイヌは生活が大変で、手仕事どころじゃありませんでした。祖母がアイヌ文化を学び始めたのも40代後半。この伝統を残さなければいけないと一念発起して、さまざまなことを学んでいったんです。頑張ってくれたばあちゃんたちのおかげで、いまの私たちがあるんですよね」

光の森とクマゲラ

阿寒湖周辺の広大な地で自然保護を行う前田一歩園財団。その所有林〈光の森〉を認定ガイドとともに歩く。雪の上に落ちていたツルアジサイ。

氷点下15℃ほどの朝、阿寒湖の上に立つ。厚い氷を覆った雪の光がまぶしい。阿寒湖を取り囲む広大な森林を所有・管理する前田一歩園内の〈光の森〉をスノーシューで歩いた。光の森は一歩園の認定ガイドだけが案内できる散策エリアで、〈阿寒ネイチャーセンター〉の安井岳さんが、樹木の説明をしながら先導してくれる。

オヒョウの木。アイヌの人たちは樹皮を剥ぎ、内皮から糸をつくる。

これはエゾマツで、この木からアイヌの弦楽器トンコリがつくられる、これは接着剤としてヤニが使われていたトドマツ、このキタコブシはいい香りだけれど、アイヌの人は、あえてオナラの木と呼び、悪いものが憑かないようにした……。

地表に噴出したボッケ。アイヌ語で煮えたつという意味で、地熱で地面が温かい。昔アイヌの人たちはこのあたりに家を建てていたという。

アイヌの知恵と生活がつまった森に、足跡をつけていく。何もかもを自分でつくり、自然とともに生きてきたアイヌの先人たち。そしてその心を絶やさないようにする現代のアイヌ民族。「舟を彫る鳥の神」いう名のチプタチカップカムイ(クマゲラ)がリズミカルに木をつつく音が、静寂の森に響いていた。

屈斜路湖は日本最大のカルデラ湖で、約3万年前の火山活動が原形となっている。冬の屈斜路湖の風物詩は、湯浴みをする白鳥。シベリアから渡ってきた白鳥が集い、4月まで滞在する。湖畔の砂浜からは温泉が湧き出て、足湯やコタン温泉(露天風呂)も点在。

●情報は、「FRaU S-TRIP MOOK 国立公園」発売時点のものです。 Photo:Yayoi Arimoto Text:Nobuko Sugawara

「FRaU×SDGsプロジェクト」の 会員になりませんか?【登録受付中】

2030年のゴールに向けて多くの方に「SDGs」を知ってもらい、“ご自身にできることを見つけてほしい”“アクションにつなげてほしい”そんな願いからスタートした「FRaU×SDGsプロジェクト」。

このプロジェクトの会員の皆さまには、SDGsにまつわるさまざまな情報、今後開催予定のイベント告知、FRaU誌面やFRaUwebの企画参加のご案内などをお送りしています。FRaU主催のイベントに優先的にご参加いただくことができたり、サステナブルグッズの会員限定プレゼント企画に応募できたり、さまざまな特典もご用意。(※新型コロナ感染拡大の影響で、現在はオフラインイベントは開催を見合わせておりますが、オンラインイベントを予定しています)

さらにメールマガジン登録された方には、最新トピックス満載のメールマガジンを毎週配信。イベント告知などはイチ早くお届けします。年齢、性別などの条件はなく、登録も無料。ご興味のある方は、会員登録ページよりご登録をお願いします。

SDGs会員について詳しく知りたい方はこちら▼ https://gendai.ismedia.jp/list/special/frau_sdgs

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/94053