2年ぐらい前にポータブル電源を買い、今度は移動式の太陽光パネルを買いました。

ポータブル電源はEcoFlowのRiver Pro(定格出力600W 、容量720Wh )です。少し古いタイプなので放電回数の目安は500回程度という三元リチウムバッテリー使用のタイプです。最近のリン酸鉄使用のものだと3000回程度と放電回数が飛躍的に伸びているので、買う時期を誤ったような気がしています。

これを買ったのは、家庭菜園で大きくなり過ぎた木の枝を切る際、コード式の電動チェンソーを使うための電源が欲しかったからでした。後になってから災害対応でそれなりに役立つことを知りました。

この機種はX-Boost機能というのがあり定格出力600Wを超える電気製品も使えるので、消費電力800W程度の電動チェンソーなら余裕で動きます。容量の90%まで蓄電しておけば約650Whになるので、連続使用で50分弱動かせます。実際には休み休み使うので、これまで蓄電切れ等は経験していません。

この他、井戸水ポンプ(300W)もこれで動きました。実際に組み上げている時の使用電力は230W程度だったので、90%の蓄電で2時間半以上動かすことができます。断水かつ停電という非常時に井戸水が使えるので頼りになります。

さらに夏場の停電には扇風機、冬の停電には石油ファンヒーターを使えれば嬉しいのですが、扇風機は30W程度だったので22時間連続で使えます。また、石油ファンヒーターは点火時には200W程度ですが、着火した後は20W以下なので(機種によって異なる)扇風機より長時間使用できます。

また、災害時の安否確認や情報を得る方法としてスマホは不可欠ですが、その充電はポータブル電源があれば繰り返し充電できます。

しかし、冷蔵庫や冷凍庫は使用電力量が大きいので、たとえ使えても1~2時間の短時間になるため一時停電ぐらいの場面でしか役にたちません。

今年の正月に発生した能登半島地震や南海トラフ地震の情報を知るにつれ、夫婦で災害への備えを話し合う機会が増えました。食料や使い捨てトイレなどの備蓄は妻に任せ、私はエネルギー問題を考えています。

上で述べたRiver Proだけではバッテリー容量が十分でないため追加購入を検討することにしました。

当然のことながら容量と価格が問題なのですが、洪水などを考えれば車での持ち運びが必要になるため重さも考慮しなければなりません。River Proは8㎏程度なので問題ありませんでしたが、高齢になり背骨の圧迫骨折も経験しているのであまり重いものは持てません。

そんなことで結局、EcoFlowのDelta2を買うことにしました。バッテリー容量は1024Wh、定格出力は1500W(X-Boostを使うと最大1900W)。そして重量は約12㎏です。もちろんリン酸鉄リチウムイオンバッテリーで、充電回数は約3000回保障となっています。

このDelta2を検討している時、ソーラーパネル220Wがセットになったものが格安であったのでそれを買うことにしました。Deltaシリーズの新しい機種が発売されるので安くなったようです。でも、私にとっては容量、重量、価格とも望むところでした。

9月最初にソーラーパネルは届きましたが、肝心のDelta2の発送は10月になるそうです。

そんなことでしばらくはソーラーパネルをRiver Proにつなげて遊ぶことにしました。

我が家でこの長さの4枚パネルを設置できる場所はベランダしかありません。

ベランダは真南を向いています。この写真の時は昼過ぎだったので、太陽を正面に捉えるためパネルをベランダフェンスに平行に設置しています。角度調整は難しいのですが、パネル右上部にガイド(写真下)があり、黒い点が中央に近づくほどパネルの向きと角度が最適になるそうです。

写真下では割とうまくいっているようです。

この時(12:00)の発電量は161Wであることが写真下から分かります。220Wのパネル容量から見ると約73%の発電効率です。

発電量は空の雲と太陽の関係で刻々と変化します。

写真下(12:28)では175W(約80%の発電効率)となっています。別の日には190W近くも確認していますが、発電効率85%ぐらいがMaxとするとこれぐらいが限界のように思います。

注目して欲しいのは蓄電量です。もうひとつ上の写真の12:00段階72%から次の写真の12:28段階で80%へと8%増えています。バッテリー容量720Whの8%は約58Whですから、28分間で58Wh発電したことになります。1時間に変換すると123Whとなり、これがこの時間帯の平均発電量となります。

もし太陽光の状態がこの調子で続くなら720Whは約6時間で満タンになる計算です。

ちょうど同じ時刻12:26の屋根の上の太陽光パネルの発電量です。屋根の上のパネルは容量が約5.9kWなので発電効率は66.9%。びっくりしますが、ベランダの移動式パネルの方が発電効率がよかったのです。

これは我が家屋根はフラットで、真南向きに15度の傾斜で設置されていることと関係しているはずです。年間の太陽高度と朝から夕方までの入射光の変化を加味すると、フラット屋根の場合は15度の角度が発電には最適(セキスイハイム)らしいです。

ちなみに、この時間帯にパネルを真南に向けたままべランダ屋根に寝かせたら110~120Wになったので15度で67%程度は理にかなっているように思えます。

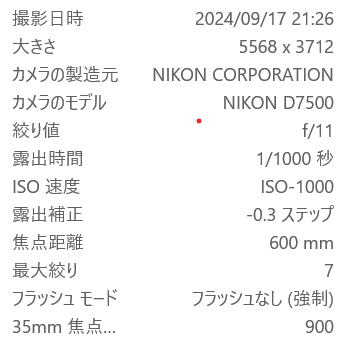

9月16日の今日、朝から強い陽ざしになっていました。

二日前にRiver Proを太陽光パネルで容量の95%まで蓄電しましたが、扇風機と空気清浄を長い時間使用したため44%まで減っていたので充電することにしました。

充電だけを考える屋根の上の太陽光パネルが発電したのを使えばよいのですが、今は移動式パネルを使うことが目的なのです。

午前9時頃にパネルをセットしたので太陽はかなり東側に寄っていました。ベランダ上でそれに合わせるのは無理なので少しだけ東側に向けています。

ベランダは灼熱状態なのでRiverProは室内に置いています。今後の活用を考えれば延長ケーブルがあった方がよいと思っています。

今日の午前8時57分の屋根上太陽光パネルの発電状況です。2.67kwなので45%の発電効率です。

では、River Proはどうでしょうか…。

午前9時8分の状態です。発電量は119wなので54%です。やはりこちらの方が上回っています。

次の写真は午前10時36分のものです。River Proの発電量は152wで発電効率69%。太陽が雲にかかれば発電量は20w以下に落ちるので、午前9時前後もこの時間も雲の影響はほとんど考えられません。従って、119w→152wへの変化は太陽の位置の変化(パネルへの入射角の変化)によると思われます。

そして屋根の上のパネルは、3.33kwで56%でした。

屋根の上の太陽光パネルは発電量が5kwに達することもありますが、傾斜15度に対して90度なる南中高度は75度なので、この地域の緯度を考えれば夏至の南中高度が約78度なのでその頃の昼前後が最も発電量が高くなるはずです。

以上、今日は敬老会の取組が終わった翌日で久しぶりに自分の興味で時間を使えました。

上記の内容で何かおかしなところがあればぜひご指摘ください。

10月なりDelta2が届けばまた続編を投稿します。