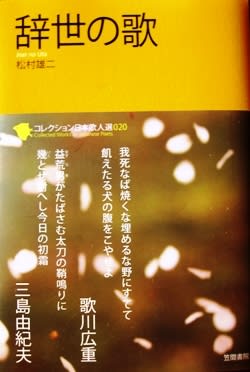

【我死なば焼くな埋めるな野にすてて飢えたる犬の腹をこやせよ】

2011年春から2年がかりで出版された「コレクション日本歌人選」全60冊のうちの1冊。このコレクションは柿本人麻呂から寺山修司まで代表的歌人の秀歌を集めたもので、大半は1人を1冊で取り上げ40~50首を掲載している。ただ、この「辞世の歌」や「源平の武将歌人」「戦国武将の歌」「アイヌ神謡ユーカラ」などでは1つのテーマごとに多くの歌人の作品を厳選して紹介している。

著者は1943年生まれで現在、国文学研究資料館名誉教授。著書に「百人一首 定家とカルタの文学史」など。「辞世の歌」では室町時代の太田道灌から三島由紀夫まで44人の歌を取り上げ、それぞれについて見開き2ページにわたり解説している。加えて巻末では番外編として90人の辞世を、遺偈(ゆいげ=禅僧の辞世の詩)、和歌、俳句の順に列記した。

本書で取り上げた人物は千利休、石川五右衛門、貝原益軒、尾形光琳、十返舎一九、乃木希典、山川登美子と多彩。末尾の解説「辞世―言葉の虚と実」によると、辞世という言葉は南北朝の「太平記」(第2巻)の中で日野資朝と俊基が鎌倉へ護送される途中に詠んだ「辞世の頌(じゅ)」が初出例ではないかという。

『我死なば焼くな埋めるな野にすてて飢えたる犬の腹をこやせよ』。これは浮世絵「東海道五十三次」で有名な歌川広重の遺書冒頭歌。『宗鑑はどちへと人の問ふならばちと用ありてあの世へと云へ』。こちらは室町時代の連歌師山崎宗鑑。「東海道中膝栗毛」の十返舎一九は『この世をばどりゃお暇(いとま)と線香の煙とともにはい左様なら』。いずれも死を前にしながらも軽妙な辞世が笑いさえ誘う。

著者は辞世を分類すると、①この世は所詮、夢・幻または無であると達観したパターン②先立った同士や戦友に後から逝くと励ます③洒落や諧謔の中で死を何でもないことととらえる④死に対し特別な構えを見せず従容として受け入れる⑤初志を果たし得なかった無念さを込める⑥生前の信念をストレートに表現する――などに分かれるという。これにあてはめると、山崎宗鑑や十返舎一九は③の典型か。

②は禅僧や戦国武将に多い。豊臣秀吉の『露と落ち露と消えにしわが身かな浪速の事も夢のまた夢』もその1つ。戦国武将でも関が原で石田三成方につき自決に追い込まれた大谷吉継の『契あらば六つの衢(ちまた)に待てしばしおくれ先立つ違ひありとも』は②のパターンだろう。『待てしばし勲残して逝きし戦友(とも)後な慕ひて我も行きなん』。陸軍大将山下奉文はフィリピンの絞首台で兵士たちにこう呼びかけた。

『をみなにてまたも来む世ぞ生まれまし花もなつかし月もなつかし』。与謝野晶子と共に「明星」の歌人として活躍した山川登美子は腎臓病を患い若くして薄幸の生涯を閉じた。同じくがんのため夭折した歌人中城ふみ子は『灯を消してしのびやかに隣にくるものを快楽(けらく)の如くに今は狎(な)らしつ』。「隣にくる」死の影に今や「快楽」のように馴れ親しんでいるというところに、なおさら悲痛な思いを禁じえない。

その他、印象に残ったものを列記――石川五右衛門『石川や浜の真砂は尽くるとも世に盗人の種は尽きまじ』、大石内蔵助良雄『あらたのし思ひは晴るる身は棄つる浮世の月にかかる雲なし』、林子平『家もなく妻なく子なく版木なく金もなければ死にたくもなし』、仮名垣魯文『快く寝たらそのまま置炬燵いけし炭団(たどん)の灰となるまで』、西郷千重子(会津藩国家老西郷頼母の妻)『なよ竹の風にまかする身ながらもたわまぬ節もありとこそ聞け』