園林堂から、舟溜まりのある「笑意軒」へ

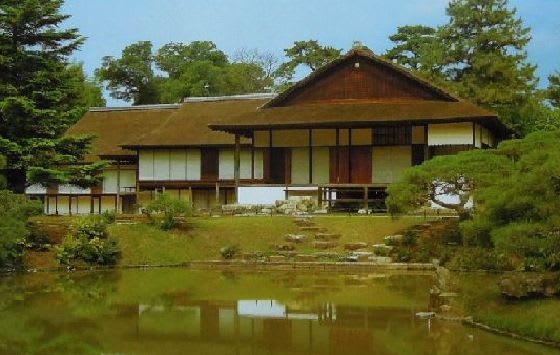

笑意軒の前面です。

桂離宮のほぼ南端に位置し、梅馬場から左に行くと「笑意軒」の前に出ます。

笑意軒前の池は一隅の入江状になっているので、船着場には二箇所の石段から

下りることができる、舟溜まりとして実用性の高いところです。

雪見燈籠

梅馬場の苑路脇にある「雪見燈籠」は、数多い京都名園の雪見燈籠のなかでも

安定感があって姿もよく逸品とされています。

「笑意軒」の扁額と、写真は五つですが「六つの丸窓」

篇額は智仁親王の御次男で、智忠親王の弟宮の曼殊院門跡良尚法親王の筆。

六つの丸窓は、それぞれに下地の組み合わせを変えるなど凝ったものであり

「四季の窓」と呼ばれていますが、名前の由来は明らかではないそうです。

口の間に続く六畳の二の間は 南側に肘掛窓があります。天井は一つの

つながりで室内を広くみせる配慮と考えられているそうです。

その中敷居下の腰壁には、市松模様の部分に金地にエンジ色のビロード

その他の部分に金箔が斜めに貼り付けられています。

襖の引き手は「櫂 (カイ)」の形になっています。

入り江状の池は舟溜りとして使われたので「櫂」の形が選ばれたようです。

口の間の杉戸の引き手は「矢」の形になっていて

手をかけるところは「矢羽」になっています。

この手水鉢には「浮月(うきつき)」の名前がついています。

手水鉢の水面に映る「月」を楽しんでいたようです。

笑意軒の紅葉した庭先から「園林堂」がみえてます。

松琴亭と同様に茶屋建築の一つで、智忠親王の代に造営されたのですが

笑意軒だけ「軒」が使われているのは、中の間・次の間・口の間・膳組の間

などの母屋の主な部分が、桂の茶屋の中で最も大きいからと言われています。

========== 四つの書院 ==========

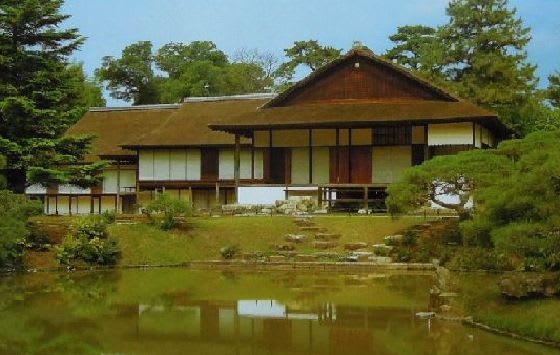

書院全景

桂離宮の書院群は、東から古書院(写真右端)、中書院、楽器の間、新御殿が雁行形に連なって並んでいます。この形状は各書院が時を違えて次々に増築された結果、軸をずらし日当たりや風通し、建物からの庭園の眺望に配慮したそうです。

残念ながら書院の中には入れないので、通りすぎるだけでした。(;_・)

古書院の「月見台」

二の間の正面に、広縁から池に突き出すように竹簀子で作られた月見台は

月見はいうまでもなく、苑内の主要な景観が一望できるところでした。

東側からみた、古書院と月見台です。

明日は、「月波楼から中門、衝立松」です。

笑意軒の前面です。

桂離宮のほぼ南端に位置し、梅馬場から左に行くと「笑意軒」の前に出ます。

笑意軒前の池は一隅の入江状になっているので、船着場には二箇所の石段から

下りることができる、舟溜まりとして実用性の高いところです。

雪見燈籠

梅馬場の苑路脇にある「雪見燈籠」は、数多い京都名園の雪見燈籠のなかでも

安定感があって姿もよく逸品とされています。

「笑意軒」の扁額と、写真は五つですが「六つの丸窓」

篇額は智仁親王の御次男で、智忠親王の弟宮の曼殊院門跡良尚法親王の筆。

六つの丸窓は、それぞれに下地の組み合わせを変えるなど凝ったものであり

「四季の窓」と呼ばれていますが、名前の由来は明らかではないそうです。

口の間に続く六畳の二の間は 南側に肘掛窓があります。天井は一つの

つながりで室内を広くみせる配慮と考えられているそうです。

その中敷居下の腰壁には、市松模様の部分に金地にエンジ色のビロード

その他の部分に金箔が斜めに貼り付けられています。

襖の引き手は「櫂 (カイ)」の形になっています。

入り江状の池は舟溜りとして使われたので「櫂」の形が選ばれたようです。

口の間の杉戸の引き手は「矢」の形になっていて

手をかけるところは「矢羽」になっています。

この手水鉢には「浮月(うきつき)」の名前がついています。

手水鉢の水面に映る「月」を楽しんでいたようです。

笑意軒の紅葉した庭先から「園林堂」がみえてます。

松琴亭と同様に茶屋建築の一つで、智忠親王の代に造営されたのですが

笑意軒だけ「軒」が使われているのは、中の間・次の間・口の間・膳組の間

などの母屋の主な部分が、桂の茶屋の中で最も大きいからと言われています。

========== 四つの書院 ==========

書院全景

桂離宮の書院群は、東から古書院(写真右端)、中書院、楽器の間、新御殿が雁行形に連なって並んでいます。この形状は各書院が時を違えて次々に増築された結果、軸をずらし日当たりや風通し、建物からの庭園の眺望に配慮したそうです。

残念ながら書院の中には入れないので、通りすぎるだけでした。(;_・)

古書院の「月見台」

二の間の正面に、広縁から池に突き出すように竹簀子で作られた月見台は

月見はいうまでもなく、苑内の主要な景観が一望できるところでした。

東側からみた、古書院と月見台です。

明日は、「月波楼から中門、衝立松」です。