大阪・箕面大滝までウォーキング⑦の続きです。10月6日(水)

箕面山 龍安寺(りゅうあんじ)

日本最初にして最古の弁財天

西暦658年、役行者が箕面滝で修業し弁財天を祭祀しています。

行者尊は、自ら弁財天の像を作製し

滝の側に祭祀して箕面寺と称しました。(後に瀧安寺と改称)

拝殿と神殿の神道形式で、江戸初期の建築。

多くの修行者が入山し、最盛期には堂舎が八十余りも存在しました。

奈良時代の行基を始め、空海(弘法大師)、聖宝(理源大師)

圓珍(智証大師)、鎌倉時代の法然、日蓮、蓮如の諸師達がいます。

大黒堂

大黒堂の前にある百度石に

漫才師の「かしまし娘」三人姉妹の名前がありました。

左の建物は「大黒堂」です。

妙音天像 (弁財天の異称)

妙音天像の前を通り、階段を下りていくと

見えたのは「大護摩道場」でした。

毎年 4月15日、7月7日、11月7日 いずれも11時より

年に3度、山伏が参集して修法しているそうです。

石が△の形に積み上げられています。

左に見える蝋燭には、火が付いていました。

そして、仏様のような前にはお供物が見えます。

瑞雲橋 登録有形文化財

瑞雲橋は、瀧道と箕面川にかかる朱色の太鼓橋です。

大滝に向かう時は、この橋の下(右下)を通りました。

鳳凰閣 国の有形文化財

建築家、武田五一氏によって設計されました。

鳳凰が森の中で羽ばたいているように見えます。

山門額

山門は撮り忘れましたが・・・(^^ゞ

文化六年(一八〇九年)に京都御所より移築された総﨔造りです。

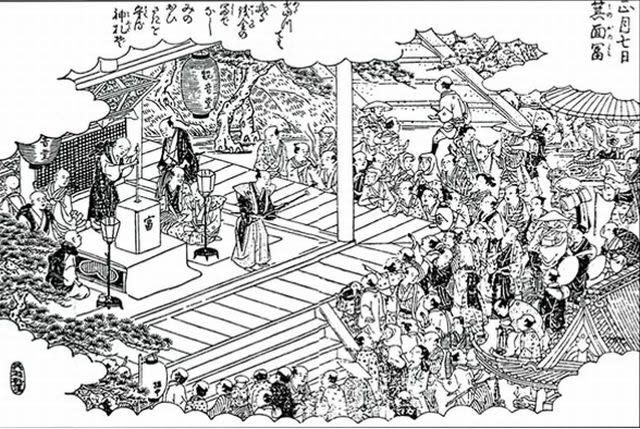

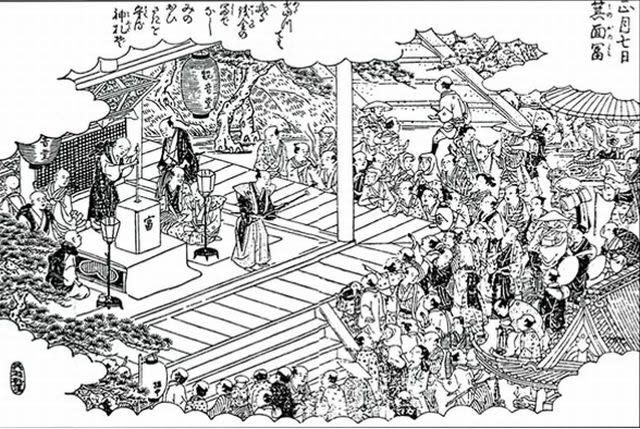

宝くじ発祥の地

今の宝くじ発祥の地で「箕面富」と呼ばれていました。

現在も「箕面富くじ」が、毎年10月10日に行われていて

当たりは、招福と健康にご利益がある伝来の特別お守りです。

箕面山 龍安寺(りゅうあんじ)

日本最初にして最古の弁財天

西暦658年、役行者が箕面滝で修業し弁財天を祭祀しています。

行者尊は、自ら弁財天の像を作製し

滝の側に祭祀して箕面寺と称しました。(後に瀧安寺と改称)

拝殿と神殿の神道形式で、江戸初期の建築。

多くの修行者が入山し、最盛期には堂舎が八十余りも存在しました。

奈良時代の行基を始め、空海(弘法大師)、聖宝(理源大師)

圓珍(智証大師)、鎌倉時代の法然、日蓮、蓮如の諸師達がいます。

大黒堂

大黒堂の前にある百度石に

漫才師の「かしまし娘」三人姉妹の名前がありました。

左の建物は「大黒堂」です。

妙音天像 (弁財天の異称)

妙音天像の前を通り、階段を下りていくと

見えたのは「大護摩道場」でした。

毎年 4月15日、7月7日、11月7日 いずれも11時より

年に3度、山伏が参集して修法しているそうです。

石が△の形に積み上げられています。

左に見える蝋燭には、火が付いていました。

そして、仏様のような前にはお供物が見えます。

瑞雲橋 登録有形文化財

瑞雲橋は、瀧道と箕面川にかかる朱色の太鼓橋です。

大滝に向かう時は、この橋の下(右下)を通りました。

鳳凰閣 国の有形文化財

建築家、武田五一氏によって設計されました。

鳳凰が森の中で羽ばたいているように見えます。

山門額

山門は撮り忘れましたが・・・(^^ゞ

文化六年(一八〇九年)に京都御所より移築された総﨔造りです。

宝くじ発祥の地

今の宝くじ発祥の地で「箕面富」と呼ばれていました。

現在も「箕面富くじ」が、毎年10月10日に行われていて

当たりは、招福と健康にご利益がある伝来の特別お守りです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます