毎年ながら夏が大の苦手の私ですが、今年のこの異常な蒸し暑さと

迷走台風にはもううんざり

早々に暑さに降参し、お籠りして読書に勤しむつもりでいました。

実は今年の夏は『三体』で乗り切ろうと計画していたのです。

が・・・

ちょっと私にはその世界が向いてなかったというか、

登場人物に興味が持てなかったというか・・・

すごく面白い!と聞いていただけに、残念

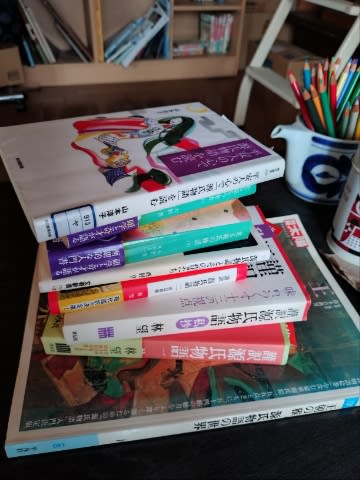

結局、今年はもうこれしかないでしょ、という感じで再度手に取ったのは『源氏物語』。

これまで与謝野晶子、円地文子、林真理子、瀬戸内寂聴・・・と読んできましたが、

林望氏の『謹訳 源氏物語』を一巻しか読んでなかったので、再度挑戦中です。

おまけにその関連本も久しぶりに手に取りました。

私はSFよりファンタジー、歴史ものだなあ・・・と再確認した次第。

(それでいうと「キングダム」にもハマってしまい、映画も観てきました

)

)大河ドラマの「光る君へ」は佳境に入り、ようやく(!)まひろが『源氏物語』を

書き始めましたね!

『枕草子』の場面は鳥肌がたちましたが、千年以上前の名作が生まれる瞬間を

こんなふうに目にすることができるなんて・・・

紫式部を取り上げた「光る君へ」では、直接『源氏物語』を描くことはないようですが、

これまでまひろが経験してきたことが物語に反映されるであろうことは必須。

なので、ドラマで宣孝の子である賢子が道長の子という設定には「えっー!?」驚いたものの、

すぐになるほどな~と納得しました。

『源氏物語』では、光源氏が父である桐壺帝の妃である藤壺の宮に亡き母の面影を求めて

慕い続け、ついには思いを遂げ藤壺の宮は光源氏との子を身籠ってしまいます。

そのことが、後の物語にまでずーっと影響を与えていくわけですが・・・

この時代に、こういう設定を考えたこと自体すごいなと思っていたのですが、

ドラマのように実はまひろが生んだのは道長の子であった、とすれば、

不義密通の子が産まれたという設定に説得力が増します。

おまけに、それを宣孝も知っていてまるごとまひろを受けとめた、ということになると

無神経な行動をとっていた宣孝の株も上がり、その後彼を失うまひろの喪失感にも納得できます。

この脚本はさすが!

私がドラマでずーっと気になっていたのは、史実に忠実な展開だと道長がどこでダークに

陥ってしまうんだろう、ということでした。

ところが、その部分を安倍晴明や詮子が担い、道長はあくまでクリーン。

まひろと約束したようによき世をつくるため、それこそ命がけで奔走しています。

詮子が亡くなり、安倍晴明も天に召されたあとは、いよいよ道長も闇落ちか・・・と

半分期待しているのですが・・・

どうもこのまま子煩悩なパパであり続けそうな気配(笑)

それでもだんだん貫禄もついてきて、興福寺の別当相手に堂々と渡り合ってましたね。

これからは手に入れた権力で堂々とねじ伏せていくのかな。

まだまだ無理難題が押し寄せてきて窮地に追い込まれる道長が、

どうやって「いい人」であり続けられるのか、今後の展開が楽しみです

と

と