以前、蚕影神社の由来の一つとして、金色姫伝説を紹介したことがある

先日、久しぶりに蚕影神社を尋ねたら、崖崩れの工事をする為か、休憩所のような

建物に飾られていた額がすべて取り払われていた。

石で作られていた手水鉢のようなものも、無くなっていて、ちょっとがっかり

この手水鉢に、よく野鳥が水を飲みに来ていたので、野鳥がいればと期待していた。

たまに草刈りのボランティアで行く細草の棚田の脇に車を止めて、山と田んぼの堺の

農道を歩いて蚕影神社に向かった。

その時にちょっと面白い石像を撮った

農道の脇にあった石像、一見すると双体道祖神かなと思われるが、風化して

よくわからない。

上の写真をトリミングで拡大した石像、何となく手を取り合った二対の像が

刻まれているように見える。

双体道祖神なら、この辺ではあまり見かけないのでうれしい

どなたかご存知の方がいたら、教えてくださいませんか。

蚕影神社、屋根に「天の虫」と書いて蚕のマークがあるのが良いね

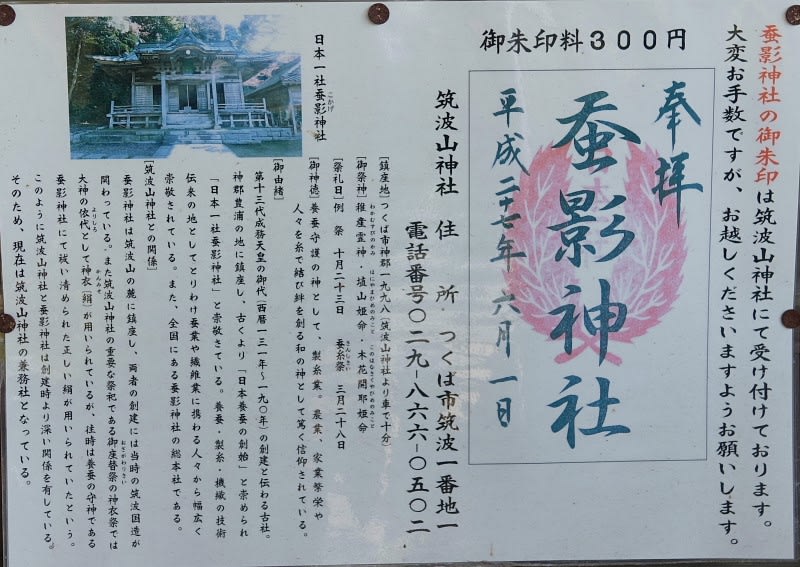

拝殿正面の扉に御朱印は筑波山神社で受付している旨の張り紙が有った

トリミングした張り紙

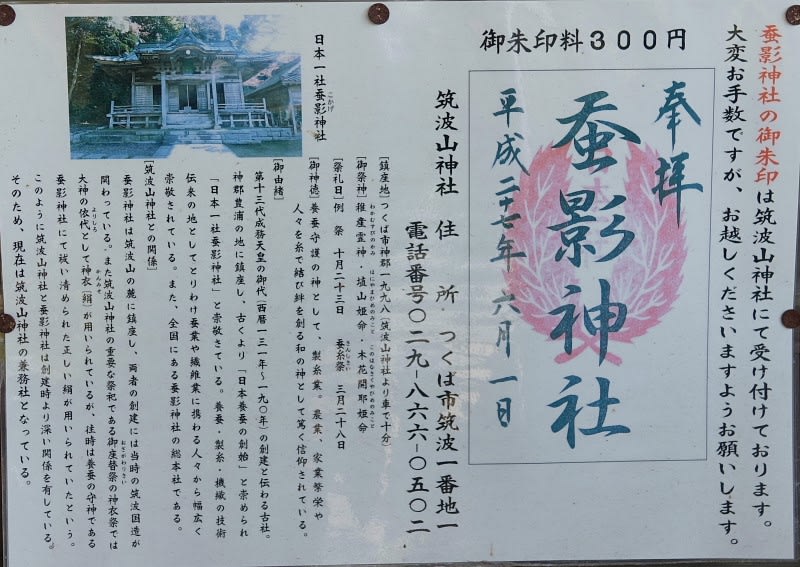

蚕影神社と筑波山神社の関係を説明する部分をトリミングした

両神社の創建には、当時の筑波国造がかかわっていること。

また筑波山神社の重要な祭祀である御座替祭(おざがわりさい)の神衣祭では

大神の依代(よりしろ)として神衣(かんみそ・絹)が用いられているが、往時は

養蚕の守神である蚕影神社にて祓い清められた正しい絹が用いられていたという

このように筑波山神社と蚕影神社は創建時より深い関係を有している

そのため、現在は筑波山神社の兼務社となっている。

と張り紙に書かれていた。

光の降り注ぐ拝殿の庭に、オオスズメバチが横たわっていた。

オマケは庭に植えた雪割草(ミスミソウの園芸種)の花

周りに見えるのは鉢ではなく底がない円筒のガーデニング・グッツ

芽出しの時に、雑草と芽出しの見分けがつけにくいので、見分けのために

この中に植えている。

なので鉢植えではなく、地植えですが、風よけにもなるので便利

今は花が3個咲いている。

先日、久しぶりに蚕影神社を尋ねたら、崖崩れの工事をする為か、休憩所のような

建物に飾られていた額がすべて取り払われていた。

石で作られていた手水鉢のようなものも、無くなっていて、ちょっとがっかり

この手水鉢に、よく野鳥が水を飲みに来ていたので、野鳥がいればと期待していた。

たまに草刈りのボランティアで行く細草の棚田の脇に車を止めて、山と田んぼの堺の

農道を歩いて蚕影神社に向かった。

その時にちょっと面白い石像を撮った

農道の脇にあった石像、一見すると双体道祖神かなと思われるが、風化して

よくわからない。

上の写真をトリミングで拡大した石像、何となく手を取り合った二対の像が

刻まれているように見える。

双体道祖神なら、この辺ではあまり見かけないのでうれしい

どなたかご存知の方がいたら、教えてくださいませんか。

蚕影神社、屋根に「天の虫」と書いて蚕のマークがあるのが良いね

拝殿正面の扉に御朱印は筑波山神社で受付している旨の張り紙が有った

トリミングした張り紙

蚕影神社と筑波山神社の関係を説明する部分をトリミングした

両神社の創建には、当時の筑波国造がかかわっていること。

また筑波山神社の重要な祭祀である御座替祭(おざがわりさい)の神衣祭では

大神の依代(よりしろ)として神衣(かんみそ・絹)が用いられているが、往時は

養蚕の守神である蚕影神社にて祓い清められた正しい絹が用いられていたという

このように筑波山神社と蚕影神社は創建時より深い関係を有している

そのため、現在は筑波山神社の兼務社となっている。

と張り紙に書かれていた。

光の降り注ぐ拝殿の庭に、オオスズメバチが横たわっていた。

オマケは庭に植えた雪割草(ミスミソウの園芸種)の花

周りに見えるのは鉢ではなく底がない円筒のガーデニング・グッツ

芽出しの時に、雑草と芽出しの見分けがつけにくいので、見分けのために

この中に植えている。

なので鉢植えではなく、地植えですが、風よけにもなるので便利

今は花が3個咲いている。