昨日の検査で低血圧を起こして、途中でダウンしてしまったので、掲載が遅くなって

しまったのですが、参考になればと本日のダイヤモンド富士山の予測図を掲載します

場所は先日掲載したかすみがうら市有河から200メートルほど南の志戸崎です。

かすみがうら市志戸崎の位置図、志戸崎に3つのポイントを作って予想してみましたが

志戸崎3というポイントが、太陽の中心が山頂に来る位置でした。

ここから有河にかけては、多少のずれはありますが、ダイヤモンド富士の撮影ができそうです

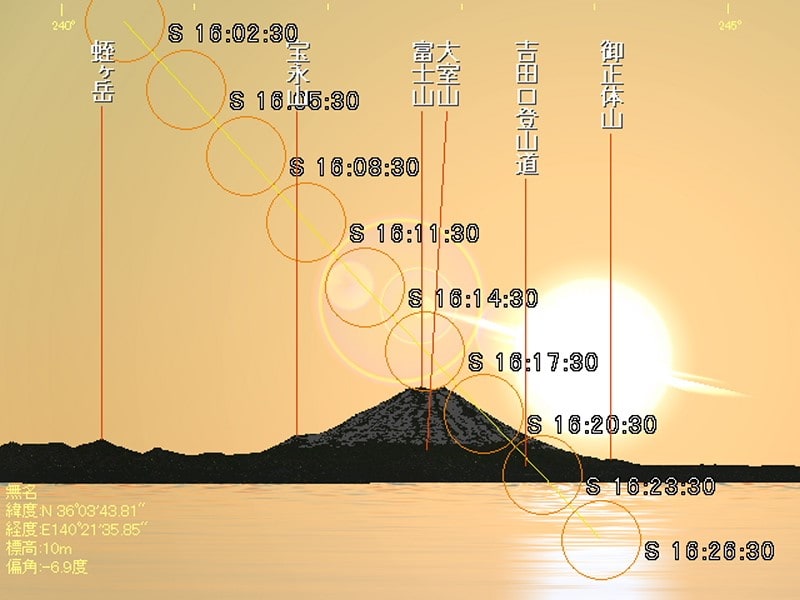

志戸崎3ポイントの本日(30日)のダイヤモンド富士の太陽の軌跡

太陽の中心が山頂の真ん中付近を通過しています。

太陽が富士山に接触する時刻は、16時17分22秒の予想です。

まぶしくて富士山がよく見えなくても、この時間が始まりと考えてください。

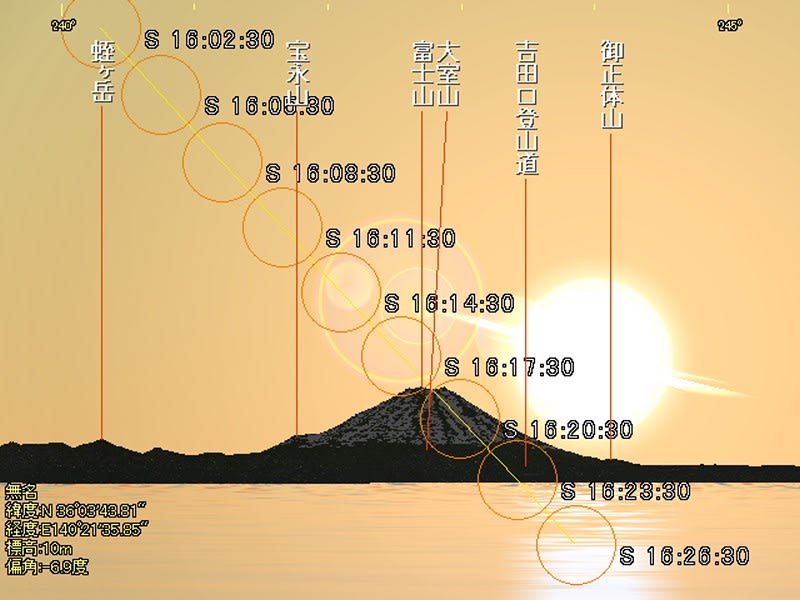

参考に太陽が半分隠れた予想図も掲載します。

志戸崎3のダイヤモンド富士の、太陽が半分沈んだ状態の予測図、16時18分55秒で

作成しています。

カシミールのカシバードの設定で、レンズは300ミリにしていますので、撮影には

望遠が必須と思われます。

作成したポイントは、現地を確かめていませんので、障害物で撮影できない場合も

有るかも知れません。

有河の橋の両側には駐車できるスペースがありますし、障害物もありませんので

ここをベースにして歩かれてください。

まだ頭がボーットしてますので、間違いがあるかも知れませんが、参考になればと

掲載しました。

しまったのですが、参考になればと本日のダイヤモンド富士山の予測図を掲載します

場所は先日掲載したかすみがうら市有河から200メートルほど南の志戸崎です。

かすみがうら市志戸崎の位置図、志戸崎に3つのポイントを作って予想してみましたが

志戸崎3というポイントが、太陽の中心が山頂に来る位置でした。

ここから有河にかけては、多少のずれはありますが、ダイヤモンド富士の撮影ができそうです

志戸崎3ポイントの本日(30日)のダイヤモンド富士の太陽の軌跡

太陽の中心が山頂の真ん中付近を通過しています。

太陽が富士山に接触する時刻は、16時17分22秒の予想です。

まぶしくて富士山がよく見えなくても、この時間が始まりと考えてください。

参考に太陽が半分隠れた予想図も掲載します。

志戸崎3のダイヤモンド富士の、太陽が半分沈んだ状態の予測図、16時18分55秒で

作成しています。

カシミールのカシバードの設定で、レンズは300ミリにしていますので、撮影には

望遠が必須と思われます。

作成したポイントは、現地を確かめていませんので、障害物で撮影できない場合も

有るかも知れません。

有河の橋の両側には駐車できるスペースがありますし、障害物もありませんので

ここをベースにして歩かれてください。

まだ頭がボーットしてますので、間違いがあるかも知れませんが、参考になればと

掲載しました。

川霧に包まれていく福岡堰

川霧に包まれていく福岡堰