いまの学校の授業のねらいのひとつに「ひとりでの思考を深める」があります。

もちろん「本時の授業のめあて」に向かい、友だちといっしょに考える時間は必要にはなります。

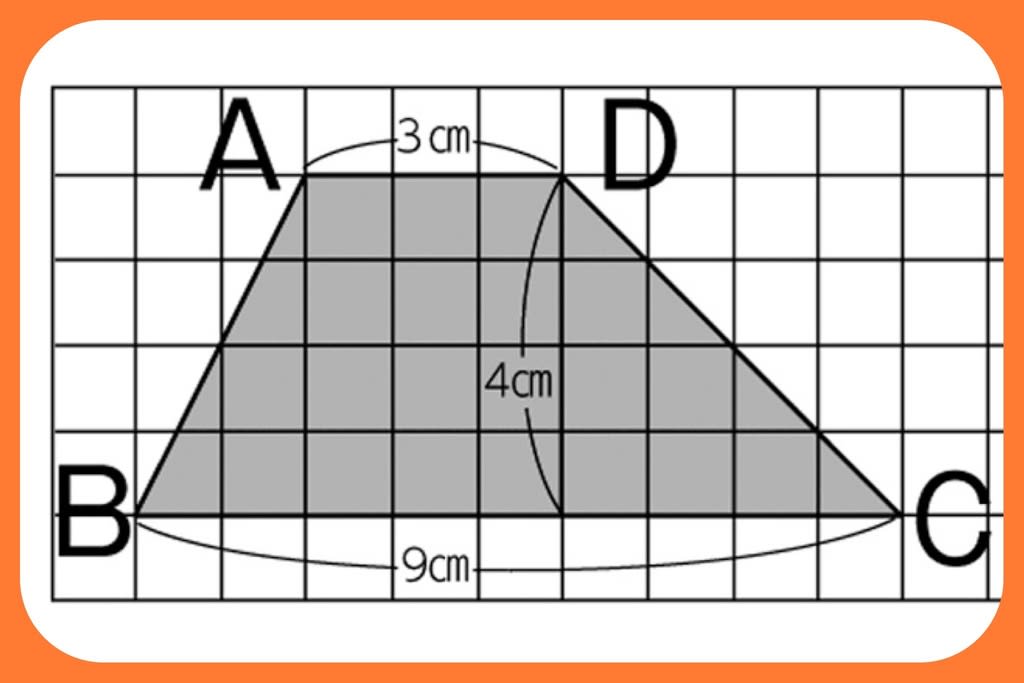

たとえば、図形ABCDの面積を求める方法をみつけるのが「めあて」とするならば、

四角形一つの面積と三角形二つの面積をたすという考え方があります。

また、4cm×9cmの四角形から左右の二つの三角形の面積をひく

という考え方もあります。

他にもありますが、それらの考え方は、友だちといっしょに考えることから出てきます。

それらの対話をもとにして、「ひとりで考える時間」を教師はつくります。

そのさいに、子どもは深く考え、思考力を高めるのです。

最終的には、(上底+下底)×高さ÷2で台形の面積が求められることに行きつくと、本時の「めあて」にたどりつきます。

ひとりで考えることについて、専門家は「孤独(solitude)」とは、私が私自身といっしょにいる状態であると定義しています。

私が私自身に向き合っている状態と言ってもいいでしょう。

このような、いっしょに考え、そのあとひとりで考え、思考力を深める過程のある授業が、「対話的で深い学び」といわれ、子どもの思考力を伸ばすと言われています。

さて、ここで問題としたいのは、ひとり→「孤独」→「寂しい」についてです。

人は自分自身といっしょにいられない時もあります。

私が私自身といっしょにいられない。

だから、いっしょにいてくれる誰かを捜し求めるのです。

その時に私が感じているのが、「寂しさ(Ioneliness)」です。

ひとりといえば、「寂しい」 というイメージをもちやすいのは、ここからきています。

solitudeとIonelinessは、そのような関係にあります。

しかしながら、孤独は寂しいものではないというのが、このブログで言いたいことです。

よく「インドに行くと人生観が変わる」と言われるのは、いろんな人がいろんな状態で生きている、その事実に勇気づけられるからでしょう。

多様な人々の営みに触れることは、狭い人間関係でがんじがらめになった心に風穴を開けてくれます。

溢れる情報の時代のなかで、これもあれもやらなきゃと焦る人こそ、「一日一つやればいい」を意識して、つとめてひとりになる時間をもつのがいいでしょう。