黒船来航から八年が経過していた文久元(1861)年に、海軍力の整備を目指す長州藩は、横浜のジャーディン・マセソン商会から木造帆船「癸亥丸」を購入します。このとき測量方として乗り組んでいたのが山尾庸三で、山尾はマセソン商会横浜支店の責任者であったサミュエル・J.ガワーと知り合います。このガワーは、どうやら横浜の英国領事のエイベル・J.ガワーとは別人らしい。エイベル・ガワーのほうは、吉村昭『黒船』で描かれたように、幕末の通詞・英語学者である堀達之助が晩年に苦労した、英国領事がアイヌの人骨を盗掘した事件(*1)を解決した、有能な外交官です。

横浜には、すでに居留地が作られておりました。ただし、国が金を出さないためにイギリス人が金をだし、洋風に整備した土地に排他的な自治権を設定していた上海などとは異なり、横浜の場合は資金の多くを幕府が出していたため、外国人の排他的な自治権が認められてはいませんでした。横浜には日本人も出入り自由であったために、攘夷論者たちによるイギリス公使館焼き討ち事件のような物騒なことも可能であったと考えられます。

当時、イギリス公使館を焼き討ちしたとか、孝明天皇の廃位を調査していると誤解して塙忠宝を暗殺したとか、とかくの噂の絶えない攘夷のエネルギーは、例えば高杉晋作らに煽動されたものでしたが、やがて佐久間象山の指摘によって、西洋の、とくにイギリスの海軍学を実地に学んで帰ることを決意し、長州藩主・毛利敬親の内諾を得て、海外密航留学を具体的に模索し始めます。この目標のもとにまとまったのが次の五人、いわゆる長州五傑です。

彼らは、横浜でガワー(英国領事エイベル・ガワーまたはマセソン商会のサミュエル・ガワー)(*2)およびジャーディン・マセソン商会の横浜支店長ウィリアム・ケズウィックを通じて、英国に密航留学することを計画します。志道家を離れて旧姓に戻した井上聞多が藩主の内命を得ていたものの、旅費・滞在費・学費を合わせて、必要な金額は一人千両、五人で五千両です。試しに一両=十万円として現代の貨幣価値で換算してみると、一人当たり一億円。ずいぶんふっかけたものです。これでは御手許金だけではとてもじゃないが不足で、五人は頭を抱えます。ところが、そこはメンバーの一人の知恵で、藩の銃砲購入資金一万両の中から五千両を借り受けるという形を取って英国に渡航できることになります。

横浜から上海まではマセソン商会の船を使えたものの、上海から英国までの渡航に際しては、言葉の間違いから船員見習いの扱いをされてしまいます(*3)。これも考えようで、この扱いを耐え抜いたために、英国社会の中でも暴発して刀を抜いたりしないで済む、忍耐強い心構えができたのかもしれません。

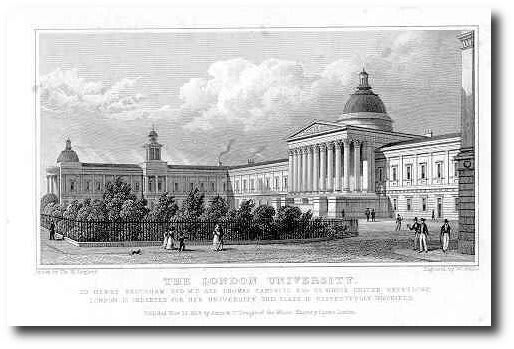

ようやくロンドンに到着し、マセソン商会からの出迎えのおかげでホテルで五人が再会することができ、目指すユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンに入るため、まもなくガワー街のフラットに移ります。むしろそこからが、彼らの英国留学の真の始まりでした。写真は Wikimedia より、1865年頃のロンドンだそうです。

(*1):幕末の英和対訳辞書草稿の発見と吉村昭『黒船』を読む~「電網郊外散歩道」2007年8月

(*2):たぶん山尾がサミュエル・ガワーを通じてマセソン商会とコンタクトし、支店長のケズウィックが英国領事のエイベル・ガワーに話を持っていったと考えるほうが、話の流れが自然です。

(*3):このあたりは、映画「長州ファイブ」がわかりやすく描いています。

(*4):この項は、全体に犬塚孝明著『密航留学生たちの明治維新』(NHKブックス)によるところが大きいです。記して感謝いたします。

横浜には、すでに居留地が作られておりました。ただし、国が金を出さないためにイギリス人が金をだし、洋風に整備した土地に排他的な自治権を設定していた上海などとは異なり、横浜の場合は資金の多くを幕府が出していたため、外国人の排他的な自治権が認められてはいませんでした。横浜には日本人も出入り自由であったために、攘夷論者たちによるイギリス公使館焼き討ち事件のような物騒なことも可能であったと考えられます。

当時、イギリス公使館を焼き討ちしたとか、孝明天皇の廃位を調査していると誤解して塙忠宝を暗殺したとか、とかくの噂の絶えない攘夷のエネルギーは、例えば高杉晋作らに煽動されたものでしたが、やがて佐久間象山の指摘によって、西洋の、とくにイギリスの海軍学を実地に学んで帰ることを決意し、長州藩主・毛利敬親の内諾を得て、海外密航留学を具体的に模索し始めます。この目標のもとにまとまったのが次の五人、いわゆる長州五傑です。

井上聞多、天保六(1835)年生まれ、28歳、小姓役

遠藤謹助、天保七(1936)年生まれ、27歳、壬戊丸乗組

山尾庸三、天保八(1837)年生まれ、26歳、壬戊丸測量方

伊藤俊輔、天保十二(1841)年生まれ、22歳、京都内用掛

野村弥吉、天保十四(1843)年生まれ、20歳、壬戊丸船将

彼らは、横浜でガワー(英国領事エイベル・ガワーまたはマセソン商会のサミュエル・ガワー)(*2)およびジャーディン・マセソン商会の横浜支店長ウィリアム・ケズウィックを通じて、英国に密航留学することを計画します。志道家を離れて旧姓に戻した井上聞多が藩主の内命を得ていたものの、旅費・滞在費・学費を合わせて、必要な金額は一人千両、五人で五千両です。試しに一両=十万円として現代の貨幣価値で換算してみると、一人当たり一億円。ずいぶんふっかけたものです。これでは御手許金だけではとてもじゃないが不足で、五人は頭を抱えます。ところが、そこはメンバーの一人の知恵で、藩の銃砲購入資金一万両の中から五千両を借り受けるという形を取って英国に渡航できることになります。

横浜から上海まではマセソン商会の船を使えたものの、上海から英国までの渡航に際しては、言葉の間違いから船員見習いの扱いをされてしまいます(*3)。これも考えようで、この扱いを耐え抜いたために、英国社会の中でも暴発して刀を抜いたりしないで済む、忍耐強い心構えができたのかもしれません。

ようやくロンドンに到着し、マセソン商会からの出迎えのおかげでホテルで五人が再会することができ、目指すユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンに入るため、まもなくガワー街のフラットに移ります。むしろそこからが、彼らの英国留学の真の始まりでした。写真は Wikimedia より、1865年頃のロンドンだそうです。

(*1):幕末の英和対訳辞書草稿の発見と吉村昭『黒船』を読む~「電網郊外散歩道」2007年8月

(*2):たぶん山尾がサミュエル・ガワーを通じてマセソン商会とコンタクトし、支店長のケズウィックが英国領事のエイベル・ガワーに話を持っていったと考えるほうが、話の流れが自然です。

(*3):このあたりは、映画「長州ファイブ」がわかりやすく描いています。

(*4):この項は、全体に犬塚孝明著『密航留学生たちの明治維新』(NHKブックス)によるところが大きいです。記して感謝いたします。