近年は、極端な豪雨や豪雪が多くなっているように思います。想定を超えた雨量で、過去に経験のない事態となり、避難警報を出すかどうか、ぎりぎりの判断を迫られた自治体が少なくなかったのではと想像しています。

これが雨であれば、どっと流れて河川があふれ、洪水になるわけですが、気温が低ければ、雪となって広範囲に降り積もり、建物の倒壊や交通の遮断、物流の停滞などを引き起こします。要するに、雨になるか雪になるかはその季節の気温によるのであり、北極付近から吹き出してくる寒気と同期したときに雪になる、ということなのでしょう。その原理は今も変わらないでしょうから、問題は南から運ばれてくる湿った空気中の水蒸気量が、顕著に増加しているということでしょうか。

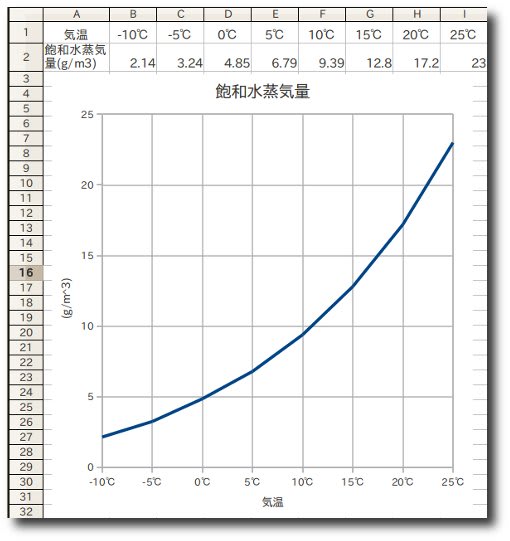

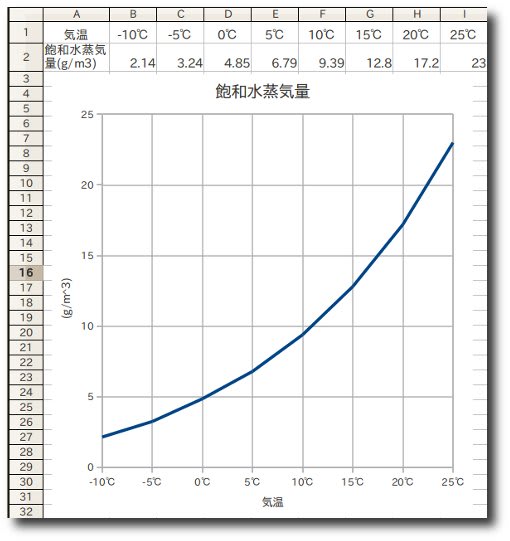

大気中に含まれる水蒸気量は、グラフのように温度によって変わりますので、日本にやってくる低気圧が運んでくる空気の温度が高くなれば、含まれる水蒸気量も多くなる理屈です。気象における極端現象の増加(*1)の予想もあるようです。南方の海面の温度が上昇したとか、温暖化の影響だとか、理由はいろいろな考え方があるのでしょうが、どうも

傾向は変わらないのでは。であれば、おそらく今後もこうした事態が起こる可能性があり、これまであまり例がなかったからといって、豪雨や豪雪などの気象災害が起こらないとは限らない、という覚悟で備えておく必要がありそうです。

(*1):また雨降り~「電網郊外散歩道」2013年7月

これが雨であれば、どっと流れて河川があふれ、洪水になるわけですが、気温が低ければ、雪となって広範囲に降り積もり、建物の倒壊や交通の遮断、物流の停滞などを引き起こします。要するに、雨になるか雪になるかはその季節の気温によるのであり、北極付近から吹き出してくる寒気と同期したときに雪になる、ということなのでしょう。その原理は今も変わらないでしょうから、問題は南から運ばれてくる湿った空気中の水蒸気量が、顕著に増加しているということでしょうか。

大気中に含まれる水蒸気量は、グラフのように温度によって変わりますので、日本にやってくる低気圧が運んでくる空気の温度が高くなれば、含まれる水蒸気量も多くなる理屈です。気象における極端現象の増加(*1)の予想もあるようです。南方の海面の温度が上昇したとか、温暖化の影響だとか、理由はいろいろな考え方があるのでしょうが、どうも

温暖な季節には豪雨を、寒冷な季節には豪雪をもたらす

傾向は変わらないのでは。であれば、おそらく今後もこうした事態が起こる可能性があり、これまであまり例がなかったからといって、豪雨や豪雪などの気象災害が起こらないとは限らない、という覚悟で備えておく必要がありそうです。

(*1):また雨降り~「電網郊外散歩道」2013年7月