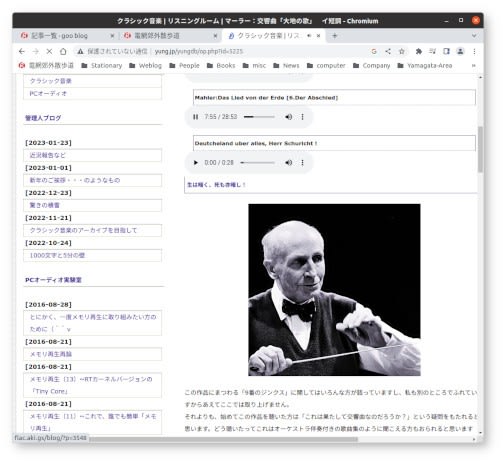

1960年代のバーンスタインの録音によりマーラーの音楽のブームがやってくる前には、マーラーの曲を取り上げるということは何かしら特別の意図を表明するような面があったのだろうと思います。ましてやナチス・ドイツが政権をとり、全ヨーロッパで戦争に突入しようとする前の1939年の10月、隣国オランダでアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団の演奏会が開かれた時、プログラムにドイツ国内では演奏禁止となったユダヤ人作曲家マーラーの「大地の歌」が組まれていれば、何かしら物議を醸すことは予想できたことかもしれません。

しかしながら、「大地の歌」の終楽章(第6楽章)「告別」でアルト独唱が一休みしてオーケストラが静かに演奏し告別の音楽に移行するとき(第6楽章の開始から19:32あたり)、ホール内で誰かがすっと立ち、

と名指しします。このとき、その意味するところは「このままにしてはおかないぞ、覚悟しておけよ、シューリヒト!」というものだったはず。指揮者も、独唱者も、オーケストラも、音楽に没入していてとっさには意味がわからなかったかもしれませんが、この警告というか脅迫というか、音楽に突き立てられた悪意の声がそのまま録音され残されていた(*1)というのは驚きです。翌年にはナチス・ドイツがオランダに侵攻するわけですから、誰かがこの録音を守っていたのでしょうか。

「クラシック音楽へのおさそい〜Blue Sky Label〜」は、著作権の切れた過去の録音を多数紹介しているまことにありがたいWEBサイトですが、このシューリヒトとアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団による1939年10月の録音のこと(*1)は知りませんでしたし、驚きました。もしかすると、ある程度こうしたことが起こることは予想されていたことかもしれず、大勢の前で名指しされる怖さよりも音楽への没入が勝っていたことを意味するものかもしれません。しかし、内容的には素晴らしかった演奏会の後、独唱のケルステン・トルボルイには相当のトラウマとなっただろう(*2)と思われます。

さらに空想をたくましくするならば、この言葉を発したタイミングです。開演前のざわざわした時間に実行するのではなく、また楽章間や終演後に行うのでもない、まさにこれからいいところが始まろうとするタイミングで発せられる冷酷な言葉。実行者は、作曲後30年になるとはいえまだまだ知名度の高い有名曲とは言えなかったマーラーの「大地の歌」の音楽を熟知していたのだろうか? もしかすると、ナチス・ドイツにつながる音楽関係者の中にこの演奏会の失敗と指揮者シューリヒトの失脚を願っていた人がいて、このタイミングがいいよとアドバイスしていたのかもしれません。

年を取ると、さまざまな悪意の背後に誰か別の人の利害がちらつくのが見えるように感じたりして、そんなものが見えなかった若い頃が懐かしいという気持ちも少なからずわいてきます。困ったものです。

(*1): マーラー:交響曲「大地の歌」イ短調〜「クラシック音楽へのおさそい〜Blue Sky Label〜」より

(*2): シューリヒトの「大地の歌」での「あの一言」〜「いいたい砲台」〜Grosse Valley Note〜より

しかしながら、「大地の歌」の終楽章(第6楽章)「告別」でアルト独唱が一休みしてオーケストラが静かに演奏し告別の音楽に移行するとき(第6楽章の開始から19:32あたり)、ホール内で誰かがすっと立ち、

Deutcheland uber alles, Herr Schuricht ! (世界に冠たるドイツ帝国ですよ、シューリヒトさん!)

と名指しします。このとき、その意味するところは「このままにしてはおかないぞ、覚悟しておけよ、シューリヒト!」というものだったはず。指揮者も、独唱者も、オーケストラも、音楽に没入していてとっさには意味がわからなかったかもしれませんが、この警告というか脅迫というか、音楽に突き立てられた悪意の声がそのまま録音され残されていた(*1)というのは驚きです。翌年にはナチス・ドイツがオランダに侵攻するわけですから、誰かがこの録音を守っていたのでしょうか。

「クラシック音楽へのおさそい〜Blue Sky Label〜」は、著作権の切れた過去の録音を多数紹介しているまことにありがたいWEBサイトですが、このシューリヒトとアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団による1939年10月の録音のこと(*1)は知りませんでしたし、驚きました。もしかすると、ある程度こうしたことが起こることは予想されていたことかもしれず、大勢の前で名指しされる怖さよりも音楽への没入が勝っていたことを意味するものかもしれません。しかし、内容的には素晴らしかった演奏会の後、独唱のケルステン・トルボルイには相当のトラウマとなっただろう(*2)と思われます。

さらに空想をたくましくするならば、この言葉を発したタイミングです。開演前のざわざわした時間に実行するのではなく、また楽章間や終演後に行うのでもない、まさにこれからいいところが始まろうとするタイミングで発せられる冷酷な言葉。実行者は、作曲後30年になるとはいえまだまだ知名度の高い有名曲とは言えなかったマーラーの「大地の歌」の音楽を熟知していたのだろうか? もしかすると、ナチス・ドイツにつながる音楽関係者の中にこの演奏会の失敗と指揮者シューリヒトの失脚を願っていた人がいて、このタイミングがいいよとアドバイスしていたのかもしれません。

年を取ると、さまざまな悪意の背後に誰か別の人の利害がちらつくのが見えるように感じたりして、そんなものが見えなかった若い頃が懐かしいという気持ちも少なからずわいてきます。困ったものです。

(*1): マーラー:交響曲「大地の歌」イ短調〜「クラシック音楽へのおさそい〜Blue Sky Label〜」より

(*2): シューリヒトの「大地の歌」での「あの一言」〜「いいたい砲台」〜Grosse Valley Note〜より