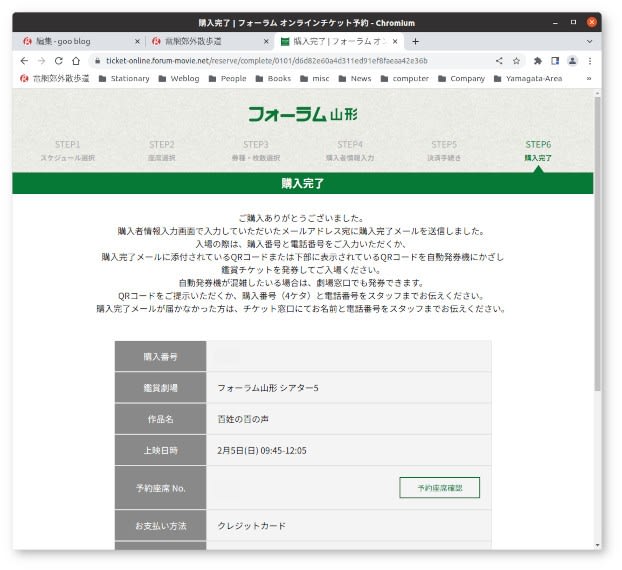

日差しの温かい日曜の午後、山形市の山形テルサホールで、山響こと山形交響楽団の第306回定期演奏会を聴きました。道路は乾いて走りやすく、予定よりも早めに到着したのですが、あいにく駐車場が確定申告の会場と重なり満車です。仕方がないので近隣の駐車場にまわり、なんとか停めることができましたが、早めに到着したから良かったけれど、出遅れると駐車場を探してうろうろしなければいけないところでした。この時期の定期演奏会にはよくあることで、覚えておかなければ。

ホールに入ると、ほぼ満席に近い状態です。今回は妻と二人で1階席を取りましたので、いつもの2階席からのようには楽器配置がわかりませんが、ナマで聴くのは初めてのラフマニノフが楽しみです。プログラムは次のとおり。

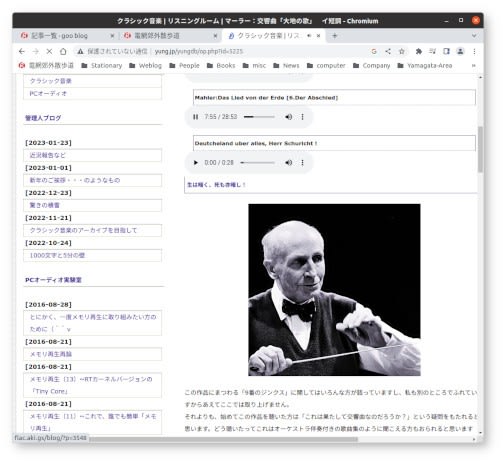

プレコンサートトークに登場した川瀬さん、うらやましいほど若くてスリムでかっこいい。常任指揮者の阪哲朗さんとの交友や、コンサートマスターの平澤海里さんとのジュニア時代の話、神奈川フィルのメンバーだった団員の話など、山響との初共演の話が聴けました。そうそう、前の晩の「せり鍋」が美味しかったそうで、それは良かった(^o^)/

第1曲、細川俊夫「セレモニアル・ダンス」から。向かって左から第1ヴァイオリン(8)、第2ヴァイオリン(6?)、チェロ(5)、ヴィオラ(5)、その右後方にコントラバス(2)という編成・配置です。いかにも現代曲らしい響きが能の動きのように静かに展開され、いわゆる舞曲というのとはだいぶ遠い音楽でした。

第2曲、ラフマニノフの「パガニーニの主題による狂詩曲」。こちらはレナード・ペナリオやルービンシュタインの古い録音で聴いたことがあるとはいうものの、ナマで聴くのはもちろん初めてです。楽器配置は、ステージ中央にコンサートグランドピアノ、その奥の指揮者を囲んで 8-7-5-5-3 の弦楽器セクション、正面奥に Fl(2)-Ob(2) さらにその奥に Cl(2)-Fg(2) の木管群、左後方にハープと Hrn(4)、右後方に Tp(2)、その奥に Tb(3)-Tuba、最後列左側はパーカッション、中央に Timp. というものです。おそらく、Fl は Picc. 持ち替え、Ob は Eng.Hrn 持ち替えと思われますが、パーカッションの細部は視認判別できませんでした。

青いドレスの松田華音さんが登場、やや速めのテンポで始まります。うわっ、すごい明確なピアノ、ラフマニノフを苦もなく弾きこなすのですね! 時折入る Fg や Cl、Fl や Eng.Hrn の合いの手が絶妙です。弦が静かにシュワシュワしているときのピアノのひと節が夢見るような風情で、これにハープが加わったりして実によろしいですなあ。そして金管の響きが加わり、ソロ・コンサートマスター髙橋和貴さんのソロとの掛け合いもあり、あ〜、ラフマニノフだ〜。思わず「これだよ、この曲だよ」と言ってしまいそうな周知のメロディが出てくる頃には、変奏もだいぶ進んでいる頃合い、オーケストラの盛り上がりは時にピアノを圧倒するほどです。

聴衆の拍手に応えて松田華音さんがステージに呼び出されますが、山響の団員の皆さんも楽器を置いて手で拍手しているのは、独奏者の見事な演奏に対するリスペクトのあらわれでしょう。

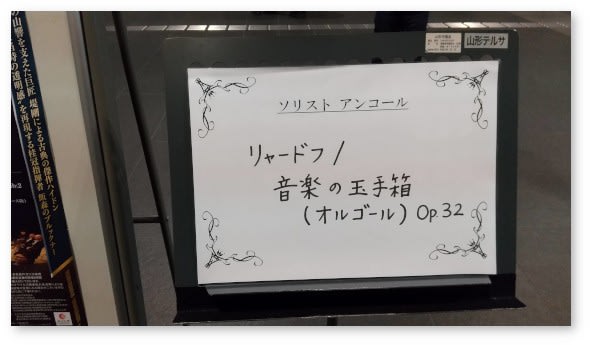

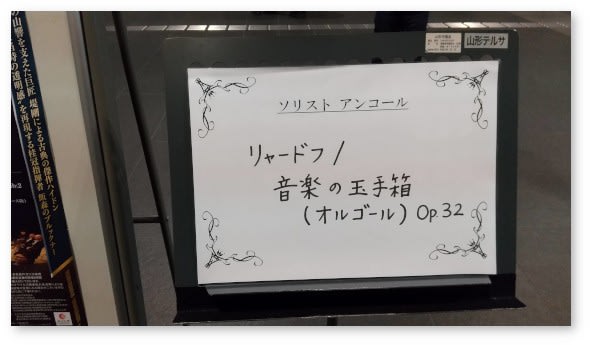

アンコールは、リャードフの「音楽の玉手箱(オルゴール) Op.32」という可愛らしい曲でした。おそらく、留学したモスクワ時代に触れたさまざまなロシア音楽の中から、親しみやすい面を紹介してくれたのでしょう。

15分の休憩の後、3曲めはベートーヴェンの交響曲第5番です。

ステージ上は、8-6-5-5-3 の弦楽5部に、正面奥に Picc-Fl(2)-Ob(2)、その奥に Cl(2)-Fg(2)-Cont.Fg 、左後方に Hrn(3)、右後方に Tp(2)、最奥部は Tb(3) とバロックTimp. という配置になっています。Hrn と Tp はナチュラルタイプを使用し、作曲当時の響きに近づけようという山響スタイルとなっています。

指揮者の川瀬賢太郎さんが登場、第1楽章冒頭の入り方はやや速めで、あまりもったいぶった間をおかないスタイルです。でも、堂々たる立派な「運命」です。私の好きな第2楽章、Vla-Vc-Cb で奏でられる音楽の、悠々とした雄大な歩み。いいですね〜。木管が入り、ヴァイオリンが加わり、堂々たる音楽。この曲では、このあたりが一番お気に入りです。そして第3楽章から第4楽章へなだれ込むところ。テンポはあまり速めず、充分に力をためて堂々と、しかし興奮しすぎて我を忘れることのない、しっかりと自立したハ短調でした。ブラヴォー!

妻と一緒に車の中で、良かったね〜と話をしながら帰りました。妻はやっぱりラフマニノフがステキだったと印象を持ったみたい。川瀬賢太郎さん、松田華音さん、コロナ禍以前ならばファンの集いでもっと身近にお話を聞けたのにと残念ですが、また山響に来てください、そのときはファンの集いも再開できていますように。

ホールに入ると、ほぼ満席に近い状態です。今回は妻と二人で1階席を取りましたので、いつもの2階席からのようには楽器配置がわかりませんが、ナマで聴くのは初めてのラフマニノフが楽しみです。プログラムは次のとおり。

- 細川俊夫:セレモニアル・ダンス

- ラフマニノフ:パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 ピアノ:松田 華音

- ベートーヴェン:交響曲 第5番 ハ短調「運命」作品67

指揮:川瀬 賢太郎、演奏:山形交響楽団

プレコンサートトークに登場した川瀬さん、うらやましいほど若くてスリムでかっこいい。常任指揮者の阪哲朗さんとの交友や、コンサートマスターの平澤海里さんとのジュニア時代の話、神奈川フィルのメンバーだった団員の話など、山響との初共演の話が聴けました。そうそう、前の晩の「せり鍋」が美味しかったそうで、それは良かった(^o^)/

第1曲、細川俊夫「セレモニアル・ダンス」から。向かって左から第1ヴァイオリン(8)、第2ヴァイオリン(6?)、チェロ(5)、ヴィオラ(5)、その右後方にコントラバス(2)という編成・配置です。いかにも現代曲らしい響きが能の動きのように静かに展開され、いわゆる舞曲というのとはだいぶ遠い音楽でした。

第2曲、ラフマニノフの「パガニーニの主題による狂詩曲」。こちらはレナード・ペナリオやルービンシュタインの古い録音で聴いたことがあるとはいうものの、ナマで聴くのはもちろん初めてです。楽器配置は、ステージ中央にコンサートグランドピアノ、その奥の指揮者を囲んで 8-7-5-5-3 の弦楽器セクション、正面奥に Fl(2)-Ob(2) さらにその奥に Cl(2)-Fg(2) の木管群、左後方にハープと Hrn(4)、右後方に Tp(2)、その奥に Tb(3)-Tuba、最後列左側はパーカッション、中央に Timp. というものです。おそらく、Fl は Picc. 持ち替え、Ob は Eng.Hrn 持ち替えと思われますが、パーカッションの細部は視認判別できませんでした。

青いドレスの松田華音さんが登場、やや速めのテンポで始まります。うわっ、すごい明確なピアノ、ラフマニノフを苦もなく弾きこなすのですね! 時折入る Fg や Cl、Fl や Eng.Hrn の合いの手が絶妙です。弦が静かにシュワシュワしているときのピアノのひと節が夢見るような風情で、これにハープが加わったりして実によろしいですなあ。そして金管の響きが加わり、ソロ・コンサートマスター髙橋和貴さんのソロとの掛け合いもあり、あ〜、ラフマニノフだ〜。思わず「これだよ、この曲だよ」と言ってしまいそうな周知のメロディが出てくる頃には、変奏もだいぶ進んでいる頃合い、オーケストラの盛り上がりは時にピアノを圧倒するほどです。

聴衆の拍手に応えて松田華音さんがステージに呼び出されますが、山響の団員の皆さんも楽器を置いて手で拍手しているのは、独奏者の見事な演奏に対するリスペクトのあらわれでしょう。

アンコールは、リャードフの「音楽の玉手箱(オルゴール) Op.32」という可愛らしい曲でした。おそらく、留学したモスクワ時代に触れたさまざまなロシア音楽の中から、親しみやすい面を紹介してくれたのでしょう。

15分の休憩の後、3曲めはベートーヴェンの交響曲第5番です。

ステージ上は、8-6-5-5-3 の弦楽5部に、正面奥に Picc-Fl(2)-Ob(2)、その奥に Cl(2)-Fg(2)-Cont.Fg 、左後方に Hrn(3)、右後方に Tp(2)、最奥部は Tb(3) とバロックTimp. という配置になっています。Hrn と Tp はナチュラルタイプを使用し、作曲当時の響きに近づけようという山響スタイルとなっています。

指揮者の川瀬賢太郎さんが登場、第1楽章冒頭の入り方はやや速めで、あまりもったいぶった間をおかないスタイルです。でも、堂々たる立派な「運命」です。私の好きな第2楽章、Vla-Vc-Cb で奏でられる音楽の、悠々とした雄大な歩み。いいですね〜。木管が入り、ヴァイオリンが加わり、堂々たる音楽。この曲では、このあたりが一番お気に入りです。そして第3楽章から第4楽章へなだれ込むところ。テンポはあまり速めず、充分に力をためて堂々と、しかし興奮しすぎて我を忘れることのない、しっかりと自立したハ短調でした。ブラヴォー!

妻と一緒に車の中で、良かったね〜と話をしながら帰りました。妻はやっぱりラフマニノフがステキだったと印象を持ったみたい。川瀬賢太郎さん、松田華音さん、コロナ禍以前ならばファンの集いでもっと身近にお話を聞けたのにと残念ですが、また山響に来てください、そのときはファンの集いも再開できていますように。