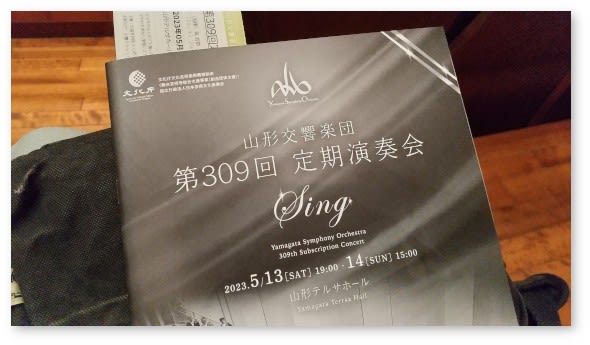

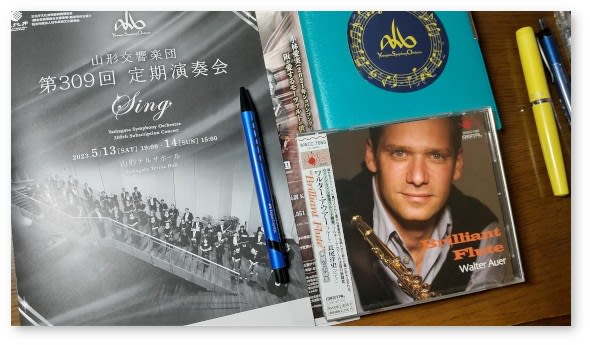

昨日の山響定期演奏会レポートで力を使い果たし(^o^)、今日は静かに万年筆のインクを補充しました。

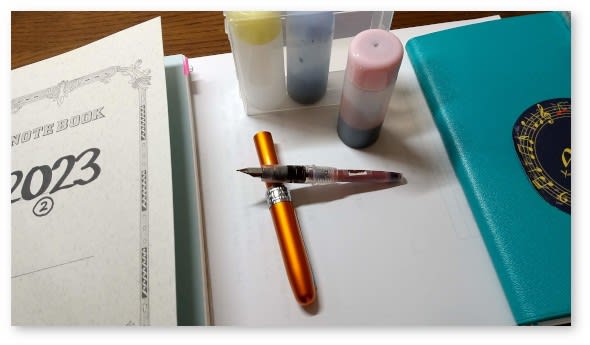

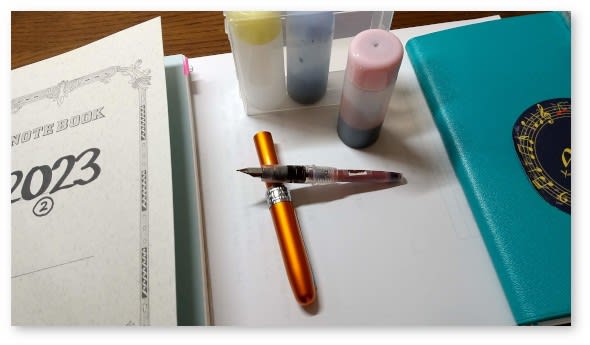

まず、プレピーPreppyにコンバータを付けて使っているカーキブラック(*1)のインク残量はほぼゼロに近づいていましたので、こちらを補充しました。インクコンバータを使っていますので、スポイトでカートリッジに補充するよりもだいぶ楽です。残っていたインクは空気酸化されていたらしく、だいぶ黒化していることがわかります。カーキブラックというのは、書いた直後はカーキ色ですが、徐々に空気酸化されて黒っぽく変化するという色の変化を楽しむもので、新しいカーキブラックインクとは書いた直後の色自体がだいぶ違います。

もう一つ、プレジールのオレンジ軸のインクはカーキブラックとカシスブラック(*2)を混色したゴールドオーカー風のインク(*3)で、昨年2月以来ですので、ほぼ1年3ヶ月ぶりになります。カシスブラックというのは、書いた直後はカシス色なのですが、徐々に空気酸化されて黒っぽく変化するというもので、これも地味色系で好みのインクです。これを混色してみたら、意外なほど良好なゴールドオーカー風のインクになりましたので、愛用しています。今回、このインクが切れかかっていましたので、危うく乾いてしまうところでした。古典インクはまるっきり乾燥させてしまうと厄介ですので、補充が間に合って良かった。タイミングよく、すぐに復活です。

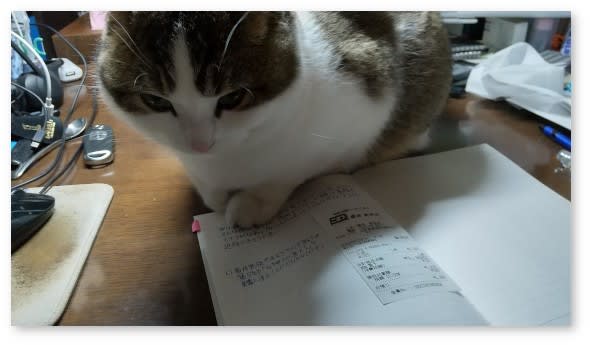

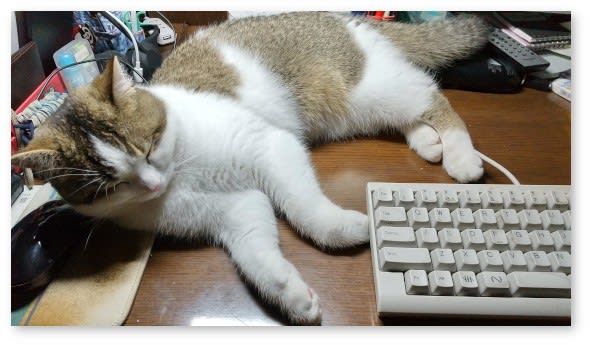

そんなことをやっていたら、猫「李白」に見つかってしまいました! 李白クン、万年筆やインクにいたずらしちゃダメだぞ! 実に危険なやりとりです(^o^)/

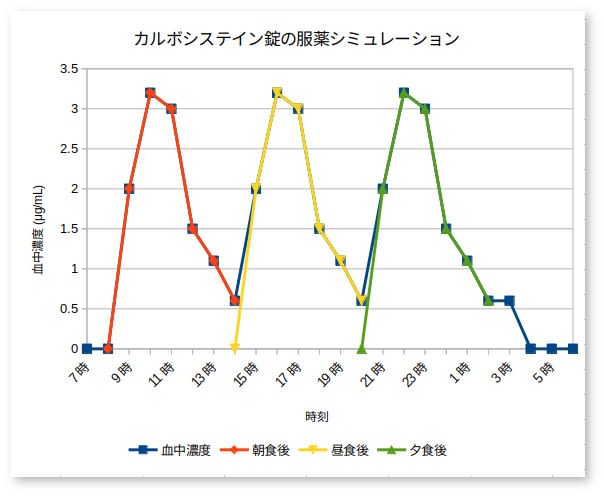

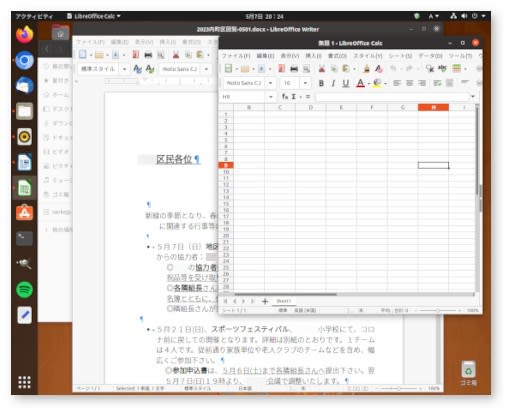

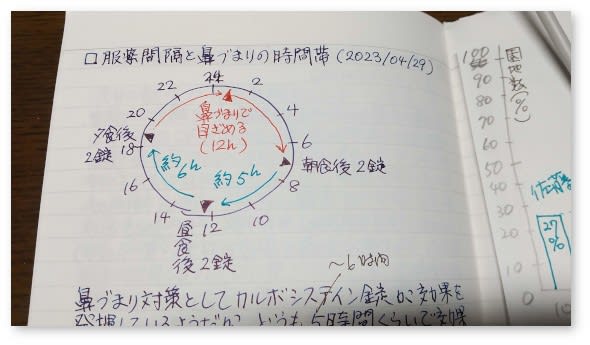

ちなみに、インクを補充すると試し書きを備忘録ノートに記入します。その際は、(YYYY/MM/DD)形式で年月日を忘れずに付記しておきます。これとは別に、表計算にインクを補充した日付を記録しておくことで、およその使用頻度、補充間隔を把握することができる、という仕掛けです。

(*1): プラチナ社のクラシックインク「カーキブラック」を使ってみる〜「電網郊外散歩道」2020年9月

(*2): プラチナ社のクラシックインク「カシスブラック」が届く〜「電網郊外散歩道」2020年10月

(*3): クラシックインク「カーキブラック」と「カシスブラック」を混ぜたら〜「電網郊外散歩道」2020年10月

まず、プレピーPreppyにコンバータを付けて使っているカーキブラック(*1)のインク残量はほぼゼロに近づいていましたので、こちらを補充しました。インクコンバータを使っていますので、スポイトでカートリッジに補充するよりもだいぶ楽です。残っていたインクは空気酸化されていたらしく、だいぶ黒化していることがわかります。カーキブラックというのは、書いた直後はカーキ色ですが、徐々に空気酸化されて黒っぽく変化するという色の変化を楽しむもので、新しいカーキブラックインクとは書いた直後の色自体がだいぶ違います。

もう一つ、プレジールのオレンジ軸のインクはカーキブラックとカシスブラック(*2)を混色したゴールドオーカー風のインク(*3)で、昨年2月以来ですので、ほぼ1年3ヶ月ぶりになります。カシスブラックというのは、書いた直後はカシス色なのですが、徐々に空気酸化されて黒っぽく変化するというもので、これも地味色系で好みのインクです。これを混色してみたら、意外なほど良好なゴールドオーカー風のインクになりましたので、愛用しています。今回、このインクが切れかかっていましたので、危うく乾いてしまうところでした。古典インクはまるっきり乾燥させてしまうと厄介ですので、補充が間に合って良かった。タイミングよく、すぐに復活です。

そんなことをやっていたら、猫「李白」に見つかってしまいました! 李白クン、万年筆やインクにいたずらしちゃダメだぞ! 実に危険なやりとりです(^o^)/

ちなみに、インクを補充すると試し書きを備忘録ノートに記入します。その際は、(YYYY/MM/DD)形式で年月日を忘れずに付記しておきます。これとは別に、表計算にインクを補充した日付を記録しておくことで、およその使用頻度、補充間隔を把握することができる、という仕掛けです。

(*1): プラチナ社のクラシックインク「カーキブラック」を使ってみる〜「電網郊外散歩道」2020年9月

(*2): プラチナ社のクラシックインク「カシスブラック」が届く〜「電網郊外散歩道」2020年10月

(*3): クラシックインク「カーキブラック」と「カシスブラック」を混ぜたら〜「電網郊外散歩道」2020年10月