昭和末期から平成初期にかけて、いわゆるOA化が進んでいた頃、MS-DOSパソコン上の三種の神器というと、ワープロ、表計算、データベースと言われていました。このうちワープロソフトは様々な文書作成編集に重宝され、表計算もまた各種分野で幅広く使われました。ところがデータベースの場合は、売上や受注管理などには重宝されていたものの、個人で使うにはなかなか用途が見えにくいものでした。例えば当時の初心者向けPC雑誌「ASAhIパソコン」等では、住所録や読書記録、日記などの使い途を紹介しており、これらの案内を参考にデータベースを使い始めた方も少なくないことと思います。当時のデータベースソフト、例えば dBASE III Plus や 桐 といった製品の使い方を紹介するマニュアル本が数多く発売され、書店のパソコン関連の書棚はお客さんが並んでいるような状況でした。

しかし実際には、多くの利用者がLAN上のデータベースを日常的に使い、日々データが蓄積されていくような使い方でない限り、スタンドアロンのパソコンで個人でデータベース・ソフトを使うというのはいかにも大げさです。(現在であれば、道の駅に出店している野菜や果物等の市況情報や売上管理データをスマートフォンでネット上から得るようなイメージでしょうか。)また、MS-DOS から Windows3.1 を経て Windows95/98 あるいは WindowsNT/2000/XP へと OS が変化していく中で、ソフトウェア企業の浮沈が激しく、蓄積したデータの継承が問題になります。むしろ、サーバ上にデータベースが構築され、例えば SQL で問い合わせるような形が主流になっている今、データベースソフトがどうこういう時代ではないのでしょう。個人の場合、Paradox と覇権を争った MS-Access もパーソナル用途ではあまり使われず、結局は住所録は年賀状ソフトにその座を譲り、パーソナルなデータベース専用ソフトというのはあまり定着せずに終わったように思います。

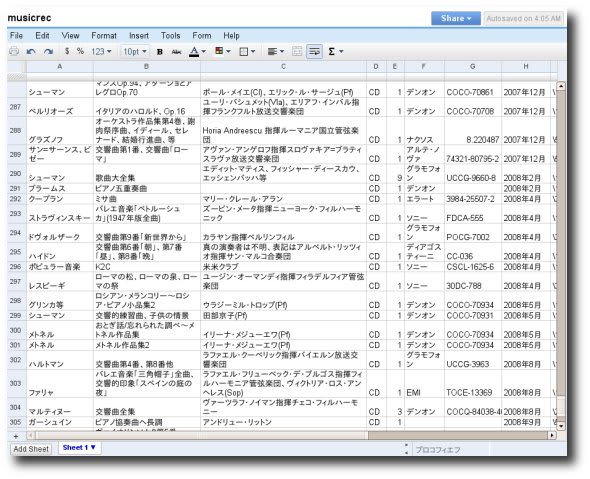

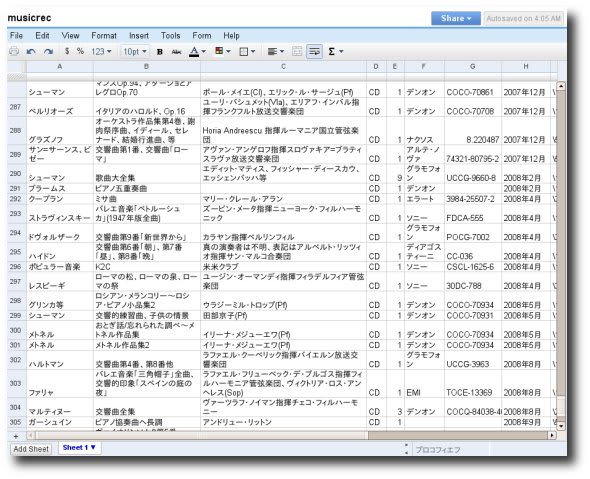

私の場合も、MS-DOS の時代から MS-Works のデータベースを用い、住所録や購入したCD管理などに使っていましたが、後にCD管理は GoogleDocs に(*1)、住所録は Lotus Approach を経て LibreOffice で管理するように移行してしまい、元の形のまま長く続いたのは1989年から続けているテキストファイル備忘録でした。これは読書記録も兼ねており、日常の記録と同時に様々な思いつきや考えたことを記録するもので、「日付、タイトル、内容」の3つのフィールドからなる不定長データベースとなっています。たったこれだけの内容ならば、なにもデータベースソフトを導入して複雑な概念や使い方を覚えるよりも、テキストエディタで作成編集し、grep 等の検索ツールの使い方を一つ二つ覚えればすみますので、ずっと楽です。例えば1989年から続くテキストファイル備忘録の文字コードを utf-8 に統一(*2)した memo-utf.txt を「データベース」で検索してみると、若かった頃の考え方が浮かび上がります。

$ grep "データベース" memo-utf.txt

〜(前略)〜

2010/02/17 手帳は一過性の情報には適さない 手帳は一過性の情報のメモに使われることが想定されているが、実は一過性の情報は付箋などのほうが適している。蓄積性の情報や、保留性の高い情報を持ち歩くのに適している。個人のスケジュールなどは保留性の高い情報であり、地図や読書記録などは蓄積性の情報である。一過性のメモなども、テキストファイル備忘録に転記しておけば、蓄積性の備忘録データベースに転化する。

〜(中略)〜

1990/07/05 データベース 多くのデータベース会社が国際的な規模でデータベースを構築している。けれども、個人的な情報、ローカルでごく限られた専門性の高い情報となると、話は別である。たとえば◯◯◯◯の◯◯◯に発表されたテーマ、発表年度、発表者や所属、文献の所在地や抄録などのデータベースが、営利企業で作られる可能性はない。こういったデータは、やはり自前で記録していかなければならない。その際、データベースマネージメントソフトに依存するものでは、メーカーの問題、機種の問題、などをクリアーすることはできないだろう。むしろ、テキストファイルでデータを供給し、必要ならば各自のデータベースマネージメントソフトに合わせて加工できる形になっているほうが望ましいのではないか。ソフトに合わせてデータを入力するのではなく、データに合わせてシステムを選択・開発するという、発想の転換が必要なのではないか。大切なのはソフトではない。データである。

〜(後略)〜

結局、パーソナルなデータベースの本命は、私の場合はテキストファイル備忘録だったということでしょう。

何のことはない、読書記録なら小型のノートブックに日付と書名と出版社名、一言メモを記録しただけのもののほうがはるかによくその時代を想起させるには適しているのかもしれません。ただ、今年の読了一覧を作りたい(*3)とか、あの本は今まで何回読み返したのだろうとか、初めて読んだのはいつだったろうというような「調べる」対象としては、圧倒的にテキストデータのほうが便利です。

(*1):

音楽CD購入記録データベースをGoogleDocsに移行する〜「電網郊外散歩道」2008年12月

(*2): MS-DOS の頃は Shift-JIS コードで保存されていました。Windows3.1/95/98 の頃も Shift-JIS のままでした。Linux を使い始めたころは euc コードでしたが、Ubuntu Linux を使うようになってからは utf-8 を使っていますので、現在は Windows7/8/10/11 等と共通に utf-8 に全部を変換して一本化しています。文字コードの変換には nkf というツールを使います。

(*3):

雪椿とawkスクリプト〜「電網郊外散歩道」2004年12月 〜当ブログの最も初期の頃の記事