この日も朝から激しい雨ふりで川下りを中止。那智大社~速玉大社をお参りし解散となった。

那智大社へ

那智大滝に近づいていきます

ここにもミツマタがきれいに咲いてました

大滝をズーム

<このツアー最後の会食> 新宮駅前のこのお店「めはりや」

皆さんはめはり寿司4個とメザシ3匹のセット

私はめはり寿司3個と茶そばのセット(めはり寿司2個は残した)

昼食後、13時、新宮駅前で再会を約して別れました。

4日目・10月30日

早朝から、ここから見る景色は絶景という「雲海」をたのしんだ

6時に障子を開けたときは、すでに朝焼けの雲は褪せていた・・雲海が広がり始めていた

7時半、美味しい朝食をいただき、2日間お世話になった宿を引き上げた。

車で4㎞先の小田切支所付近まで移動し、歩き始めた

道筋にはリンゴ園がつづく

ヤブガラシの実と 花 ↓

国見集落の上、奥に戸隠山が見えるようになった

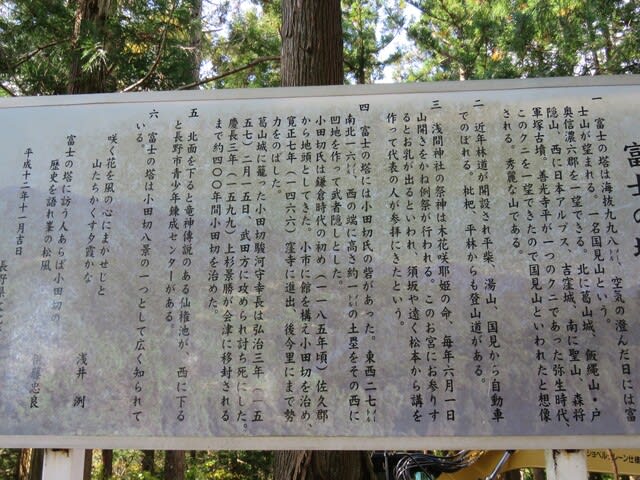

富士浅間神社と富士ノ塔山へ

富士ノ塔山山頂938mから

空気が澄んだ時は富士山もみえるという。「国見山」とも

千曲川と長野市安茂里付近

戸隠山~飯縄山方面

この山に登るので時間がかかってしまい、お昼の時間になってしまった。

後半の歩きは中止して朝日山観音堂へ車で移動した。

13時、朝日山観音堂でお参り、昼食

ここは標高736m、長野市街地は随分下に見える。

ここから歩いて下るのはきついよね・・

今回の街道歩きはここを終点にしようということになった。

ガイド氏の車とオンジアース社長の車に分かれて、それぞれが帰途に就いた。

高速道に乗って帰る途中、姨捨サービスエリアで善光寺平を観た

歩いてきた山は雲の中になっている

この街道歩きの歩数

1日目の歩数;15,500歩

2日目の歩数;30,000歩

3日目の歩数;23,000歩

4日目の歩数;11,000歩

GO TO TRAVELで9000円のお買物券を受け取った。

旅行の期間中で使わないといけないというので、2つの宿と高速道の店で買ったものは

干しシイタケ3袋、炊き込みご飯の素1箱、戸隠蕎麦半生3袋、リンゴ1袋

3日目;10月29日

焼いているのは私たちの昼食用のおやきだそう・・

朝食は釜めしでいただいた

8時半、宿を出発

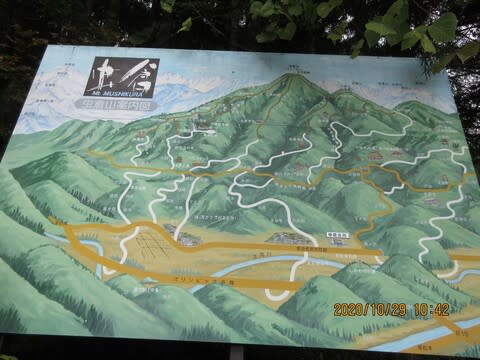

昨日の到着点・虫倉山道しるべに戻って歩き始め

中条から虫倉山への登山道は5コースある。その一つのさるすべりコースの登山口

大黒様の石碑

この集落の半鐘にボタンズル(牡丹蔓)が巻きついている

*岩井堂コース登山口→昨年11月2日に所属山岳会員7人でこのコースを登った。

紅葉の一番きれいな時だった。急な登りでクサリ場がある厳しいコース 山頂まで2時間20分、

下山後はやきもち屋で入湯し、おやきを買って帰った。

11時半ころ 昼食 やきもち屋の切り干し大根おやき2個

囲炉裏の灰焼きなので、皮は硬い・・でも美味しかったね

立派な屋根の集落 どのくらいの人が住んでるのかな?

信濃川の源流のひとつだね

これが不思議な風景だった。メロン?の中身のない個体がごろごろ散乱している

種だけ採って転がしているのはなぜ?

向こうの山の中に見えるのは 臥雲院だった

今時なんでこの花?

今時なんでこの花?

盛りを過ぎているが ダイモンジソウが岩いっぱいに・・

ホトトギス

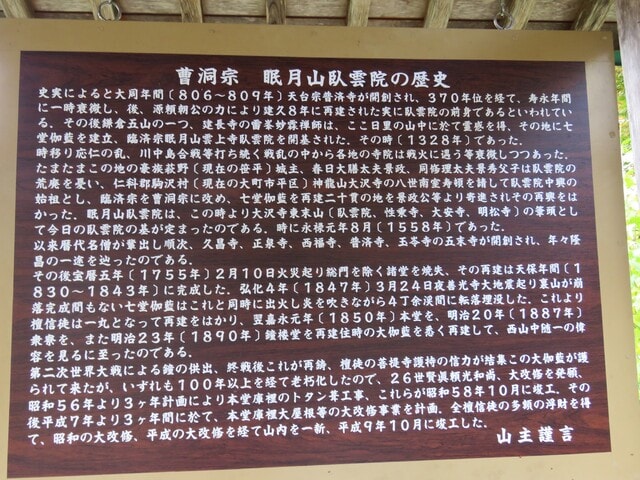

開創以来十二代の間、臨済の法燈を継いできたが、領主春日氏が大町の曹洞宗の大澤寺から僧を招いて再建している。

しかし、江戸中頃火災で建物を焼失。その後の弘化四年善光寺地震で裏山が崩落。

門前に立つ「地滑り三本杉」は高台に立っていた杉がそのまま滑り落ち,40度ほどに傾いたまま着地。以来、しっかりと斜面に根付いている木なのである。

鳥の群舞に足止め 高い木の梢から梢と飛び交ってました

渡り鳥のアトリという

アケビが沢山

性乗寺・曹洞宗

大町の大澤寺末。本尊は釈迦如来

もともとは豪族の春日氏が開山した寺

寺の入口の石塔、酒や臭い物は禁ずるということらしい・・

休憩時はお菓子とリンゴはシナノゴールドやシナノスイートを食した。

次の集落は遠見

長野市街地が見えるようになった。

今日はここまで約15㎞歩いた。伴走車に乗って宿へ引き返します

宿はやきもち屋に2泊目・

温泉にゆっくり浸かり疲れを取りましょう

夕飯は

伝統食という「おぶっこ」というすいとんのような、山梨のほうとうのような丼

ジビエの鉄板焼きなど

夕食後は勉強会;ガイド氏のスライド映写「槍ヶ岳の花」「サハリンの花」など

2日目・10月28日

鬼無里の湯で美味しい朝ご飯をいただいてから、8時半出発

新米ご飯は釜めし炊かれており、そこにジャコを混ぜていただいた

昨日のゴール地点 一乃坂に戻り、一日中小川村の古道を15㎞歩きます

昨日の歩きでお疲れのおひとりはオン・ジ・アース社長の伴走車に乗って同行します。

歩き始めて間もなく小鳥が民家の獣除けの網に引っかかってピーピー鳴いている。

ガイドの植松氏は放ってはおけない。30分の救出劇が始まった・・

翼や頸にひっかった網を除くのにひと苦労している

やっととれた~ところでこの鳥についてネイチャーガイドの解説が始まる・・

キツツキの仲間のアオゲラという

尾羽がきれいだろ!

やっとこさ解放された鳥は近くの物置小屋へ飛び込んでしまった。

植松氏「今は怖くておびえてしまっている。落ち着いたら小屋の明るい所からでるから心配ないよ」と。

ここで、再び「クサギ」登場

野ばらや「ヤクシソウ」も度々撮ってしまいます

いくつかの谷や沢をくねくねと回っていきます

向こうの平らな山は筑北の聖岳(ひじりだけ)

集落ごとに“半鐘”がありますが・・ほとんど錆びている、使われていないでしょう・・

このあたり、展望がいいからと道路に座り込んでお弁当・・しっかり握られた2つのおにぎりでした。

熊棚があります・・・

両側が切れこんだ「馬の背」

高曇りで見えにくいが鹿島槍ヶ岳~五竜岳を望む

↓ 蓮華岳・針ノ木岳~爺ヶ岳

李平(すももだいら)の集落

平らといってもそれほど広いとは思えないが・・このような場所はきっと大切な場所だったに違いない

↑ウマブドウや ↓マタタビの実を撮りましょう

展望の良い所でまたまた後立山連峰を撮る

籾殻焼きの風景

コウゾリナは「ひげがゾリゾリ・・て覚えたね~

ヤクシソウの似ているけど同じキク科のコウゾリナ

フジバカマの白花もさいてるよ!珍しいね

虫倉山の南の日当たりのいい集落

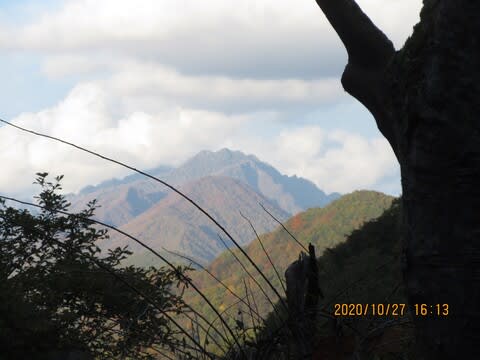

虫倉山が撮れるようになったが、この時は雲がかかっている

廣福寺

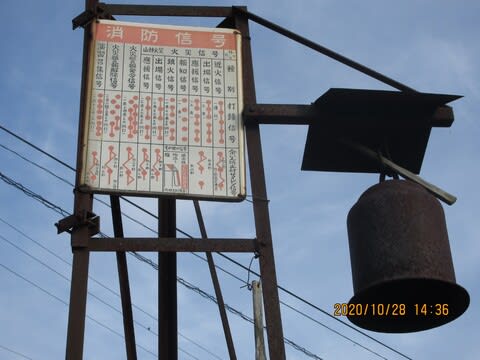

ここの半鐘は突き方がきれいに残っています

近火信号・出場信号・鎮火信号・など

2日目は約15㎞歩いた

ここで歩き終わり、同行車に乗って帰ります。

今日の宿、中条の「やきもち家」へ向かった

夕暮れの後立山・鹿島槍ヶ岳~五竜岳

夕日が当たった虫倉山

10月最終週;10月27日~30日まで善光寺・峰街道を歩いてきました。

白馬から鬼無里、小川、中条と虫倉山系の中腹を歩き長野を目指す、全58,3㎞。

2012年5月には長野から大町市へと反対方向から歩きました。

㏍オン・ジ・アース企画・運営

<峰街道とは> 「峰街道の会」のパンフレットより

山また山の信州。その奥山のも昔から多くの人々の暮らしがありました。・・・

西に北アルプスを望み、冬は雪に、春は山桜に、秋は紅葉に覆われる山里。

多くの山伏や木食が生きた修行の山々。多くの人々が逃れ生き延びた山里。

その峰々を善光寺(北国街道)と大町市(千国街道)を結ぶ古い街道が走っています。

「大町峰街道」「善光寺峰街道」等と呼ばれ全長56㎞… 以下略

1日目・10月27日10時松本発、Ozakiさんに白馬まで送ってもらった。

白馬へ向かう途中、大町から鹿島槍ヶ岳をみると、早くも雪形の「鶴と獅子」が・・

11時、白馬村、JR神城駅前に参加者6名とガイドの植松氏集合、

サンサンパークに移動しそこで昼食

八方尾根の上初冠雪の唐松岳や白馬鑓ヶ岳などが頭を出していました。

12時ころ、白馬白沢隧道目指して上り坂を歩き始めました。

アケビがあちこちに見つかり、つい道草になる

展望のいい所では何回も立ち止って撮ってしまう

白沢隧道前が今日の最高点1,154m

前の尾根越しに白馬三山

五竜岳から右へ

大黒岳は「雪形・大黒さま」

隧道前から五竜岳を雪形「武田菱」が僅かに見え始めて・・

鹿島槍ヶ岳の双耳峰はここから見るとこのように・・

さあ、隧道をくぐる前に集合写真を撮らせてもらいましょう

隧道の中は一列になって進みましょう。トラックもどんどんくるから・・

隧道の向こう側は鬼無里です

今回の道筋にはあちこちにこの「クサギ」の実を見つけた。

草木染めをする人はとってもほしい物だ

16時半、この日は約9㎞歩いて 鬼無里・一乃坂に到着

その後車で宿へ。奥裾花温泉・鬼無里の湯に。 (長野市鬼無里)旧鬼無里村

夜のお食事

~~ 明日つづきを書きます ~~

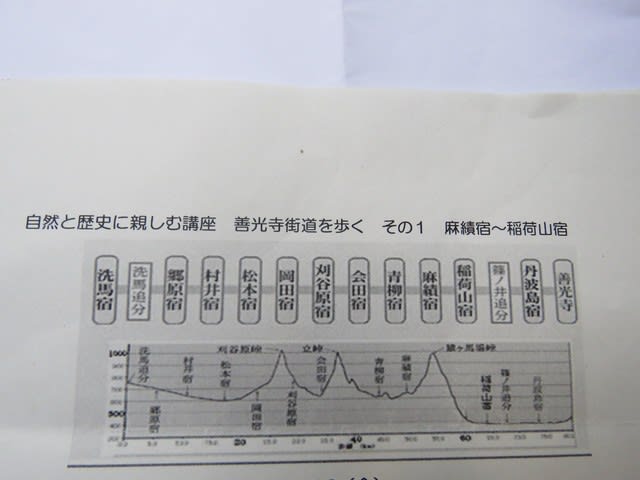

善光寺街道とは、西の京都や東の江戸から善光寺参拝に向かう道。

中山道洗馬から分かれて善光寺に向かう脇街道がある

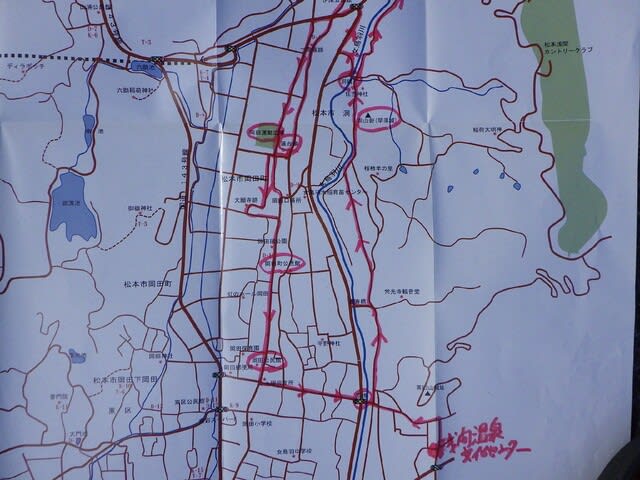

松本市・岡田公民館の行事「自然と歴史に親しむ講座」今期第1回が行われました。

今回は麻績宿から稲荷山宿を歩きました。

過去に洗馬宿~青柳宿まで歩いてきました ↓

7:45分公民館に15名が集合。

お天気が心配・・出発してしばらくは大丈夫でした

今回はマイクロバス内で三蜜にならないため、人員が絞られました。

麻績村で現地ガイド小瀬氏と合流(NPO法人善光寺街道歩き推進局)

ガイドブック発行「歴史の道を歩く」

9:00~

<麻績宿探索>本陣・旅籠屋敷・海善寺・麻績神明宮

海善寺;室町時代の真言宗寺院

信濃札所第一番

麻績宿、向こうの山は姨捨山(冠着山)

六地蔵

本陣跡

麻績宿古地図

昔の酒屋を活用して、地域おこし協力隊の若い女性たちが草木染を再興していた

ここは日本の.草木染の発祥地だという

麻績神明宮

下馬橋 ・・どんなに偉い人もここで馬から降りて参内する

胴回り6メートルの大杉

平安時代に伊勢神宮の荘園・麻績御厨が置かれた.。1684年~1840年に至る156年間に5棟の社殿群が建築された。江戸時代地方神社の形態を良好に伝える建造物群としてすべて国の重要文化財に指定されている.

いよいよ雨になった

聖高原・レイクサイド館へ移動、バスの中で昼食を食べながら雨を凌ぐ

雨がやまなければ、最終地点へ移動しようか・・

聖湖畔 ここの標高は1000m

5人の女旅人が氷った湖を渡って沈んだという伝え話もあるという

雨が止んだので・・次に向けて歩きましょう!

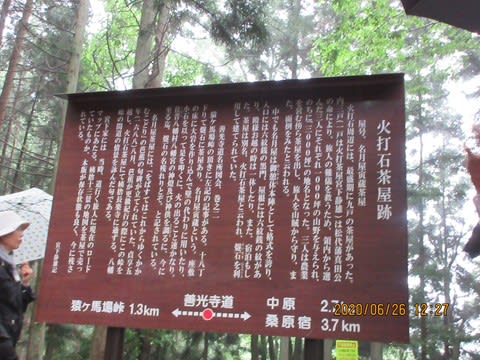

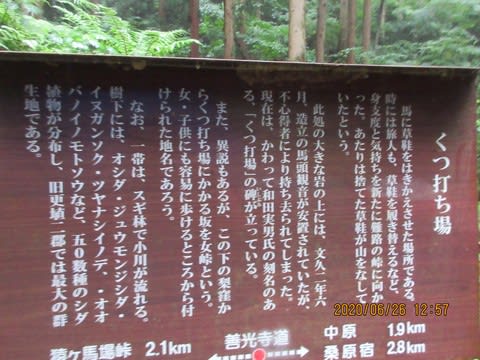

雨の猿ガ馬場峠越えはなかなか厳しいものでした・・

小瀬ガイド氏、村境碑の説明中・・江戸時代は境界争いが絶えなかった・・

ここで集合写真を撮りましょう

この後、再び雨が激しくなる・・・

松代藩主が立ち寄る格式ある茶屋「名月楼寅蔵」

2階建ての立派な建物で.井戸も3つあったというので・・

どれどれ・・と観察中

稲荷山宿へ

千曲市・稲荷山宿 「蔵し館」という資料館を見学

(濡れた足で磨かれた板の間や畳の部屋へ上がるのをためらわれたが・・)

ぶっ太い梁

昔の懐かしい日常の生活用品・民具が集められている

昔は煙草の産地でもあったという

「実母散」で皆さん母親と香りを思い出す

<桑原宿>はバスの中から見学。

善光寺まで残された宿場は2つ、今年と来年でという計画らしい

16:30公民館帰着

私の役割は救護係だったが、皆さん無事歩き終えることができた。しかし、

雨の中を濡れて歩いたので、風邪をひかないようにしてほしいと最後にお話しした。