さて「父尉延命冠者」。

こうして見てくると、どうやら常の『翁』。。要するに「四日之式」と「父尉延命冠者」との違いは、常の場合の翁が「父尉延命冠者」の場合では「父尉」となり、常には直面の千歳が「延命冠者」の面を掛けてその役に扮すること、それから父尉と延命冠者との連吟の謡があることのほかには、取り立てて大きな違いはないことになります。細かい点では面箱持と延命冠者との着座位置が逆になる、とか、面を掛けた延命冠者が両手を下について平伏しない、などの事もあるのですが、これらの点は、むしろ上記のような大きな相違点を円滑に上演するための便宜的な舞台処理の範囲内のことでありましょう。

シテ方以外のお役についても同じで、小鼓の手組も常の『翁』と「父尉延命冠者」とではほとんど違いはないそうで、さらに先年 師家で上演された『翁』の異式「法会之式」では三番叟が「鈴之段」で鈴ではなく錫杖(の頭部)を持って舞ったのが珍しかったですが、今回の「父尉延命冠者」では三番三にも普段とは違いがありませんでした。もっとも今回の三番三は大蔵流、先年の「法会之式」の際の三番叟は和泉流でしたので、お流儀の違いによる差異はあるのかもしれません。実際のところ、今回の大蔵流の演者の友人に「法会之式」について尋ねたところ、和泉流のように錫杖を持って舞うということはなく、やはり今回の「父尉延命冠者」と同様に、三番三に変化はないのだそうです。

ところが、もう一つ「父尉延命冠者」の時には大きく変わる点があって、それは大夫の装束なのです。ぬえの師匠の先々代・家では初世と数えております梅若万三郎の芸談に『亀堂閑話』という書物がありまして、そこには次のように書かれています。

外に珍しいのに「父尉延命冠者」といふのがございます。これは面がいつもの翁でなくて「父尉」と申しまして、一寸目の吊つた、それで笑ひを多分に含んだのをかけます。千歳も常は直面でございますのを、「延命冠者」と申す面をかけますが、舞方には別に変りはございません・その時シテの着けます狩衣が、観世家ではどうなつてをりますか存じませんが、当家では銀地に錦の狩衣を用ひる事になつてをります。私も昭和三年、此処(高輪)の舞台披きに、六十一歳で勤めまして千歳は万佐世にさせました。尚明治二十五年には亡父のシテで、私が千歳を勤めた事もございました。

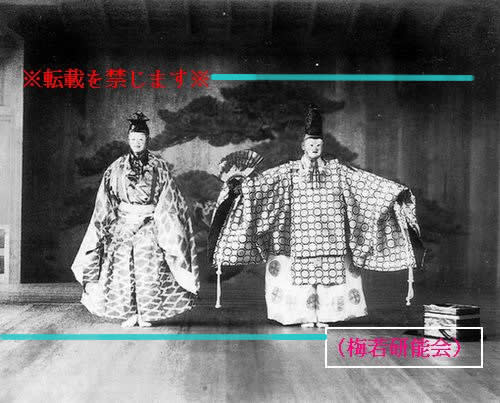

じつはこの昭和三年の高輪能楽堂の舞台披キというのが、ぬえの師家の月例主宰会「梅若研能会」の原点でして、この日の催しを後日遡って「梅若研能会の初会」と位置づけております。今年2009年の1月公演で81年目となるわけですが、この時の「父尉延命冠者」の写真が師家に残されておりまして、それがタイトルの画像です。

この写真は貴重なものと思いますが、平成5年に先代の師匠の三回忌追善能が催された機会に ぬえは「高輪能楽堂」の調査を行いまして、その結果を 戦前から師家で毎月発行されている機関誌『橘香』に短期間の連載の形で発表しました。この際、この写真も同誌面に掲載しておきました。ご興味のおありになる方は『橘香』誌平成5年10月号をご参照頂けると幸いでございます。

この写真を見ますと、たしかに銀地の翁狩衣。。正確には地色は茶色なのですが、その上に織り出された銀の蜀江文様が勝っている装束。。おそらく師家に現存している翁狩衣だと思いますが、父尉はこの翁狩衣を着ておられますね。