本一冊で偉そうな事を書くな!!と聞こえてきそうですが・・

私の思いを書きつづりました・・あくまでも私の主観です。第二段!!

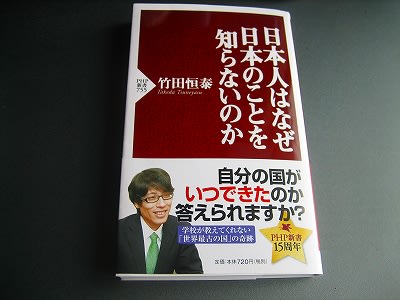

今日は、この本の感想を・・

どうしても、事務所を開けられない用事があり、月末まで、

事務所の電話番をしています。

飛行機や鉄の撮影に出かける事ができません。よって、

本を読む時間やDVDを見る時間がたっぷりあります。

前回は、「60歳からの人生を楽しむ技術」と言う本を紹介しました。

今回は、「日本人はなぜ日本の事を知らないのか」と言う本です。

日本の歴史の矛盾?と言うか、疑問に付いて、作者なりに解説されています。

偏っている部分もありそうですが・・・・

確かに、私も日本史を習いましたが・・・かなり昔の事ですので忘れている事が多いです。

この、本の帯を見たときに???? 確かに知らないことが有るな~??と

率直に感じました。そこで購入しました。

いつも、書いていますが、私は国粋主義者でも、右よりでも左よりでもありません。

面白いと思ったものは、それなりに呼んでいます。ものすごく本が好きでもありません。

しかし、図書館にも出かけますが・・・・・・大型の書店が近くにあります。

また、中古品??を扱うブックオフも

近くにありますので、どちらにも出かけることも多い・・

出かけるのと買うのとはちがいますがね??

さて、読んでみて・・・

最初は、日本の成り立ちです。このあたりの時代は、まだ、文書に残す方法がないことから、

伝承されて、「日本書紀」に書かれた事が最初であろうと教えられたはずですが、

伝承を書き写した事により神話的要素が多いといわれています・・・しかし

日本の建国は、神武天皇の即位が、国の始まりとなっている・・??

紀元前660年????今からおよそ2700年も昔のこと・・

考古学的見地から行くと1800年も昔の昔の話から・・

子供が利用した、教科書の副読本を探してきて、年表を見ています。

この時代の事は、年表でもサラ~リと流れていきますが・・

多分詳しくは教えてもらっていませんね??

私は忘れているので、記憶が定かでは、ありませんが・・・・・

多分、奥が深いというか、喧々諤々と議論の余地があるところでしょう・・

本の中身を書いてしまうと、本が面白くなくなりますので、購入して読んでください。

アマの歴史フアンでも、入り込める余地がありそうな雰囲気の時代です。

アマの研究者も大勢いらっしゃるようですね・・

ところで、読んでいて、私も気が付いた事があります。

日本は、いつどのようにしてできたか?? 根幹にかかる部分が、高校の教科書を

見ても書いてない・・(一冊しか見ていませんが)

掘り下げた話が出てこない・・資料も何もないのでしっょうかね??

と言うことは、誰も知らない??? 教えない?? そんな馬鹿な??と思いました。

この本の作者が言うには

日本の歴史は、日本史と言う授業で教えているが、こんな国は日本だけらしい・・

アメリカにはアメリカ史などと言う科目はない、また中国にも中国史はなく、

国史があるそうです。中国人が学ぶ国史と日本人が学ぶ中国史とは、本質的に

内容が違う・・各国ともこの違いがあるそうです。

日本史の教科書は、第三者が第三者に向けて、無機質に伝えられるだけとか・・

すなわち、「ある星のある島にこんな国がありました」と語っているだけだと言っています。

言われてみれば、その通りです。そう思いませんか??

日本は非常に、歴史の古い国で有る事をこの本を読んで気が付きました。

世界中を探しても、これほど長い歴史を持った国は、日本しか存在しません。

考古学的に推定しても1800年の歴史を持った国は存在していない。

日本人でよかったと思うところでしょう・・それ以前の伝承の時代からとなると、

現存する国で、日本の次に長い国は、デンマーク約1000年の歴史。

次は英国ですら約900年。アメリカは1776年独立。フランスは1789年独立。

中国は1949年に毛沢東の時代に独立。

ロシアは、新しくて1991年です。

中国何千年の歴史といいますが、度重なる内乱、侵略で国として、体裁が整ったのは1949年

その昔から間違いなく中国は存在していましたが有りとあらゆる指導者が誕生しては、

消えて行き国としての歴史としては長続きしていない・・

中国や韓国の過去の歴史を紐解くと、

度重なる戦により国が滅び、戦いに明け暮れて今の国が成立。

しかし、韓国のように、いまだ、臨戦態勢の国もある・・

日本国が1800年以上のあいだ、王朝を守ってきたことは、人類史上の奇跡と言っても、

過言でないと言っています。累々と積み重なった歴史、この重みはすばらしいと私も思う。

すばらしい、日本に生まれたことに感謝です。

やはり、国史を教える必要があるのかしら・・

今、私の住むところで、祝日に国旗を揚げている家庭を見たこともない・・

無論、私の事務所にも国旗はおろか、旗ざおを取り付ける場所もないが・・

(2014年の正月から私が在宅している時は、掲げることに)

昨年、たまたま祝日に、長野県佐久市方面に出かけたときには、

家々の軒先に国旗が上げてあった!えらく、新鮮に映りました。

何時から、国旗を揚げなくなったかな~!! 昔は田舎暮らしでしたが、上げていた記憶は、

あるのですがね・・?

外国の国旗が燃やされたり、踏みにじられたりするとその国家は猛烈に抗議しますが、

日本の国旗が焼かれて抗議したことがあるのかしら??

議員で大臣になった、おばはんが同じように、国旗につばをかけるような、

場所で同じようにしている国ですので・・また国旗、国歌を見ると戦争を連想するらしい

そんな公務員が人を教えている国では、どちらにしても、なんともならず・・

もう少し、日本の歴史に若い頃気が付いていたら・・自分自身も面白かったかも・・

私は頭が悪く!!いかにして楽をすることばかり考えていましたので、なんともならず・・

後悔先にたたずとは、良く言ったものです・・・・ 反省!! 遅いですがね・・

結論は、やはり教え方?? 教育論?? このあたりになると・・また違う方向の本を

探して、何冊か読まないと先に進めません・・このあたりで・・やめます!!

中々、面白い本でした。読むだけの価値はあります・・・!!

付録

聖徳太子が604年に17条の憲法を制定した

その憲法の冒頭の文書

一に曰く、和を似って貴しとなし、さからうこと無きを宗とせよ。

人みな党あり、また達れるもの少なし。

ここをもって、あるいは君父に順わず、また隣里に違う。

しかれども、上和ぎ下睦びて、事を論うにかなうときは、すなわち事理

おのずから通ず。何事か成らざらん。

一に言う。和を大切なものとし、逆らうことがないようにしなさい。

人は集団を作るもので、悟れる者は少ない。だから、君主や父親に従わず、

近隣の人達ともうまく行かない。しかし上の者も下の者も協調・親睦の

気持ちをもって論議するなら、おのずと物事の道理に適い、何事も

成就するものである 「この本より抜粋しました」

昔の偉い人は、今の時代を見越して制定したのかしら??

今の政治や政治家にも当てはまる文書ではないでしょうか??

訳の分からん議員や大臣が多すぎる・・

聖徳太子の時代から勉強して来いと言いたいの私だけか~?

私も、ただ、この本を読んだだけですので、えらそうな事は言えませんが・・