熊野古道を歩くシリーズの2回目は「万呂(まろ)王子」をご紹介しますが、その前に「九十九王子」について簡単に触れておきます。

九十九王子とは、熊野古道沿いに在する神社の内、主に12世紀から13世紀にかけて、皇族・貴人の熊野詣に際して先達をつとめた熊野修験の手で急速に組織された一群の神社で、参詣者の守護が祈願されましたが、これらの王子と呼ばれる神社が熊野古道の紀伊路、中辺路(なかへじ)沿いには九十九存在していたと言われているものです。

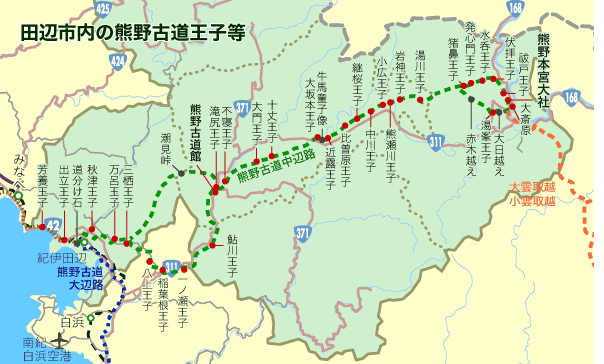

・中辺路(なかへじ)沿いの王子社です。

「万呂王子」

大阪の八軒家の船着き場から熊野古道に入り、最初の王子である窪津王子から数えて69番目が万呂王子で、秋津王子を発ち、左会津川沿いに東南に進んだ北岸に、王子屋敷と呼ばれる田圃がありますが、ここが万呂王子(まろおうじ)跡と言われています。

藤原定家の『熊野御幸記(ごこうき)』に秋津王子に参ったあと「山を越えて丸王子にまいり」とあり、室町時代には、この万呂王子は神館と呼ばれた程、立派な王子であったと言われていますが、現在、その山はまったく確認できないそうです。

川の氾濫でこの当たりの王子は転々と移設されたようであり、芳養王子から三栖王子までのルートも、ほとんど確定できていないそうです。

現在標識等で表示しているのは、江戸時代以降の街道であったり、便宜上歩ける道を選んでいる部分が多いと云われています。

万呂王子は、明治10年に須佐神社に合祀されており、現在は熊野橋から50mほどの北の田の畔に標柱があるだけです。

・万呂王子跡の説明板が立てられています。

南紀は南高梅の産地であることから、古道沿いの数軒の梅農家が梅の天日干しをしているところに出あいました。

そのあたり一面では、梅の甘酸っぱい香りが漂っており、真夏の暑さをほんの少し忘れさせてくれるかのようでした。

この地点から緩やかな丘肥えの古道に入ります。

コンクリートの古道から山道の古道に入ると上り坂ではあってもホッとします。