桜が終わった。

瞬く間にという感じだ。まことに以って花の命は短い。

桜が咲いて初めて「春が来た」と思うのだが、花とともに春は去っていく。

佐々木信綱博士の「夏は来ぬ」の八十八夜も近い。夏は目前だ。

それなのに桜の話題でもないのだろうけど、今春の桜紀行について

少し触れてみる。

17年桜

上のOneDriveのサイトにあらかた出していますから、

興味のある方はご覧ください。

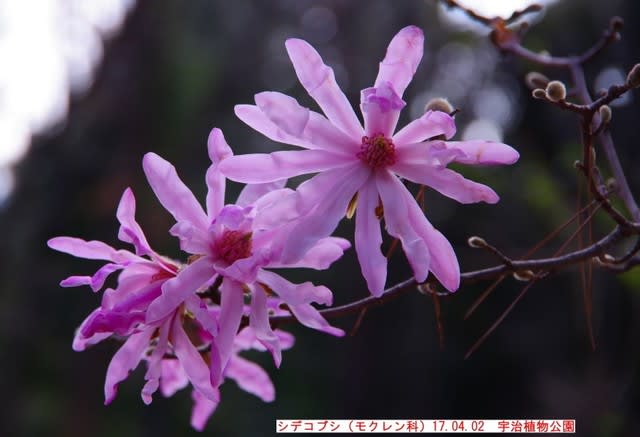

2日に宇治市植物園・宇治橋放生院・恵心院

5日に平野神社・千本釈迦堂・車折神社・嵐山

8日にインクライン・毘沙門堂

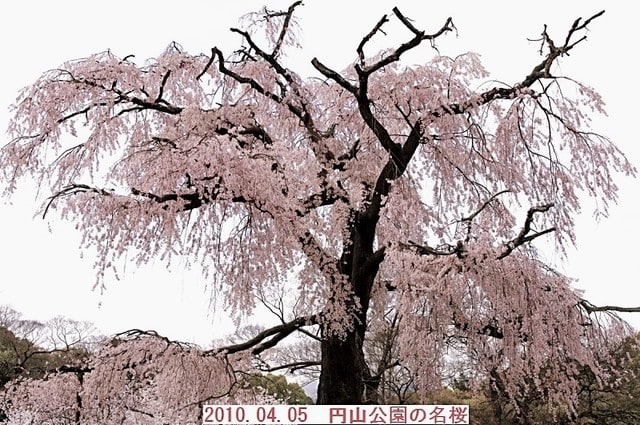

9日に桂川・円山公園・岡崎疎水・祇園白川

11日に退蔵院・法金剛院・嵐山と廻って桜行脚。

13日に植物園と半木(なからぎ)の道。

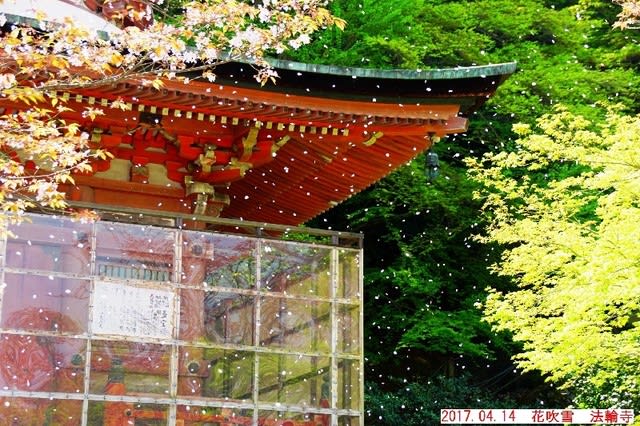

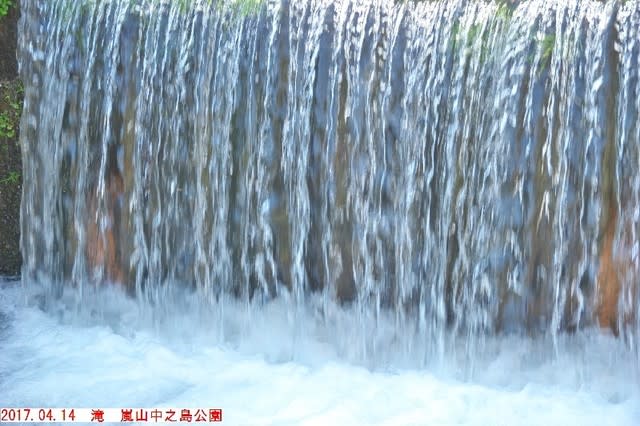

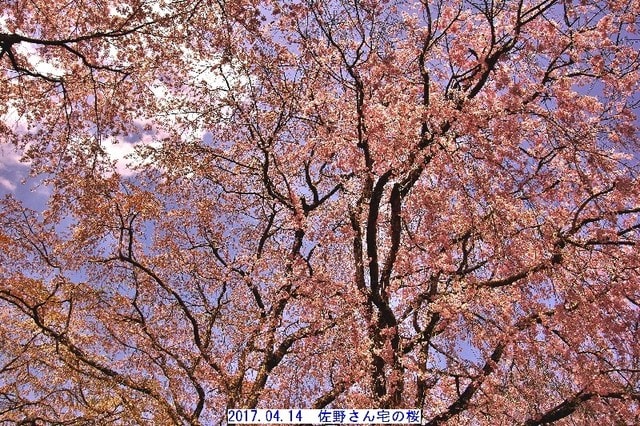

14日に西光院・松尾大社・法輪寺・桜守りの佐野さん宅・広沢の池・大覚寺・天龍寺・嵐山

以上で私の今年の春は終わった。

桜の頃は押しなべて天候が良くないのだが、例によって今年も

良くない日々であった。ことに桜の最盛期に一週間ほど青空が見えなく、

そのためもあって出かけることも少ないものだった。

やむを得ない。鬼が笑うが、来年に期するしかない。

13日と14日の画像は後日にブログアップします。まだ画像整理が

ほとんど手付かずのままです。

西光院は西行法師ゆかりの所。江戸時代に西行桜と言えばここの桜を指していました。

二枚目は法輪寺の多宝塔の桜吹雪。雪の場合もそうですが、こんな時には

フラッシュを焚くのが効果的。ただし昼の日中ではフラッシュ光はあまり届かないので、

効果は少しです。

三枚目は法輪寺の舞台から。

池の二枚は大覚寺の大沢の池。人造湖ですが月の名所としても著名。

白いのは桜の花弁。

瀧は嵐山の中之島公園から東公園に行く橋の下。

桜は祇園の桜守りの佐野さんのお宅。巨木が数本あります。

他に桜の木も多くて、毎年拝見に伺っています。

上の二枚は植物園。フタバアオイの葉は葵祭に使用されます。

もちろん画像はフタバアオイの花。

このところちよっと忙しく、次の更新は10日ほど後になります。